展示の概要

ロボットたちとのふれあいや、最新ロボティクス研究の紹介を通して、未来の多様なロボットとのくらしを想像する展示です。

- 体験できる場所

- 3階(未来をつくる)

パートナーロボット

ケパラン

あなたとかかわり、変わっていくパートナーロボット

パロ

人に楽しみや安らぎを与え、心をケアするセラピー用ロボット

本物の動物を飼うことが難しい場所や人のために開発されたロボットです。

セラピーロボットとして医療施設のほか、国際連合機関などにより、災害や戦争を体験した人などに対して心のケアに活用されています。また、有人火星探査に向けて、狭い居住空間でのストレス軽減の効果についても実験が行われています。

協力

柴田 崇徳(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 上級主任研究員)

株式会社知能システム

aibo(アイボ)

人に寄り添い、愛情の対象となるエンタテインメントロボット

aiboは家庭の中で人とつながりを持ち、育てる喜びや愛情の対象となることを目指して開発されたロボットです。自ら好奇心を持ち、人に寄り添いながら毎日を共に楽しく生活し、成長していくパートナーとなることを目指しています。

日々ふれあいを重ねていくことで aiboの性格やふるまいが変化し、個性も生まれてきます。また、クラウドにつながることで、aibo全体での学習もおこない、成長していきます。

協力

ソニーグループ株式会社

LOVOT(ラボット)

心が通う、あたたかいテクノロジー

だんだん家族になっていくロボット「LOVOT」。柔らかくて温かいからだ、10億通り以上ある目や声の組み合わせ、思わず抱きしめたくなるような肌触りなど、人がLOVOTに愛着を形成するための技術が凝縮されています。

頭部の「センサーホーン」には、半天球カメラ、マイク、照度センサー、サーモグラフィーが内蔵されています。全身の50を超えるセンサーで捉えた刺激を機械学習技術で処理し、リアルタイムに動きを生みだします。

協力

GROOVE X 株式会社

研究中のロボット

ヒューマン・ロボット・インタラクション 人と通じあうためのテクノロジー

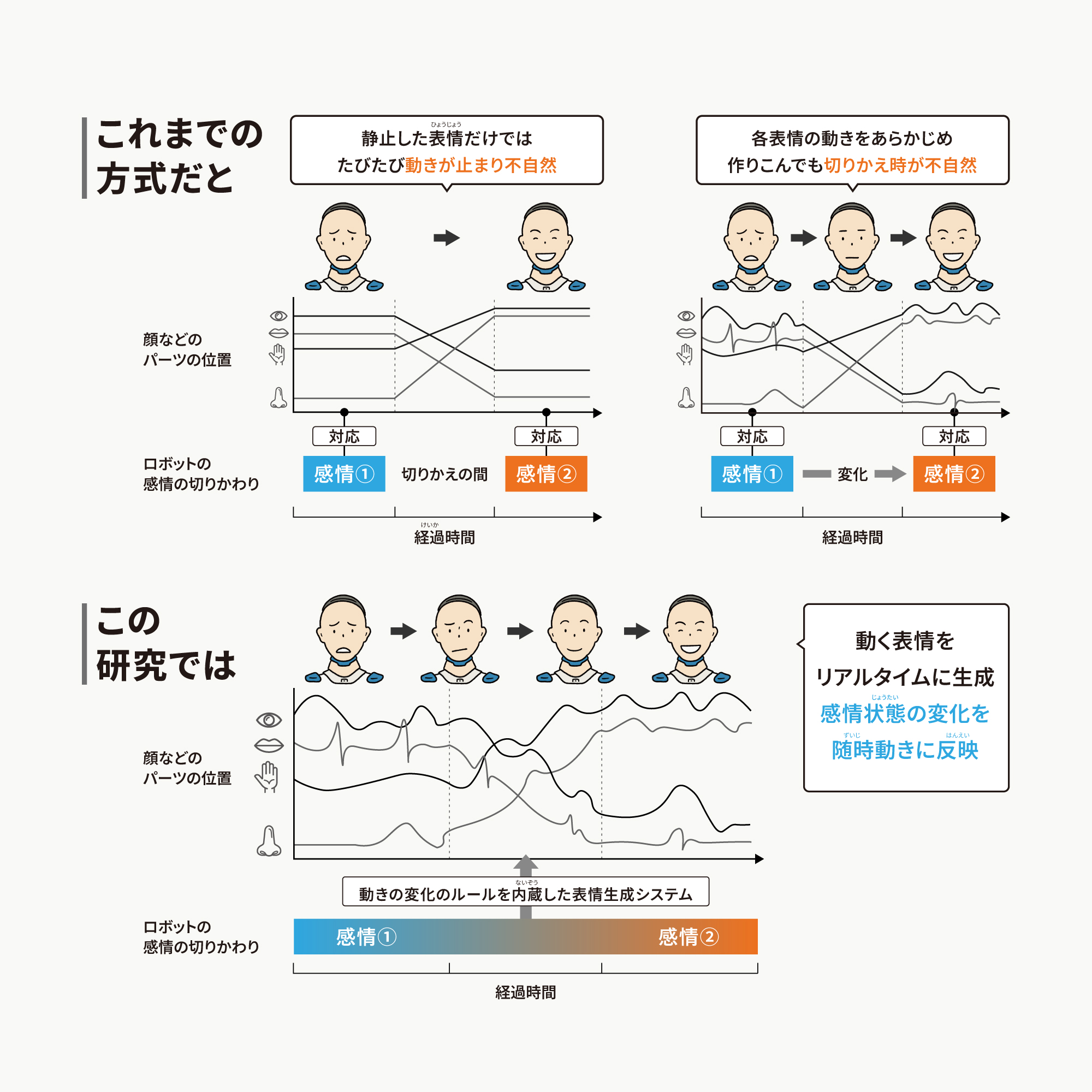

自然な表情は波でつくる

自然な表情を作り出せることは、人に似せたロボットがより自然に人と関わるための重要な要素です。この研究では、眉や目、口など、それぞれの部位の動作を「波」で表しています。不自然に見えていたり、動作の作りこみが大変だったこれまでのロボットの表情変化を、よりなめらかに表現することをめざしています。

Affetto(アフェット)

Affettoは子ども型のアンドロイドです。「心の動き」を豊かに表現し、人の心理に与える影響を研究するために開発されました。顔のシリコーン製の皮膚の下には、21個の空気圧アクチュエータが搭載され、内側から皮膚を動かして多様な表情を作り出します。

この研究では、ロボットの眉や目、口、肩などの動作をそれぞれ「波」の形で表現します。それらを感情に応じてなめらかに変化させながら合成することで、気分を伝える動きを幾重にも折り重ねることができます。

他のロボットやCGアバターにも応用可能なシステムなので、さまざまなシーンでより自然なコミュニケーションが実現できる可能性があります。

展示協力

大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 感情アンドロイドダイナミクス研究室(主宰:石原 尚 准教授)

株式会社エーラボ

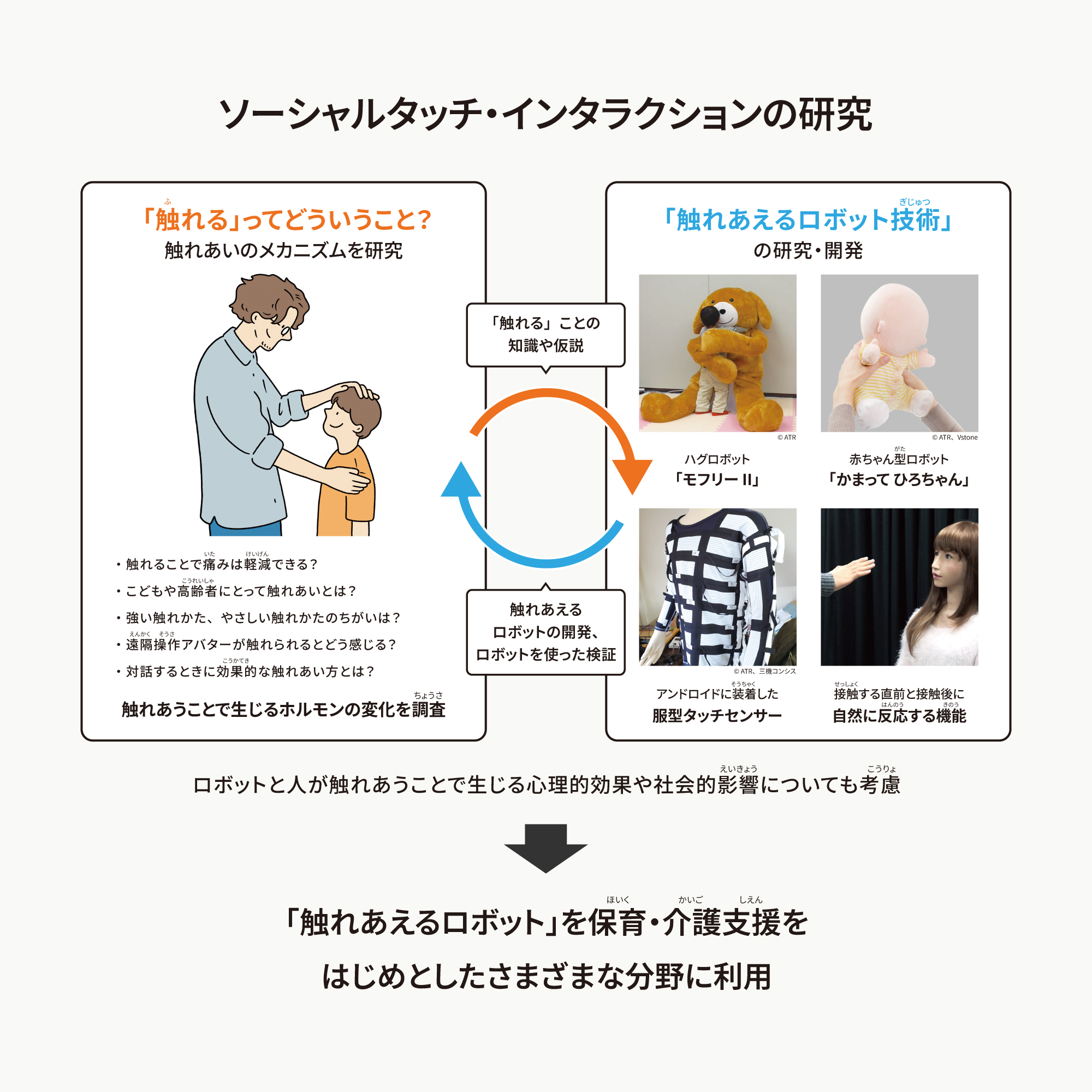

「触れあう」をさぐる

人にとって、触れあうという行為はもっとも基本的なインタラクションのひとつです。ロボットと人間が触れあいを通して親しい関係性を構築するために、安心・安全に触れ合えるロボットが研究・開発されています。心理的・生理的・脳科学的観点からも検証しており、介護施設などでの長期的な実証実験も行われています。

かまって「ひろちゃん」

赤ちゃんをあやすことによって、あやす側に癒しの効果が得られることを目的とした、ヒーリングコミュニケーションデバイスです。ジャイロセンサー、加速度センサーなどが搭載されており、センサーの検出値により発話内容や機嫌が変化します。

布型タッチセンサー

人が触れたり、近づいたりしたことを認識できる布型センサーです。金属を編み込んだ繊維でできており、静電容量の変化を測ることができます。布と同じように加工できるため、洋服への使用や、ぬいぐるみのような見た目のロボットの素材にするなど、人とロボットの触れあいの研究に応用されています。

握手やハグ、背中をポンッと叩く……。私たちが日常的に行う、物理的な接触や触覚は社会的なコミュニケーションに少なからず影響を与えています。それらを「ソーシャルタッチ・インタラクション」と呼び、人間とロボットのあいだに感情的・社会的なつながりを築く方法として研究されています。

展示協力

塩見 昌裕(株式会社国際電気通信基礎技術研究所 インタラクション科学研究所 室長)

住岡 英信(株式会社国際電気通信基礎技術研究所 石黒浩特別研究所 グループリーダー)

ヴイストン株式会社

株式会社三機コンシス

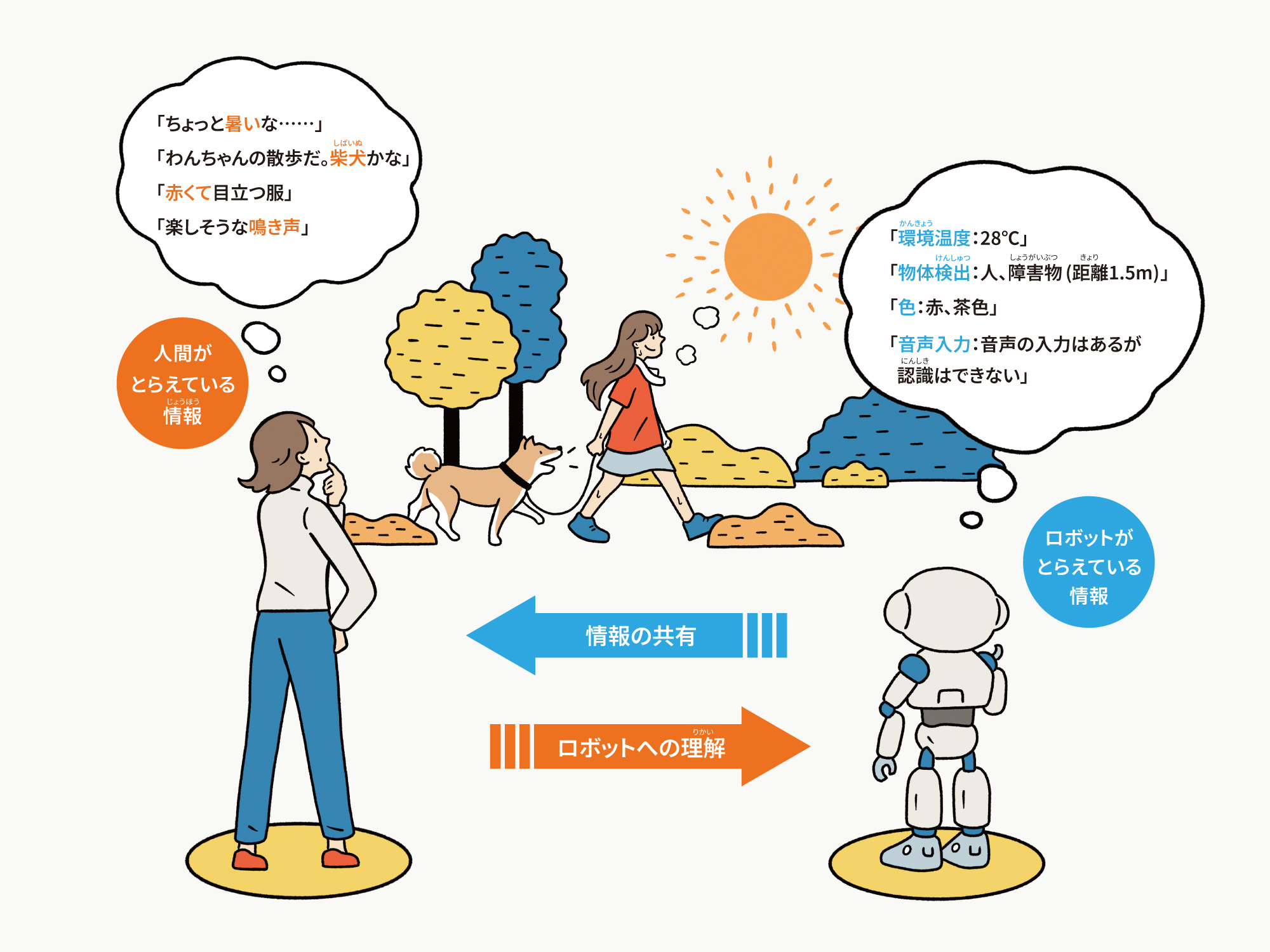

ロボットは世界をどう見ているか

人とほかの生物とでは世界のとらえ方が異なるように、ロボットもまた違う仕組みで世界を認識しています。もしも、その「見方」を私たちが知ることができたら?普段は気づかない情報に目を向けることができ、ロボットに対する新たな行動につながるかもしれません。

スイッチロボット「ぽっちゃん」

ぽっちゃんが、何かをしてほしいとリクエストしたタイミングで頭のスイッチを押すと、まわりの家電が起動します。シンプルな操作ですが、ロボットが何を感じ取り、どう反応するかといった、世界の認識の仕方について意識を向けるきっかけとなることを目指しています。

生物はそれぞれ、独自の感覚や知覚に基づいて世界を認識しており、こうした主観的な環境のとらえ方を「環世界」といいます。ロボットにも、カメラやセンサーを使って取得した情報から構築された環世界があるはずです。この研究では、ロボットと人との感じ方の違いを知ることで、よりよい共存の仕方を探っていきます。

展示協力

高橋 英之(追手門学院大学 理工学部 准教授)

日永田 智絵(奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教)

大道 麻由、三浦 康平(大阪大学大学院 基礎工学研究科)

前田 卓哉、青木 俊介(ユカイ工学株式会社)

ロボットを技術哲学から考える

目の前で配膳ロボットが乱暴に扱われていたら?あなたは「ロボットがつらい思いをしている……」と感じることもあるでしょう。私たちは、単なる道具以上の存在として社会に溶け込みつつあるロボットやAIをどのように理解し、付き合っていくべきでしょうか。人や社会と科学技術の関係性を考える「技術哲学」がヒントをくれるかもしれません。

漫画アニメーション『ベター・フレンズ』

会話ロボットの「ガブ」とのお話が大好きな小学生のサク。ある日、ガブが思いもよらない発言をして……。技術哲学の研究者が監修した少し未来の物語です。ロボットと人の間で生まれる関係性に注目して、読んでみてください。

「技術哲学」は、科学技術が人や社会にどのような意味を持つかを考える学問です。技術哲学ではロボットに対しても、その性能だけではなく、人との関係性に注目しようという考えが生まれてきました。「どのような見かけをしているか」「どのように紹介され、どのように扱われているか」といった観点でロボットをとらえ、これまでにない技術の評価手法につながることが期待されています。

展示協力

水上 拓哉(新潟大学 創生学部 助教)

漫画

北村 みなみ

アニメーション

北村 みなみ、上原 史之

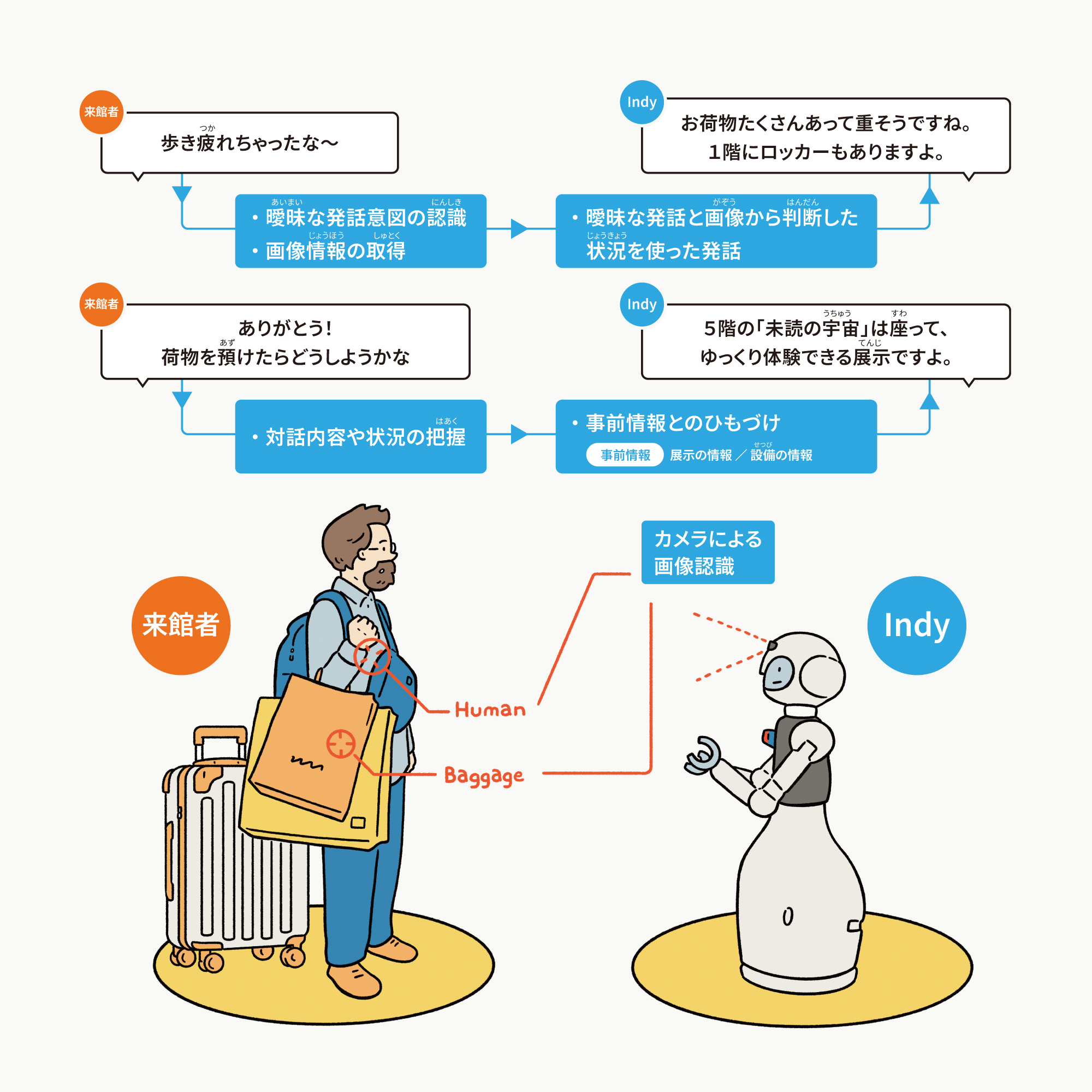

めざすのは、気の利くパートナー

人同士でコミュニケーションを行うとき、私たちは相手の言葉の内容だけでなく、その背後にある周囲の状況や、声の調子、人の動きや持ち物などの情報も利用しています。この研究では、そのような情報を読み取り、状況に合わせて適切な行動を判断することで、人のパートナーとなれるようなロボットの開発をしています。

Indy(インディ)

Indyは、人と一緒に暮らしていくロボットを目指して開発されました。人の意図を推定し、それに合わせた動作をするために、言葉以外にも、音声、画像などのさまざまな情報を合わせて理解し、次に行うべき行動や、発する言葉を決定します。

この研究でははじめに「人の独り言」と、それに対応する「気の利いた行動」の組み合わせデータをたくさん集めました。そのデータを使って、発話や観測した状況に応じて適切な行動を判断できるAIを設計しました。AIによって、カメラで認識した周囲の情報やマイクで認識した発話をひもづけて、より気の利いた行動ができるロボットの開発を目指しています。

展示協力

吉野 幸一郎、川西 康友、石井 カルロス寿憲、中村 泰(国立研究開発法人理化学研究所 情報統合本部ガーディアンロボットプロジェクト)

アーカイブ

ロボット年代記

私たち人間は、どのようにロボットを生み出し、どのように関わってきたのでしょうか。実際に研究開発されたロボット技術や、ロボットが登場する物語を時代ごとに振り返ってみましょう。

[クレジット] ※所属・肩書は展示オープン当時、敬称略

ハロー!ロボット

- 監修

- 茂木 強 (科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー)

- 企画・制作

- 日本科学未来館

[プロジェクトマネージャー] 相川 直美

[ディレクター] 河野 美月

[企画・リサーチ] 岩澤 大地(科学コミュニケーター)

[企画・リサーチ] 佐野 広大(科学コミュニケーター)

[リサーチディレクター] 小澤 淳

[展示技術] 大橋 永治

[展示技術] 村石 拡保

[運営担当] 酒井 夕子

[運営担当] 岡崎 由美子

- 設計・制作施工

- 株式会社乃村工藝社

[マネージャー] 天野 晴香

[デザイナー] 鈴木 敦

[デザイナー] 堀越 さやか

[グラフィックデザイン] 芳賀 あき

[プランナー] 渡邉 創

[プランナー] 佐竹 和歌子

[施工管理] 才木 佑来

[施工管理] 渡辺 大也

- 空間製作施工

- [造作] 株式会社大和工芸

[映像音響機器] 株式会社光和

[電気] 株式会社エス・ケイ・ティー

- 展示グラフィック製作施工

- 株式会社アオヤマ・フォト・アート

- 点訳・点字製作

- 株式会社サカイ・シルクスクリーン

- 翻訳

- トライベクトル株式会社

- 展示検証協力

- 共用品ネット