最新ロボット操作体験 夏のイベント大特集

特別展

国内展覧会史上最大規模となる、約90種130点のロボットが大集結! #きみとロボット

〜

本展示は終了しました。

本展は、多数のロボットを見たり触れたりインタラクティブな仕掛けを体験したりしながら、幅広い層に楽しんでいただけます。ロボットとの関係性を通して、変わりゆく人間の「からだ」「こころ」「いのち」に目を向け、「人間とはなにか?」を問いかけながら、人間とロボットの未来像を思い描きます。

本展のみどころは、一堂に集結した多彩なロボットたち。世界初の人型ロボット「WABOT-1(ワボット-ワン) 」をはじめ、体高4メートルを超える汎用人型重機「零式人機(れいしきじんき) ver.1.2」や、どこにいてもロボットを通して社会の活動に参加できる遠隔操作が可能な分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」、実在する人物の写真や音声などのデータを元に再現されたデジタルクローンなど、日本のロボット開発の礎となったロボットから、本邦初公開の最新ロボットまで多岐にわたります。また、本展後半では、インタラクティブな体験展示を通して、ロボットとともに変わりゆく人間のあり方や、その先の未来像に思いをはせます。

「ロボット」という言葉が生まれてから100年以上。発展・拡大を続けるロボット技術は、いまや私たち人間にとってなくてはならない存在になり、ロボットの定義や概念、形もさまざまに変化しています。それはロボットと人間の関係性が複雑になってきたということなのかもしれません。私たち人間とはどのような存在なのか、かえりみるきっかけにもなるのではないでしょうか。

特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ?」プロモーション映像【約30秒】

「ロボット」はいつ、どのように誕生したのか。そして、過去から現在までどのように発展・拡大してきたのか。壁一面に広がる年表を見ながら、「WABOT-1(4月より展示)」や「AIBO」、「ASIMO」など時代を代表するロボットたちの間をぬうように進み、歴史を体感します。また、ロボットの研究・開発に影響を与えた小説やアニメ、ゲームなどのSF作品も紹介します。

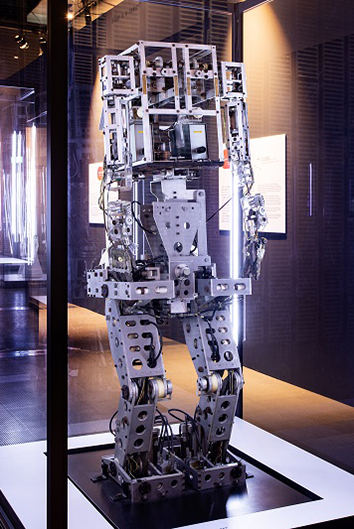

WABOT-1(ワボット-ワン) 早稲田大学ヒューマノイド研究所

1973年

日本のロボット開発の第一人者である故加藤一郎教授を中心に開発された、世界初の人型知能ロボット。

AIBO(アイボ) ソニーグループ

1999年

四足歩行の動物に似たふるまいが人気を集めた、家庭用エンターテインメントロボット。多くの家庭で受け入れられた。

Pepper(ペッパー)ソフトバンクロボティクス

2014年

世界初の「感情」を持つ人型ロボット。表情や声から相手の感情を読み取り、身振り手振りを交えて喜びや悲しみなどを表現し会話する。

いま、私たち人間の行動の可能性を広げるロボットや技術がたくさん生まれています。ロボットと人間の「からだ」は、切っても切り離せない関係にまで発展してきました。どこまでがロボットで、どこまでが人間なのか。人間の「からだ」とは何なのか。実際にロボットを動かしたり装着したりして、体感してみましょう。

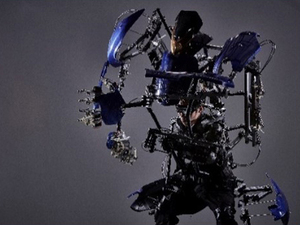

MetaLimbs(メタリム) 東京大学先端科学技術研究センター 身体情報学分野稲見研究室

装着した2つのロボットアームを左右の足に対応づけて動かすことで、複数の腕の動きを可能にし、身体感覚を拡張するロボット。

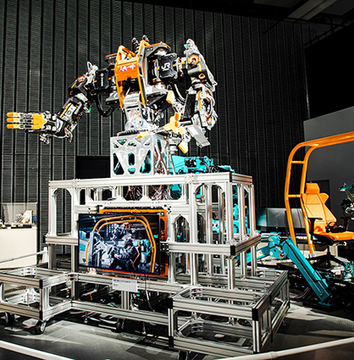

零式人機(れいしきじんき)ver.1.2 人機一体

操作者の思いどおりに直感的に高所重作業を行える汎用人型重機。力を緻密に操る能力を持つ。鉄道インフラメンテナンスの社会実装を進めている。

OriHime(オリヒメ) オリィ研究所

距離や身体的問題によって行きたいところに行けない人の、もう一つの体となる遠隔操作が可能な分身ロボット。

※OriHime-D(オリヒメ-ディー)も展示

さまざまな感情にゆれ動く人間の「こころ」。そのこころに寄り添う多様なロボットが生まれています。愛らしいロボットや手助けしたくなるロボット、不思議な存在感を放つアンドロイドなど、いろいろなロボットに対して芽生えるさまざまな思いと、自分自身の感情のゆれ動きをヒントに、人間の「こころ」とは何かを考えてみましょう。

aibo(アイボ) ソニーグループ

人に寄り添い愛情の対象になる自律型エンタテインメントロボット。 人とのふれあいで成長し個性が生まれ唯一無二のパートナーになる。

LOVOT(らぼっと) GROOVE X

人の心に寄り添い、愛されるために開発された家族型ロボット。世界初のやきもちを焼くロボットでもある。

む~ 豊橋技術科学大学 ICD-LAB

言葉足らずな発話で聞き手の関心を引き出すことで、より豊かなコミュニケーションをもたらすロボット。

ERICA(エリカ) 国際電気通信基礎技術研究所石黒浩特別研究所

対話に適した人間らしい見た目のアンドロイド。自律対話型アンドロイドの実現に向けた研究プラットフォームとして開発された。

※ERICAは映像展示となります

人間の「いのち」のあり方に、さまざまな形でロボットが関わるようになってきました。いずれ、からだをロボットに置き換えたり、こころをロボットで再現したりすることもできるようになるかもしれません。そのとき、人間は永遠のいのちを手に入れるのでしょうか。私たち人間はどう生きていくのか、人間の「いのち」とは何なのかを立ち止まって考えてみましょう。

レオナルド・ダ・ヴィンチ アンドロイド 大阪大学大学院工学研究科 ダ・ヴィンチミュージアムネットワーク

2015年にイタリアで開催された「ミラノ国際博覧会」に合わせて制作されたレオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519年)のアンドロイド。

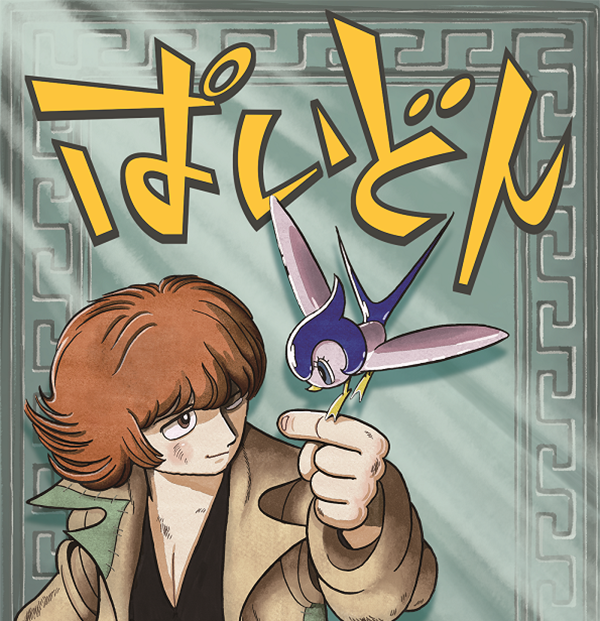

ぱいどん 「TEZUKA2020」プロジェクト

手塚治虫が存命で漫画を描いていたら、という考えから生まれた作品。AI(人工知能) と人間が共同して創作する新たな可能性が示された。

Morphing Identity (モーフィング・アイデンティティ) ソニーコンピュータサイエンス研究所

個人を識別するための顔映像が持つアイデンティティの流動性に着目し、自分の顔がいつの間にか他者の顔に変容していく体験を提供する。

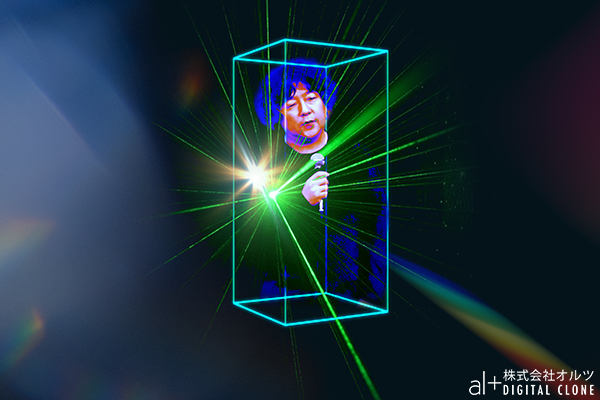

オルツ・デジタルクローン オルツ

個人の考え方や価値観をAI技術によって再現したデジタルクローン。膨大な人々のデータを統合した平均モデルをつくり、それをベースにすることで個人のデジタルクローンを作成する。

ロボットの歴史や、人間の「からだ」「こころ」「いのち」にかかわるロボットを紹介してきました。私たちはそれらとともにどのような未来を築いていくのでしょうか。さまざまな分野で活躍する人たちが思い描くビジョンや、体験型のインスタレーション展示を通して、人間とロボットの未来を考えます。