展示の概要

現代に生きる私たちを脅かす災害を理解し、どう向き合ったらよいか考える展示です。

地震や噴火などの自然災害は、私たちの暮らしに大きな被害を与えてきました。さらに、科学技術や移動手段が発達した現代では、感染症の拡大、異常気象の増加、原発事故など、思いもよらなかった新たな災害もうまれています。この展示では、さまざまな災害が起こるしくみやその被害を理解することができます。21世紀の地球に生きる私たちが、この地球で生き延びていくために、今、何をすべきなのか、いっしょに考えてみましょう。

みどころ・詳細

スタッフによる展示紹介

防災編

感染症編

関連ブログをチェック

科学コミュニケーターブログをよんでみよう

このページでは常設展示「100億人でサバイバル」の中から、タッチパネル端末で体験できる「ハザードを5つの段階でとらえる―福島原発事故を例に―」(2020年9月16日公開)の内容を紹介しています。

私たちの暮らしを支える科学技術も、時として私たちに危険を及ぼすハザードとなります。2011年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を振り返りながら、原子力発電という科学技術のハザードとしての側面を5つの段階に沿って見ていきます。私たちの社会は事故からどのような教訓を学ぶ必要があるでしょうか?

原子力発電の危険の種

― 放射性物質 ―

原子力発電とは、ウラン235という物質を核分裂させることで、私たちの生活を支えるエネルギーをもたらす技術です。しかし同時に核分裂によって、さまざまな種類の放射性物質が大量に生み出されます。

原子炉内で生まれた放射性物質は、私たちにとって危険な存在です。なぜなら、放射性物質から出てくる放射線を私たち人間が大量に浴びると、健康に影響を及ぼす可能性があるからです。また、放射性物質自体が溶けてしまうほどの熱も放出します。私たちはこのような危険な物質を、安全に管理し続けることはできるでしょうか?

原子力エネルギーの源

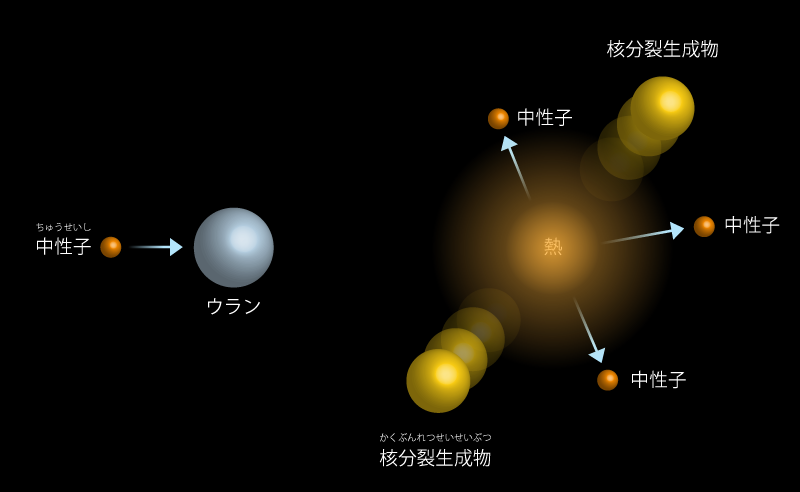

ウラン235は中性子と反応すると、別の原子核や中性子などへ分裂するとともに、巨大なエネルギーを放出する性質があります。

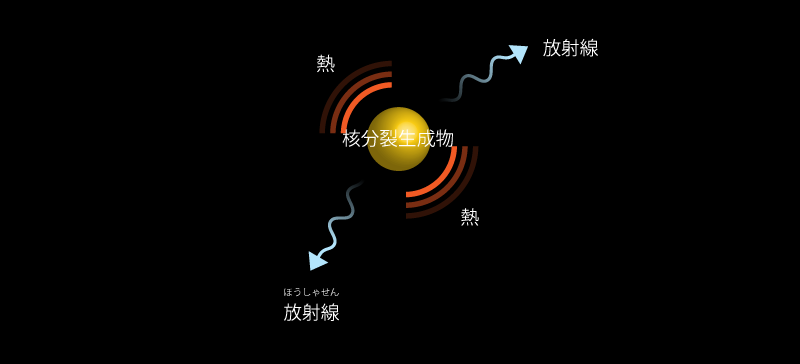

あとに残った核分裂生成物は放射能をもっていて、放射線を放出するとともに熱も発し続けます。

核分裂によって生じる放射能

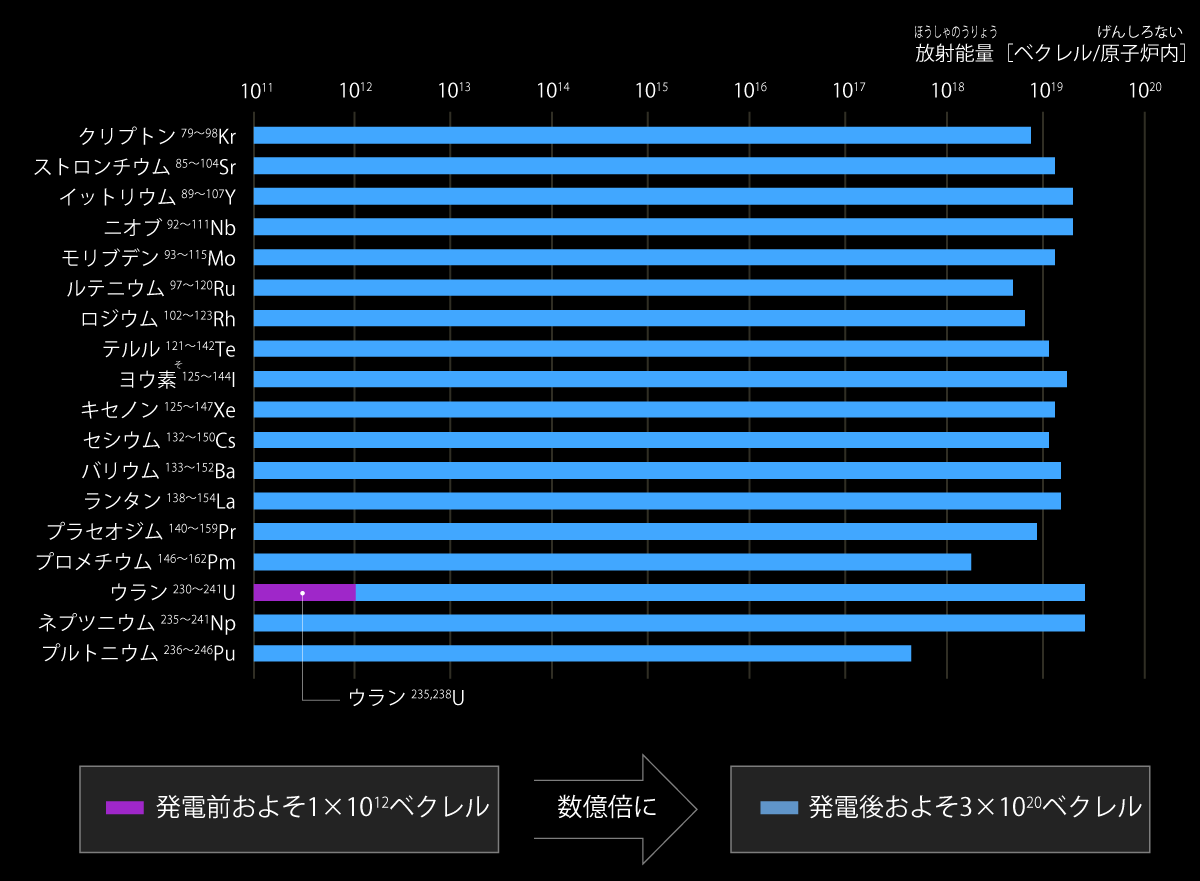

発電に利用するウラン燃料は、ウラン235とウラン238の2種類の放射性物質から作られていますが、原子炉内で使用している間に、たくさんの種類の放射性物質へと変換されます。

その結果、使用済みの燃料棒の中には、発電前の数億倍の放射能が存在するようになります。

新たに生まれたこれらの核分裂生成物は、放射線を出しながら、時間経過とともに放射能量を減らしていきます。

福島第一原子力発電所1号機の場合について核分裂反応停止直後の状態の見積もり(出典 Nishihara, Iwamoto, Suyama, JAEA-Data/Code 2012-018)

原子力発電の危険の正体

― 止まらない発熱 ―

原子力発電所には、中にある放射性物質が漏れ出るという危険があります。

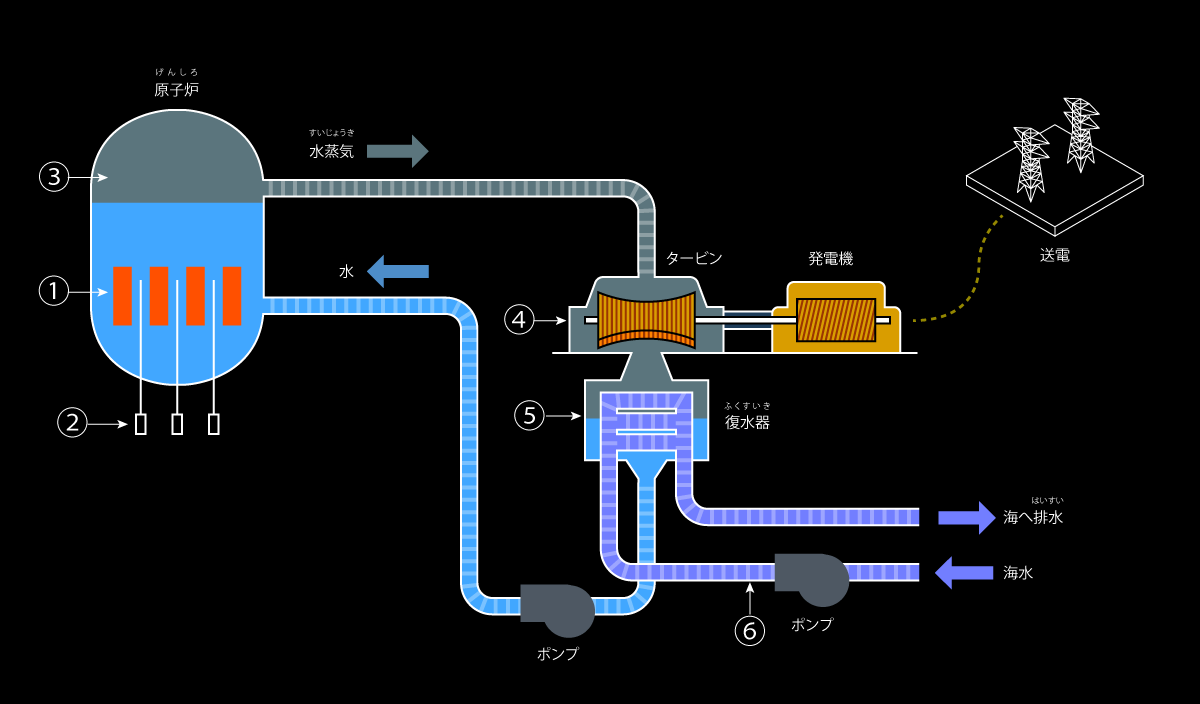

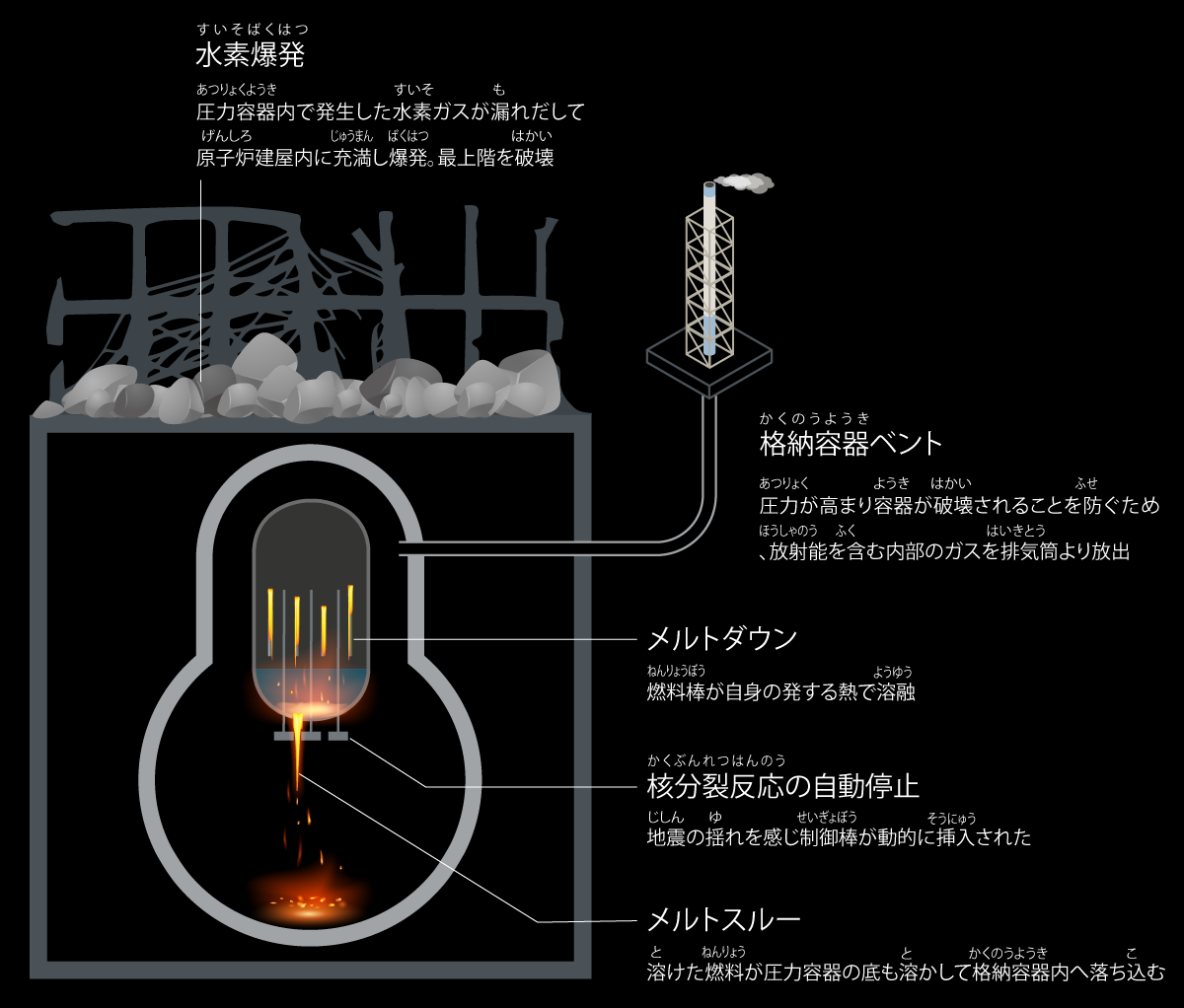

原子力発電は、燃料棒の中でウランが核分裂するときに発する熱で水を沸騰させ、得られた水蒸気の力で発電するしくみです。しかし核分裂で生じる熱の大きさは莫大で、燃料棒のまわりには常に水を流して温度が上がりすぎないようにする必要があります。水の供給がとどこおって原子炉が空焚きの状態になると、燃料棒は自身が発する熱によって溶け落ちます。さらに、原子炉をも溶かして、放射性物質が外へ漏れ出てしまいます。

原子力発電のしくみ

①原子炉の中には、ウラン235という物質を濃縮して作った燃料棒が、水に浸った状態で入っています。

②制御棒とよばれる仕切り板を引き抜くと、ウラン235の核分裂反応が始まり、熱が発生します。

③発生する熱量は、原子炉一基あたり100~400万キロワット。この熱により、毎分20~100トンもの水が沸騰し、高圧水蒸気がつくられます。

④原子炉で生じた高圧の水蒸気は蒸気タービンへ送られ、発電機を回すことで電気がつくられます。

⑤水蒸気を冷やして水に戻し、再び原子炉へ送ります。

⑥水蒸気を冷やすために冷たい海水を流し続けます。

(「原子力・エネルギー図面集」日本原子力文化財団を参考に作成)

燃料棒の中で起きること

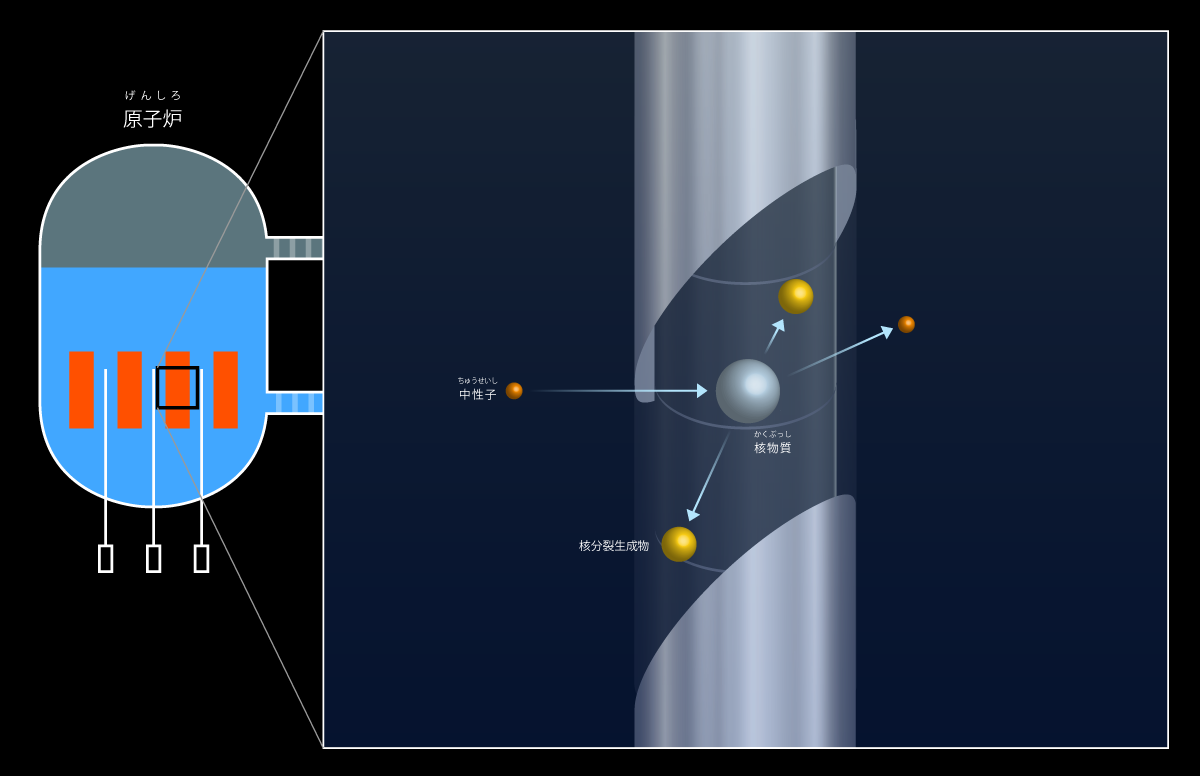

①水で満たされた原子炉内には直径1cm・長さ4mの燃料棒が500~800本入っています。

②ジルコニウム合金の被覆管の中に、二酸化ウラン燃料ペレットが詰められています。

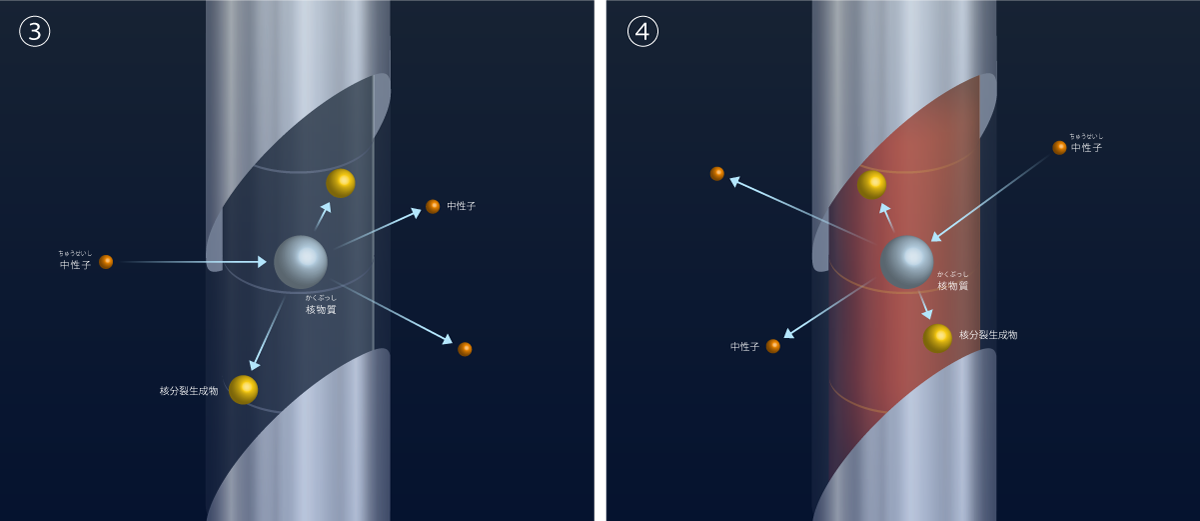

③燃料棒の中のウラン235は、中性子を当てると核分裂反応を起こし、別の種類の原子核といくつかの中性子へと変化します。

④核分裂によって生じた中性子が別のウラン原子核と衝突。核分裂反応が次々に起こるとともに、大きな熱が発生します。

⑤燃料棒の中心部ではおよそ1800℃、表面では280℃となり、原子炉内全体で毎分20~100トンもの水を沸騰させています。

⑥発電を停止するには制御棒を挿入して中性子を遮断し、ウランの核分裂反応を止めます。

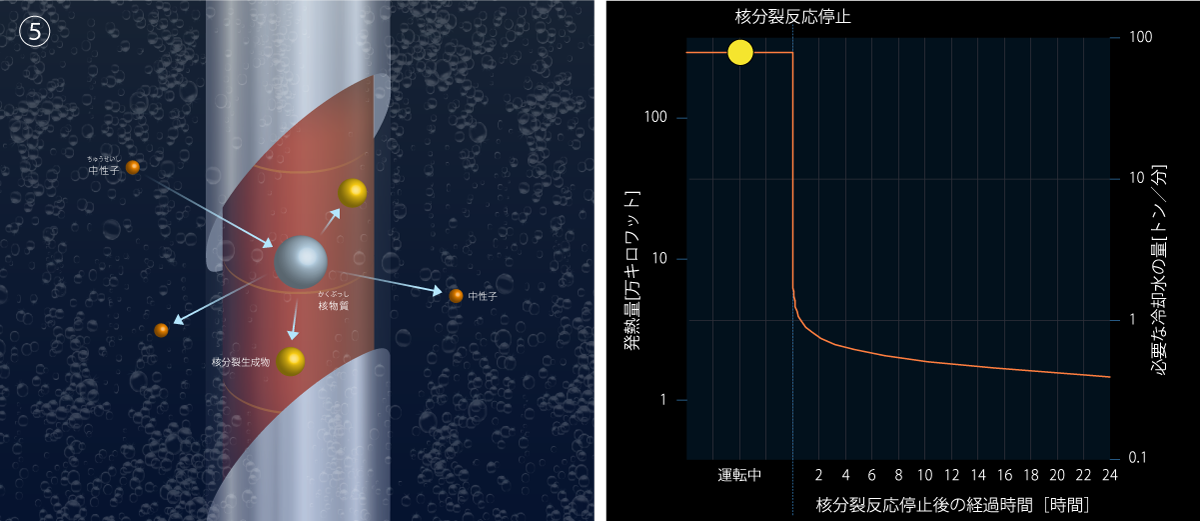

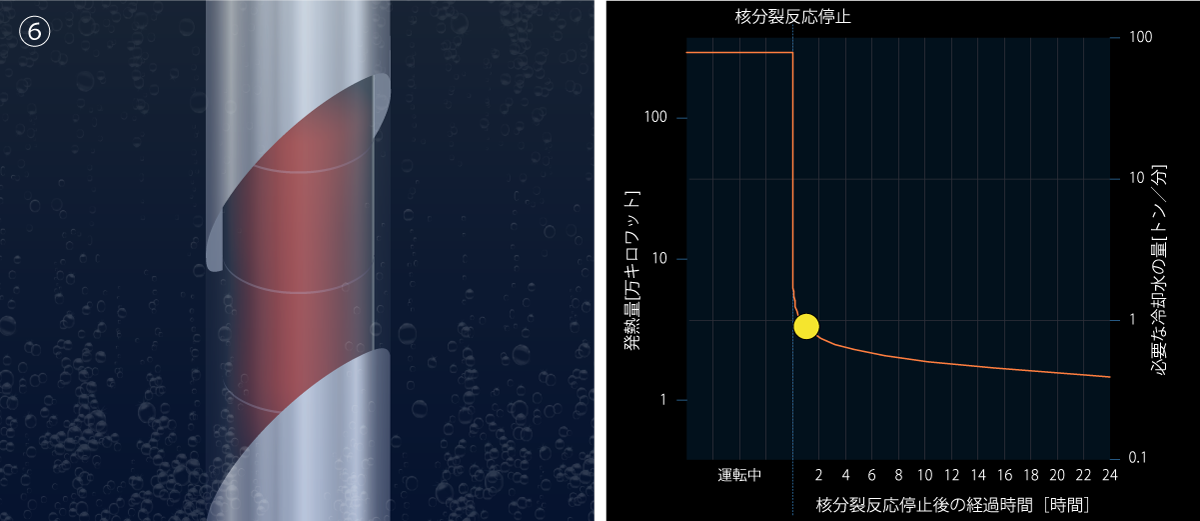

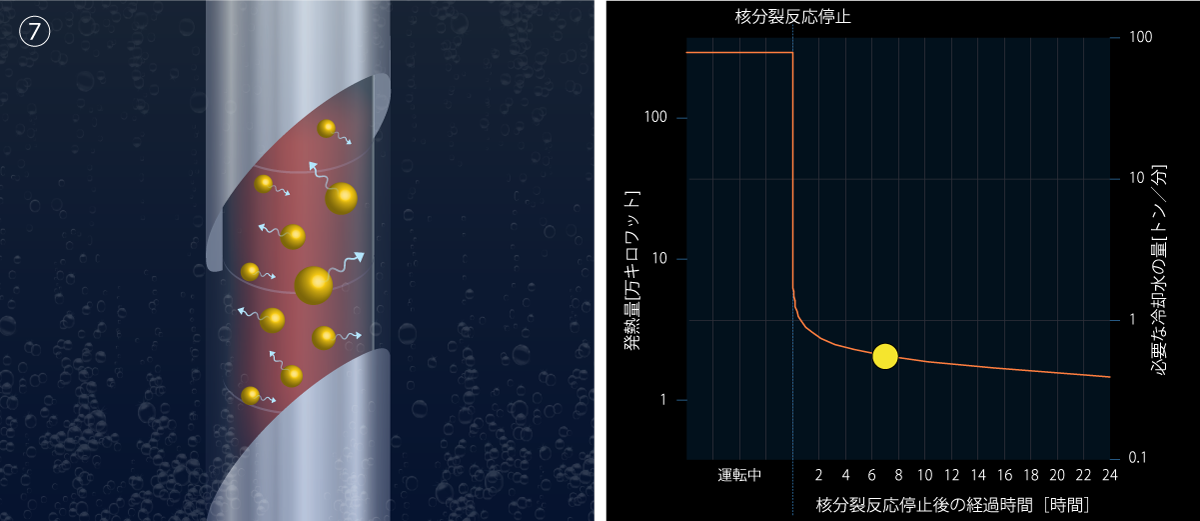

⑦核分裂反応が止まっても、それまでにつくられたさまざまな放射性物質の原子核崩壊により、燃料棒は熱を発し続け、水も沸騰し続けます。

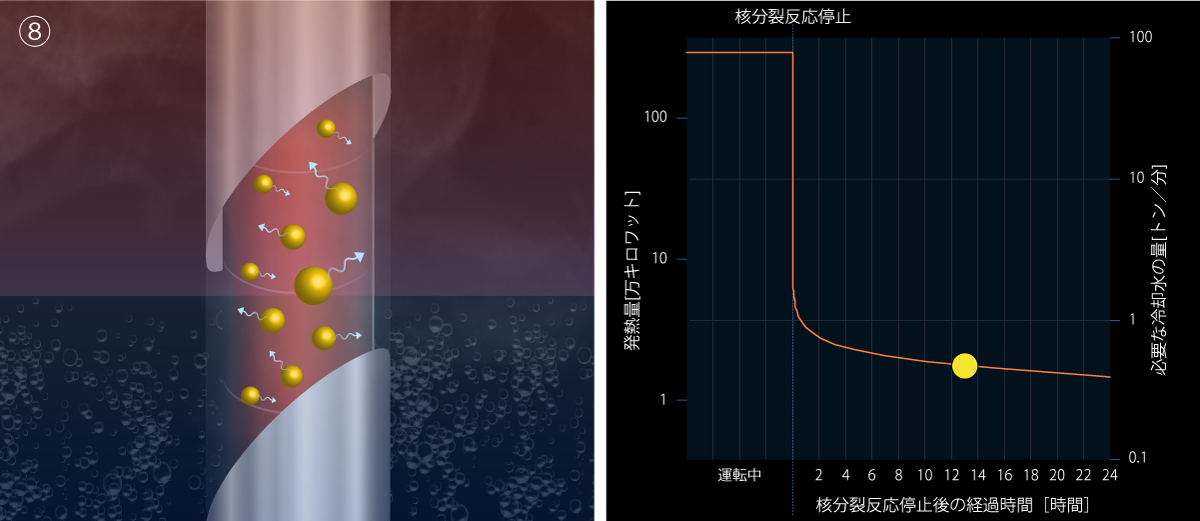

⑧もし水の供給が止まってしまった場合には水位が下がり、燃料棒が水中から外へ出てきます。

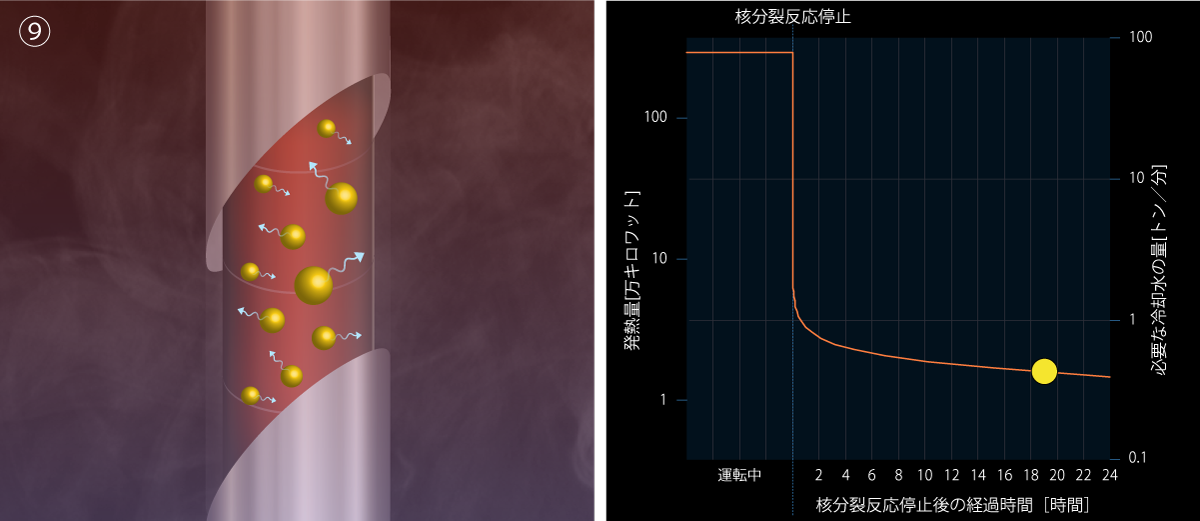

⑨水で冷やせなくなった燃料棒の温度は上がり続けます。

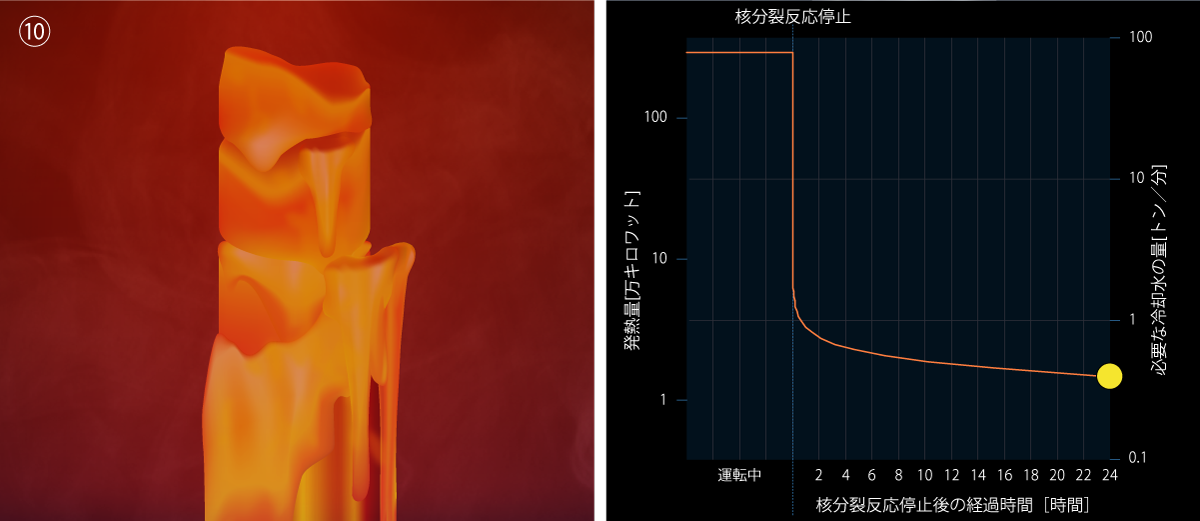

⑩温度が3000℃を超えると燃料棒は溶け落ち、鋼鉄製の原子炉をも溶かして外に出てきてしまいます。

原子力災害への備え

― 最悪の事態の想定 ―

原子力発電所がもたらしうるハザードに備えるために、最悪の事態を3つのレベルで想定した対策が福島原発事故の前から準備されていました。

レベル1:事故が起きないように備える[国の規制]

激しい自然災害や機器の故障が起きた場合でも、放射性物質を含む燃料棒が壊れないように、国の設計基準が定められていました。

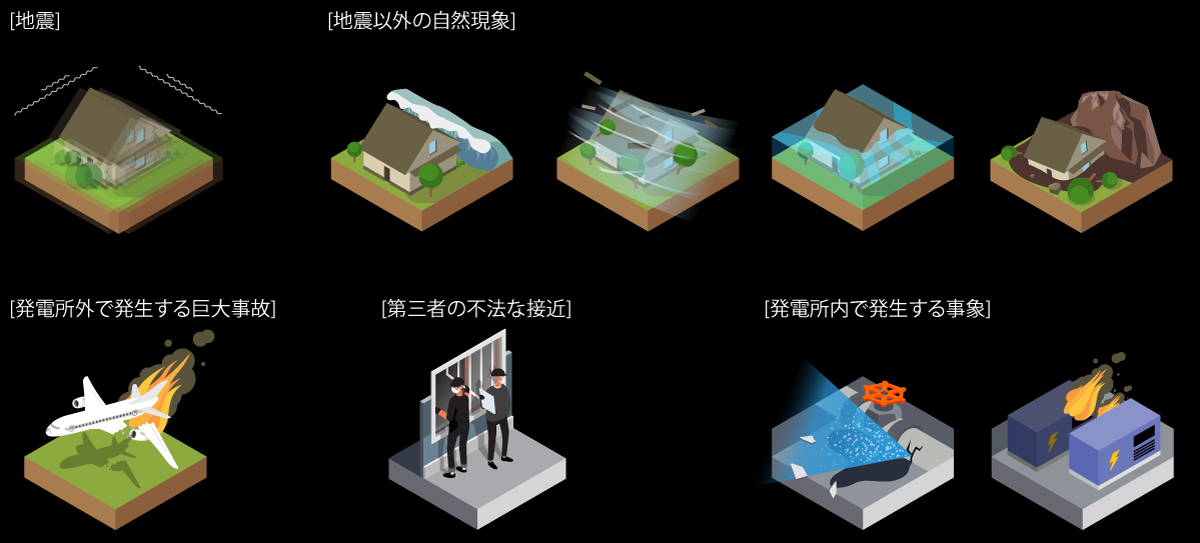

自然災害の想定と備え-福島原発事故以前-

原子力発電所を構成している個々の機器は、自然災害などの非常事態が生じても機能が維持できるよう設計することが求められていました。

国の規制基準では、想定すべき自然災害として地震、津波、洪水、風、凍結、積雪、地滑りをあげていました。また、発電所内外で起こりうる、いくつかの事象を想定したうえで設計するように求めていました。

[地震]

発生頻度は極めて低いが、施設に大きな影響を与えると予想される規模(12万年前までさかのぼって活断層を認定して考慮)

[地震以外の自然現象]

津波、洪水、風、凍結、積雪、地滑り。少なくとも過去に記録のある最大の規模を下回らない過酷なもので、統計的に妥当な規模の自然現象

[発電所外で発生する巨大事故]

ダムの崩壊、爆発、飛行機落下

[第三者の不法な接近]

[発電所内で発生する事象]

配管破断などで生じる飛来物、火災、運転員の誤操作

(出典 「安全設計審査指針(2001年3月29日一部改訂版)」原子力安全委員会)

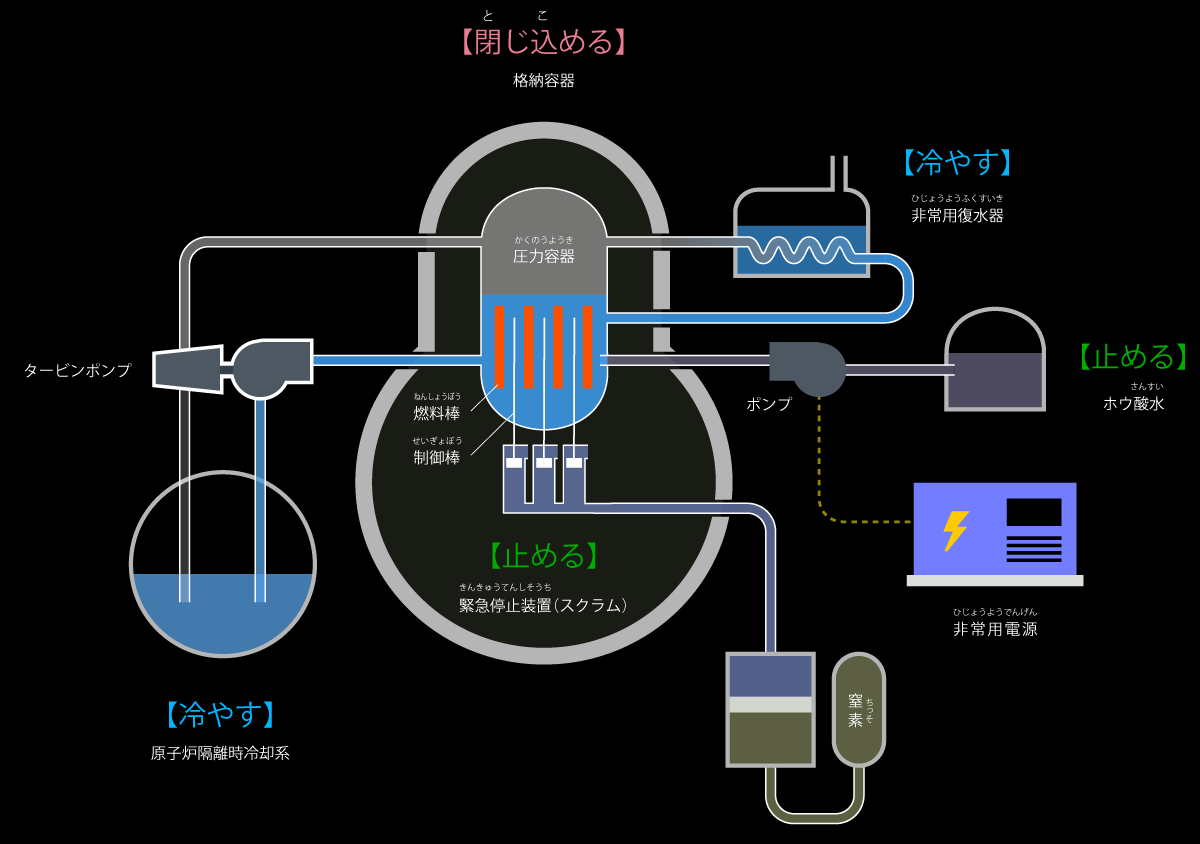

機器故障の想定と備え-福島原発事故以前-

個々の機器の設計が万全であっても、故障の可能性は残っています。そのような場合に備えて、原子炉の安全を保つためのさまざまな追加機器が設けられていました。

3種類の安全機能:

【止める】 異常な事態が生じた場合、まずウランの核分裂反応を止めて、発熱量を下げます

【冷やす】 核分裂反応が止まったあとも発熱する燃料棒を冷やし続けます

【閉じこめる】 燃料棒が損傷を受けたとしても、放射性物質が外へ漏れ出さないように閉じこめます

(出典 「重要度分類に関する審査指針(2009年3月9日一部改訂版)」原子力安全委員会)

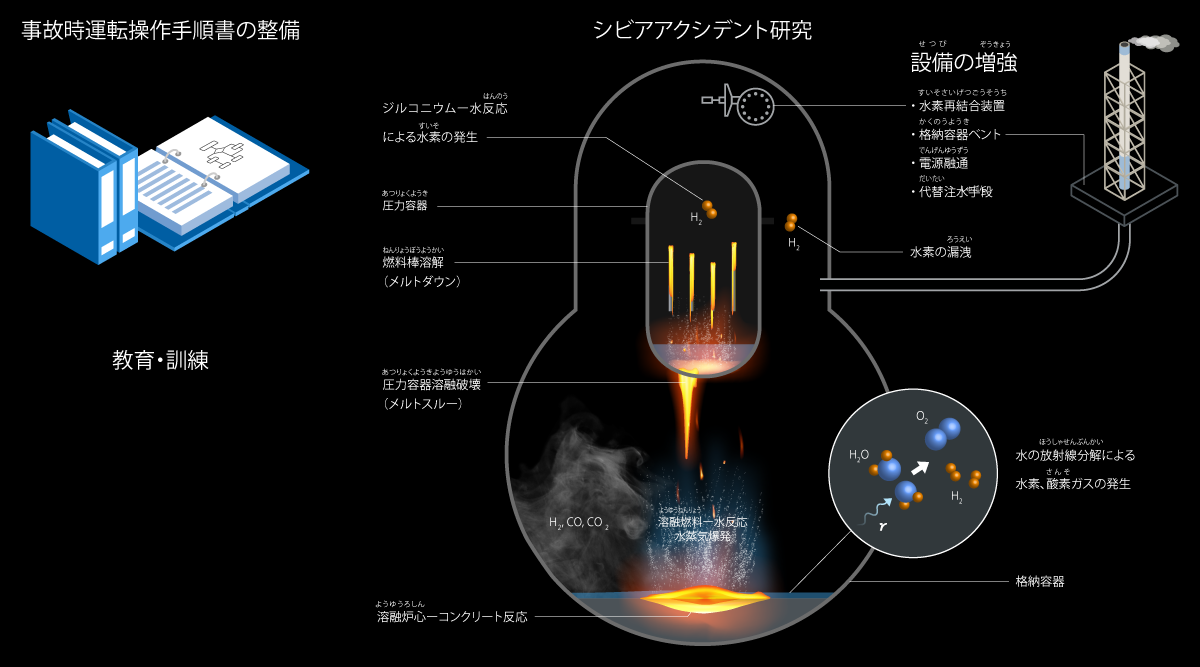

レベル2:事故が起きたときに備える[事業者の取り組み]

レベル1の対策では事故を防ぐことができない事態が起きた場合でも、事故の影響をできる限り抑えられるよう、事業者は自主的な対策に取り組んでいました。

設計の想定を超える事態への備え-福島原発事故以前-

レベル1における対策(安全設計)によって、安全が破られる可能性はほとんどないと考えられていました。

万が一、重大事故(シビアアクシデント)が生じた場合には、運転員が状況に応じて柔軟に対応して、放射性物質の敷地外への大量放出を防ぐことができるように、設備面および知識面での準備がさまざまになされていました。

【事故時運転操作手順書の整備】

事故の際、状況に合わせて適切な運転操作ができるよう、さまざまな事故シナリオに応じた操作手順書が整備されていました。

【教育・訓練】

重大事故が起きたときには、原発運転員が専門的知見を駆使して臨機応変に対応することで事態の収拾を図ることが想定されていました。

【シビアアクシデント研究】

設計の想定を超える事故が起こった場合に、原子炉でどのような現象が起こるのかが研究されていました。

【設備の増強】

重大事故が発生した場合、事態を収拾するための装置がさまざまに用意されていました。

(出典 「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」原子力規制委員会、「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備結果についてー評価報告書(2002年)」原子力安全・保安院、政府事故調中間報告書)

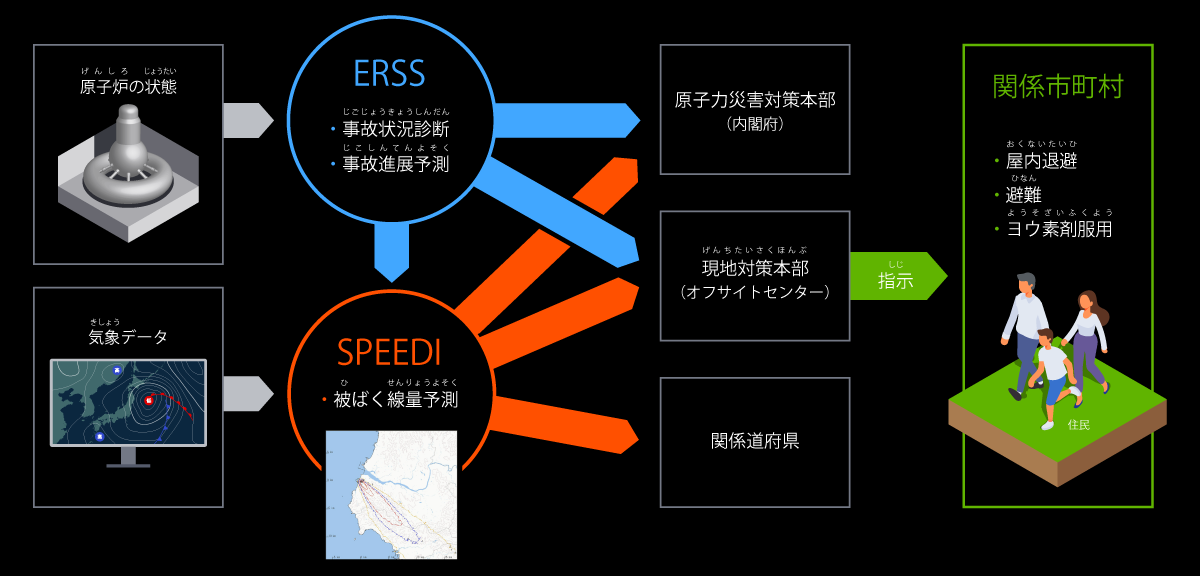

レベル3:放射性物質が放出されたときに備える[国・自治体の防災計画]

レベル2の対策によっても事故の拡大を食い止めることができず、大量の放射性物質が発電所から外へ出てしまう事態を想定して、国や自治体は住民を避難させるためのマニュアルを整備していました。

放射性物質からの避難-福島原発事故以前-

原子炉から放出された放射性物質は空気中を漂い、風に乗って遠くまで運ばれます。

そこで原発から8~10km圏内の地域は緊急時計画区域(EPZ)に指定され、原子力防災対策を充実することが求められていました。

また、国と地方公共団体は、事故が生じた際には事故の進展を予測するシステム(ERSS)、および放射性物質の拡散状況を予測するシステム(SPEEDI)を動かして、その予測データをもとに住民への屋内退避や避難を指示するしくみを整えていました。

(出典 「原子力施設等の防災対策について(2010年)」原子力安全委員会、「オフサイトセンターの在り方に関する基本的な考え方について取りまとめ(2012年)」原子力安全・保安院等を参考に作成)

安定ヨウ素剤の服用-福島原発事故以前-

飛散してくる放射性物質を少なからず浴びてしまう事態も想定しておく必要があります。

原子炉から放出される放射性物質の中で、事故直後に特に危険な物質がヨウ素131です。呼吸によって体内に入ると、甲状腺という器官に集中する性質があり、甲状腺がんを引き起こす可能性があります。

それを防ぐための薬が安定ヨウ素剤です。この薬は地方自治体が用意し、国の指示、あるいは知事や市町村長の判断によって、住民に服用の指示が出されることになっていました。

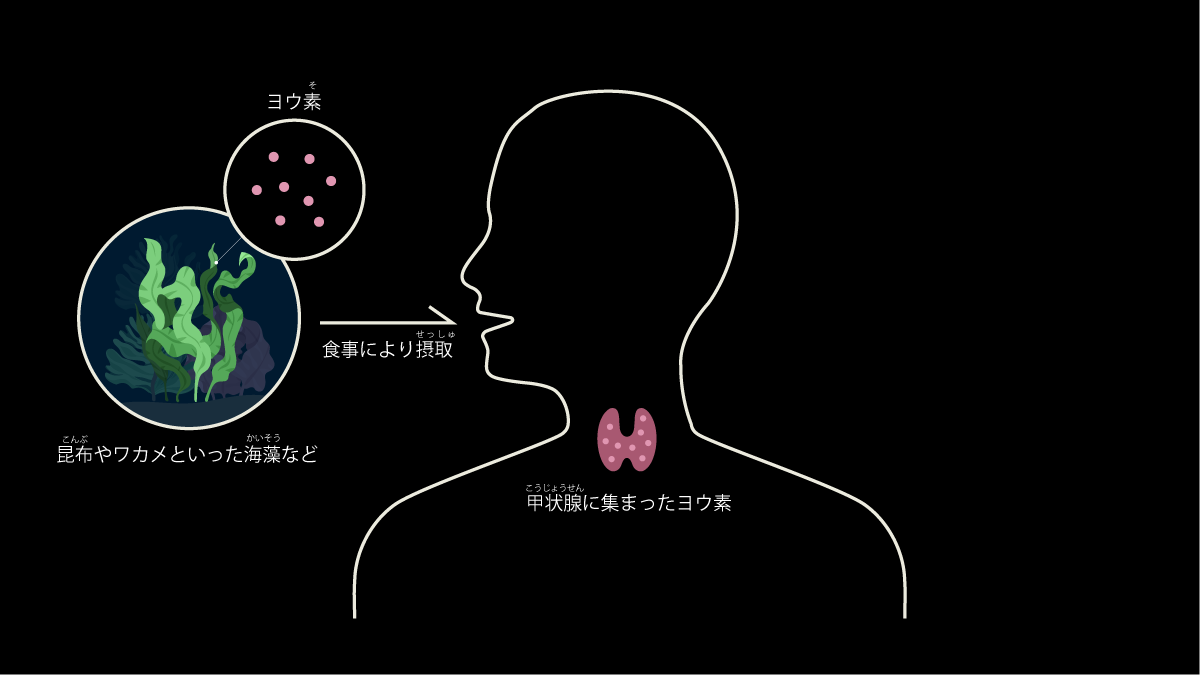

【甲状腺のはたらき】

首の前側にある大きさ4㎝ほどの器官です。甲状腺ホルモンを作るために、その材料となるヨウ素を集める性質があります。

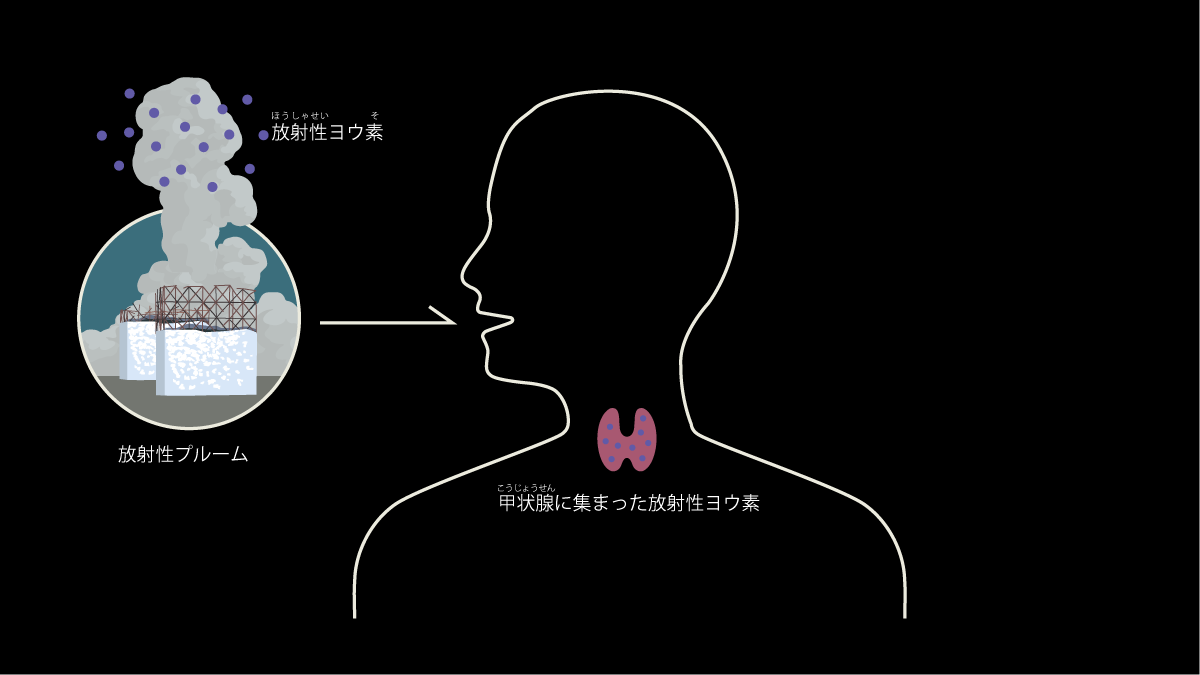

【放射性ヨウ素の取りこみ】

放射性プルームを吸いこんだ場合、そこに含まれる放射性ヨウ素(ヨウ素131)が、天然の安定ヨウ素と同じように甲状腺に集まります。

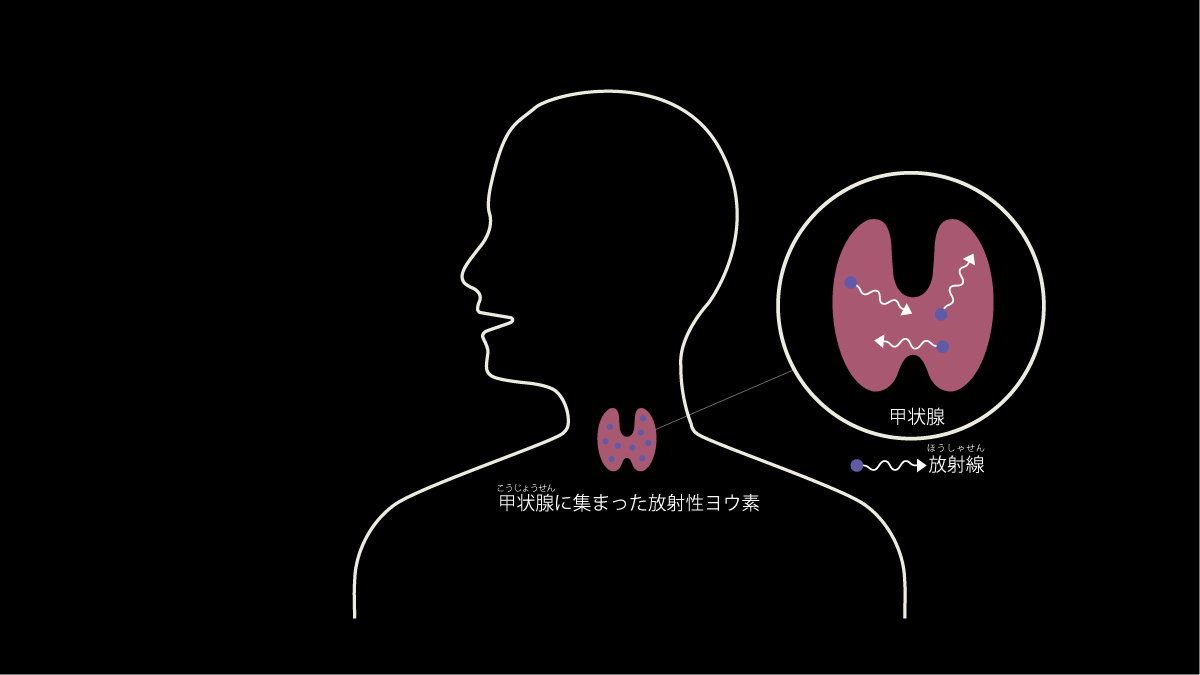

【甲状腺の内部被ばく】

ヨウ素131から出てくる放射線で甲状腺の遺伝子がダメージを受け、甲状腺がんを発症するリスクが高まります。

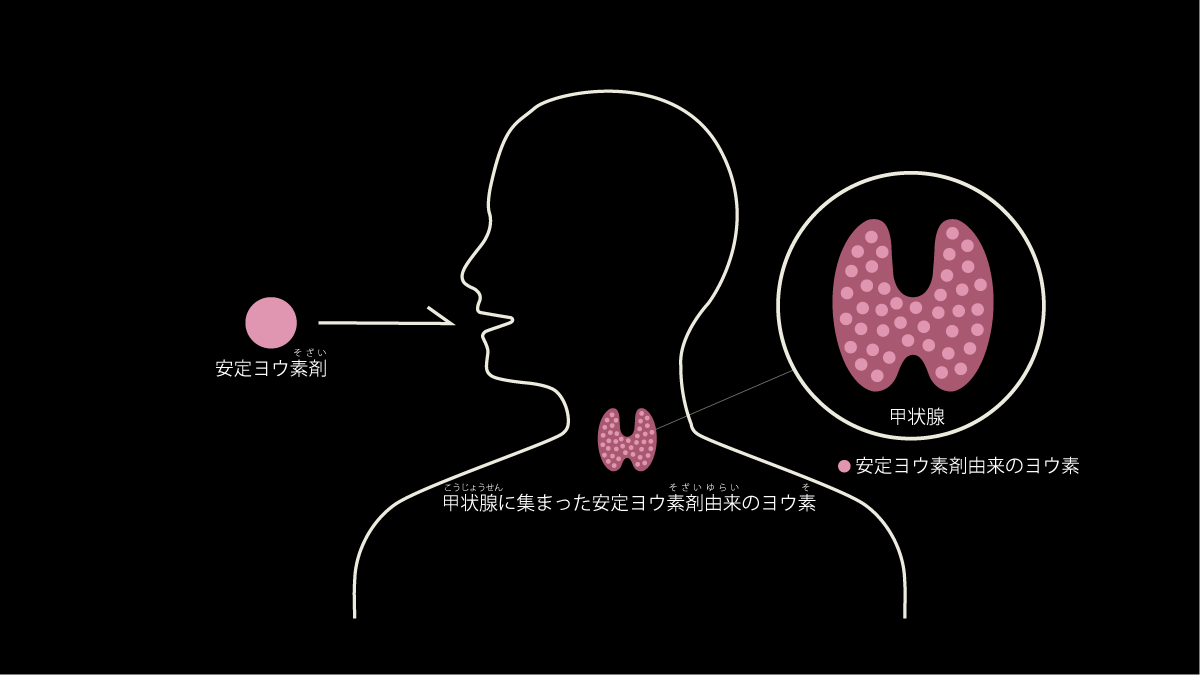

【安定ヨウ素剤の効果】

放射性プルームのやってくる直前に安定ヨウ素剤を服用して、放射能をもたないヨウ素で甲状腺を満たしておくことで、放射性プルームを吸いこんでも放射性ヨウ素の甲状腺への取りこみを防ぐことができます。

各地の原子力発電所では、それぞれの立地に応じた自然災害などの想定にもとづいて、安全対策がとられていました。

太平洋に面した海岸に建設された東京電力福島第一原子力発電所では、この地で起こりえる地震や津波の規模を見積もり、対策を施していました。その想定の規模は、建設時から事故前までの間で、新しい科学的知見が得られるごとに徐々に大きくなってきていました。

福島第一原子力発電所の概要

東京電力福島第一原子力発電所は、福島県双葉町と大熊町にまたがる海岸に位置しています。1971年~1979年の間に6機の原子炉が建設され、そこで作られた電気はすべて首都圏へと送られていました。

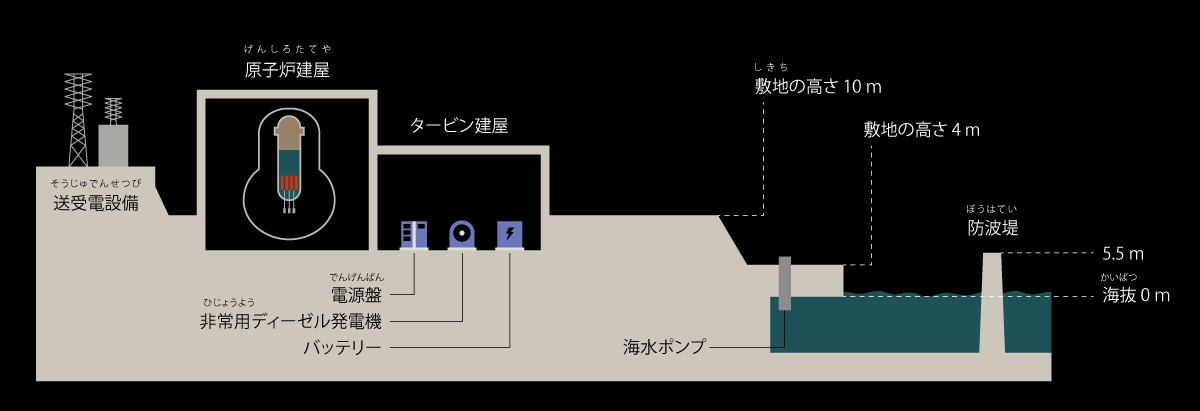

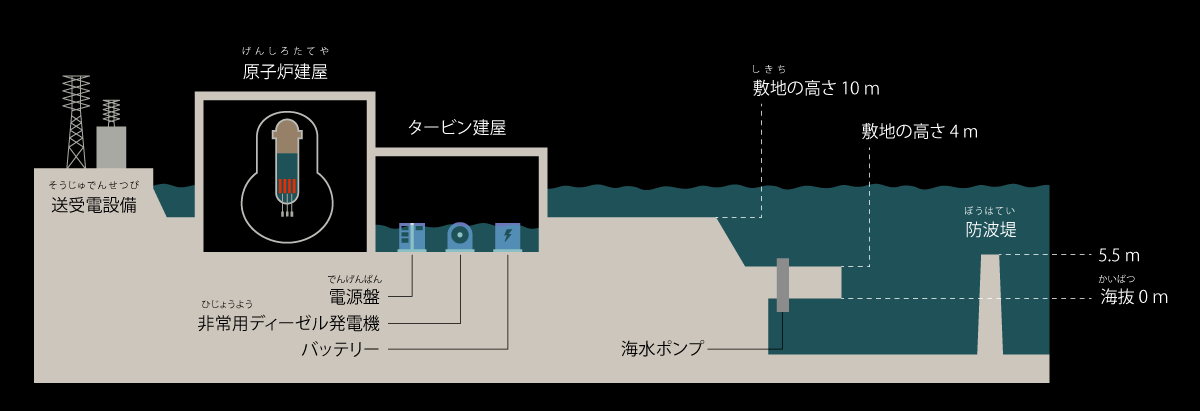

津波を想定した敷地の高さ

1960年に発生したチリ地震の際に、最高水位3.1mとなる津波が到達しました。そのため、福島第一原子力発電所の建屋は、海抜10mの高さの敷地に建設されました。また、冷却水を循環させるための海水ポンプは、海岸沿いの海抜4mの場所に設置され、沿岸部には海抜5.5mの防波堤が建設されました。

その後、起こりうる地震や津波の大きさに対する評価が繰り返し見直され、震災前には、最高水位6.1mまでの津波を想定した対策が実施されていました。

(出典 東京電力事故報告書、「原子力・エネルギー図面集」日本原子力文化財団より作成)

東日本大震災

― 想定した“最悪の事態”を超える災害 ―

2011年3月11日(金)14時46分、のちに「東北地方太平洋沖地震」と名づけられる巨大地震が発生しました。

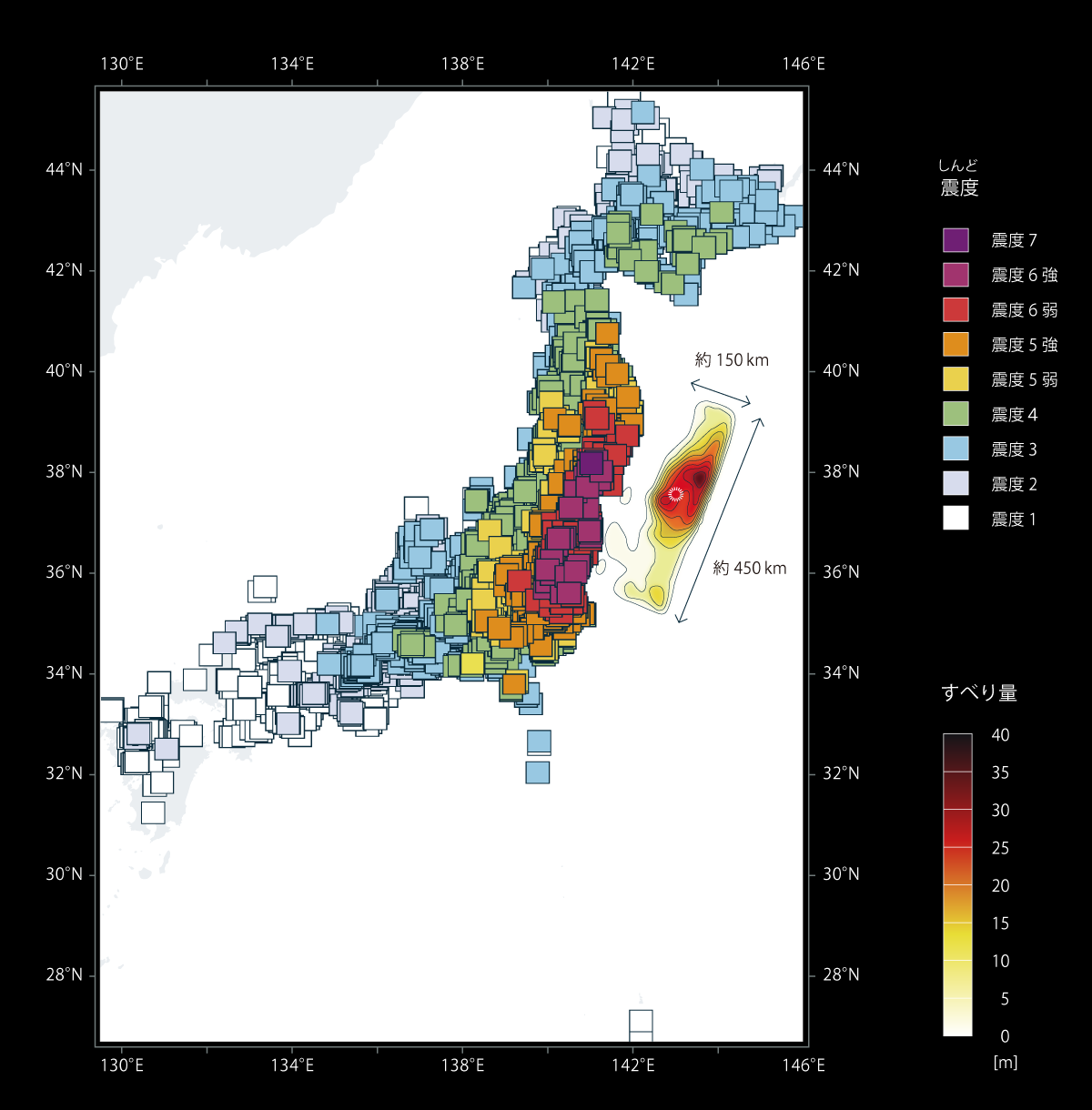

震源は東北地方の海岸から130km程沖合の海底下。マグニチュード9.0という地震の規模と、17mの津波高は、明治以降の観測史上最大のものでした。

マグニチュード9.0

海水面から深さ24km、南北に約450km、東西に約150kmという広大な領域で、岩盤どうしが最大40mほどずれたことにより巨大なエネルギーが発生しました。

地震の揺れは宮城県栗原市で最大震度7を記録し、東日本を中心に広い範囲で震度5以上の揺れを観測。関西や九州など遠く離れた場所でも揺れが感じられ、5分から7分もの間、非常に長く続いたことも特徴的でした。

(出典 気象庁震度分布図、「The impulsive tsunami source of the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake estimated from seismic wave and offshore tsunami data」Hayashi et al., 2011 より作成)

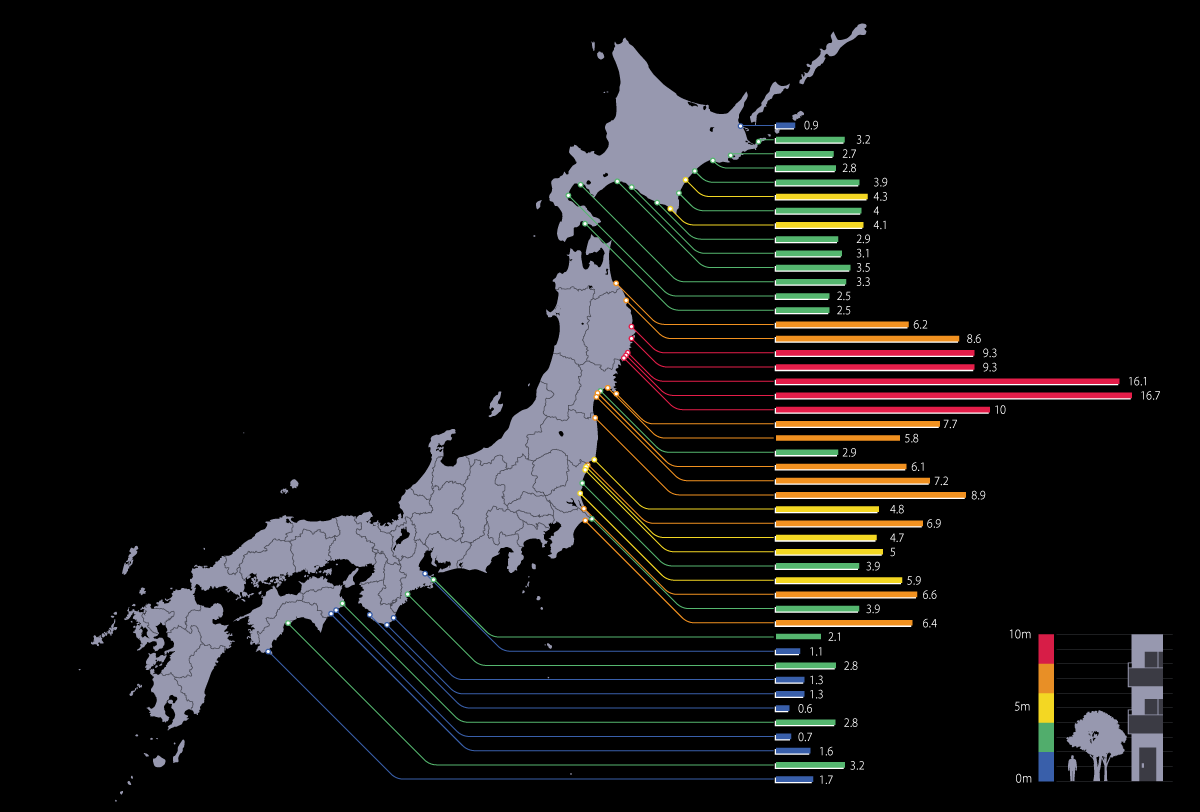

17mの大津波

海底下の岩盤どうしのずれにより、海底が大きく盛り上がり、その上の海水を持ち上げたことで津波が発生しました。

津波は各地を繰り返し襲い、その高さは設置されていた波高計では測定できないほどでした。最大の津波に襲われたのは岩手県大船渡市で、高さは海岸付近で16.7m、内陸に向けて高さ40mも遡上していたことが、後の調査で明らかになりました。

(出典 「【災害時地震・津波速報】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」気象庁)

福島第一原子力発電所を襲った地震動と津波は、いずれも想定を上回る規模のものでした。

原発のある大熊町・双葉町は震度6強の強い揺れに襲われました。発電所内では非常時に施設を動かすための外部電源用鉄塔が倒壊するなど、地震の揺れによる被害が出るなかで津波が到達。敷地の高さ海抜10mに対して、津波は最高およそ17mにまで達し、安全機能を保つために設置されていた重要な施設までもが浸水してしまいました。

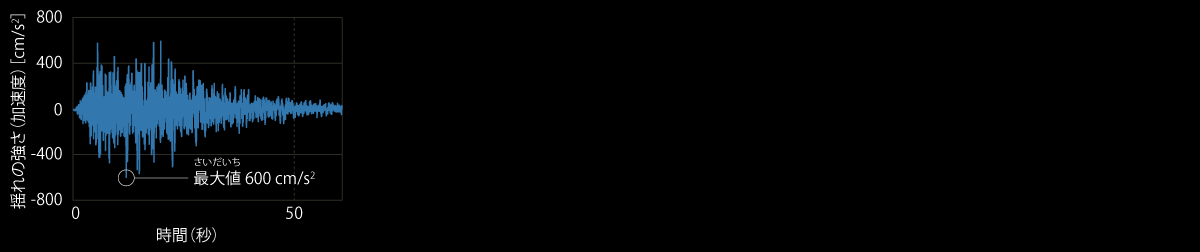

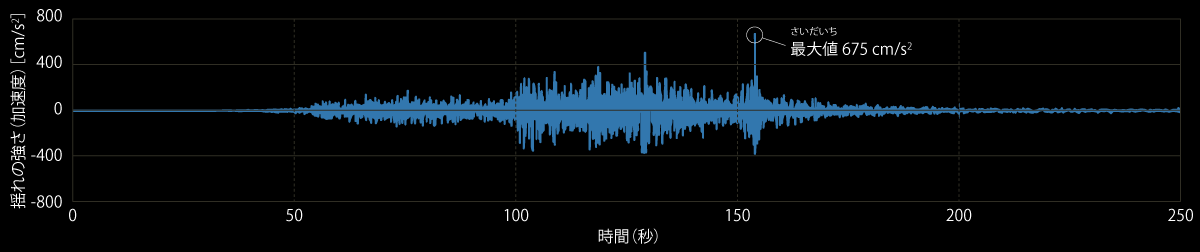

強く長い地震動

国の規制にもとづき、“極めてまれではあるが発生する可能性がある”という基準地震動を設定し、耐震設計が行われていました。

想定していた揺れの強さの最大は600ガルでしたが、実際に発生した地震動では最大で675ガルに達したと推定されています。また想定以上に揺れは長く続きました。

(出典 「耐震設計審査指針の改訂に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所3号機耐震安全性に係る評価について」原子力安全・保安院)

(出典 「福島原子力事故調査報告書」東京電力)

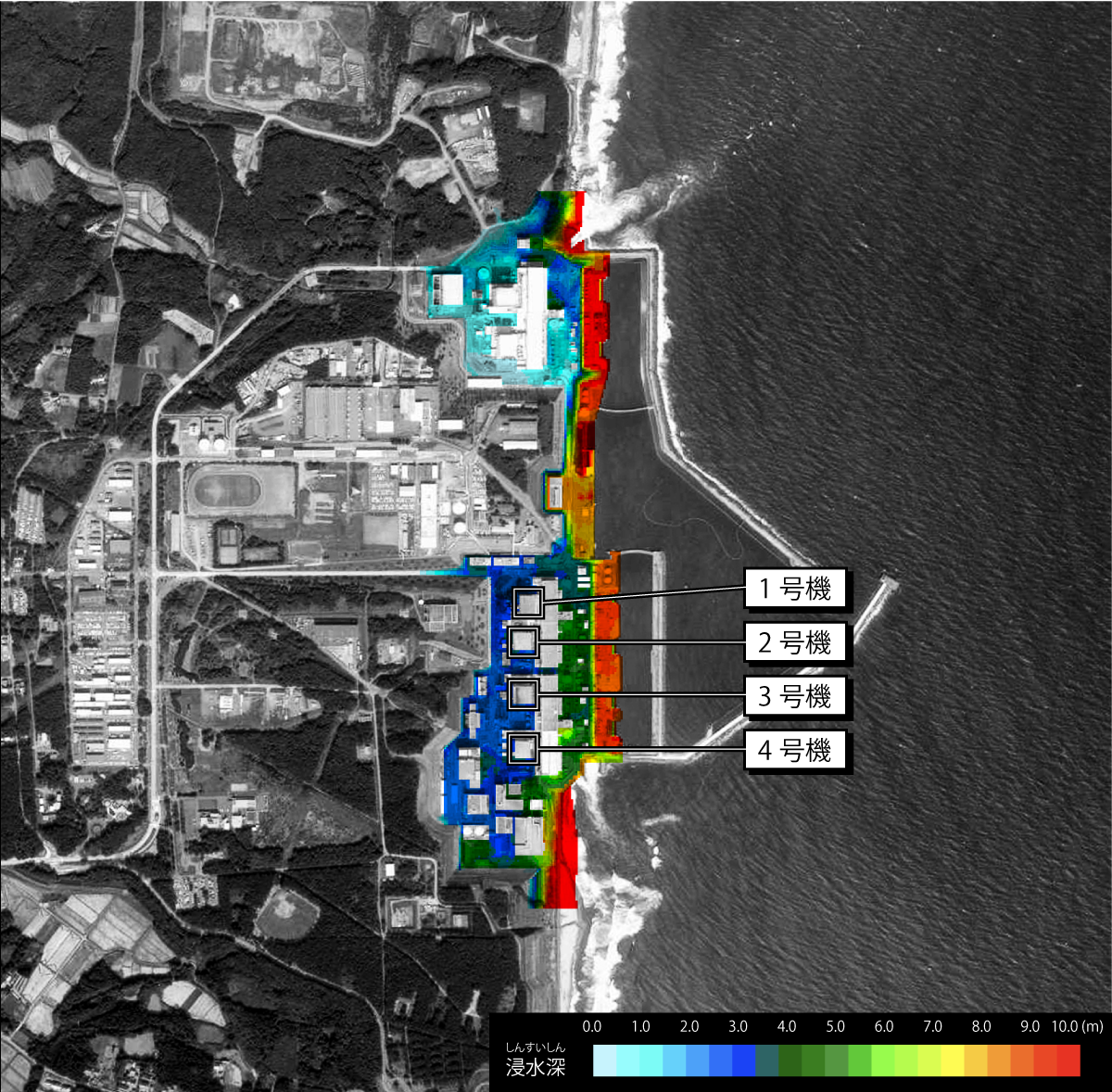

津波による浸水

6.1mの想定を大きく超えて最高17mに達した津波は、敷地高10mに位置していた主要な施設にまで到達し、建屋周囲の浸水深は最大5.5mにおよびました。津波による建屋の大きな損傷は見られなかったものの、建屋出入口や給気口など、地上の開口部から海水が侵入しました。

地下には非常用ディーゼル発電機や電源盤などが設置してあり、それらが水没したことで、原子力発電所の1~4号機はすべての電源を喪失。原子炉の冷却を続けることができなくなりました。

(出典 東京電力事故報告書、および「原子力・エネルギー図面集」日本原子力文化財団を参考に作成)

(出典 写真:「地図・空中写真閲覧サービス」国土地理院、浸水データ:「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した津波の調査結果に係る報告(その2)【概要版】」東京電力)

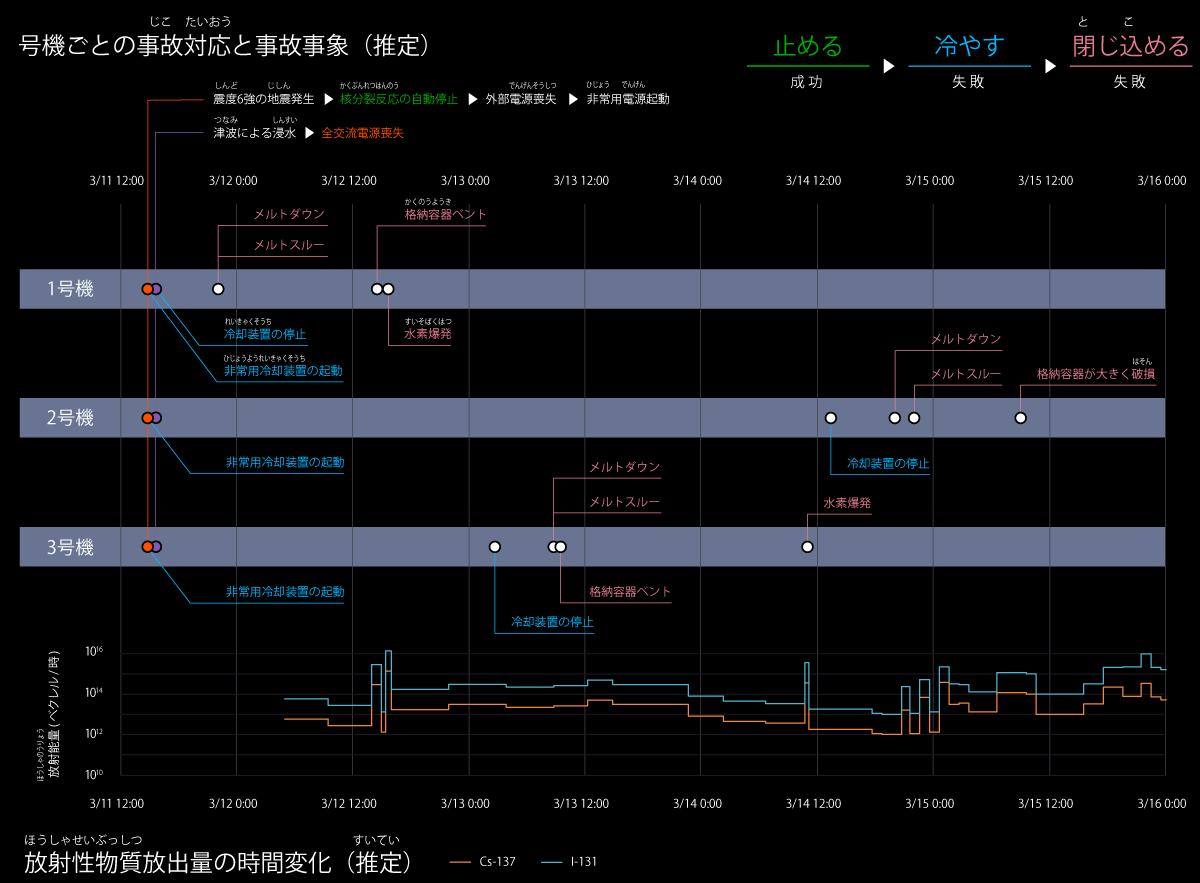

福島原発事故の被害を抑える

― 想定外の事象の連鎖 ―

想定を超える地震動と津波に襲われた福島第一原子力発電所では、非常用電源も含めてすべての電源が失われてしまいました。それにより原子炉を制御する装置のほとんどを動かせない状態に陥りました。

地震の揺れを検知した緊急停止装置によって核分裂反応は止められました。しかしその後、すべての電源が長時間失われてしまうという想定外の事態が起きます。このため、冷却できなくなった燃料棒は自らが発する熱で溶け、圧力の高まった格納容器は放射性物質を閉じこめる機能を失い、さらに水素爆発が発生しました。こうして想定外の事象の連鎖により、大量の放射性物質が放出されてしまいました。

1号機から3号機における事故事象

・号機ごとの事故対応と事故事象 政府事故調、東電事故調、国会事故調による各報告書をもとに作成

・放射性物質放出量の時間変化 Katada, et al., Atmos. Chem. Phys., 15, 1029-1070, 2015

おもな事象

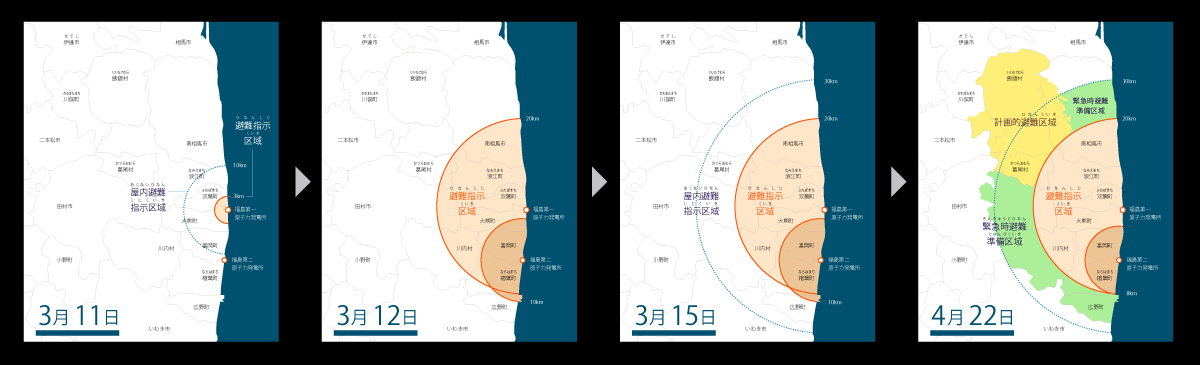

放射性物質の放出に伴い、福島県と国から原発周辺の住民に対して避難指示が発令されました。その指示の範囲は徐々に広がり、避難者は最終的に16万人に上りました。

電源や通信網の途絶などにより原子炉の様子について充分な情報が得られないなか、半径20km圏内に避難指示が、半径30km圏内に屋内退避指示が出されました。このとき、事故の進展と放射性物質の拡散を予測するシステム(ERSSおよびSPEEDI)から得られた情報は、これらの指示の判断に用いられることはありませんでした。

原発から5kmの距離にあった現地対策本部(オフサイトセンター)は機能させることができず、国からの避難指示の連絡を直接受け取ることのできたのはごく一部の自治体にとどまりました。また、安定ヨウ素剤の服用の判断や指示は、国あるいは県からは出なかったため、住民への配布や服用指示は自治体判断となり対応は分かれました。(出典 国会事故調報告書)

避難指示区域の拡大

原発から8~10km圏内の緊急時計画区域(EPZ)に指定されていたのは、大熊、双葉、富岡、浪江、楢葉、広野の6つの町でしたが、3月15日までに半径20km圏内の地域に避難指示が出されました。その後、放射能汚染の実態が明らかになるにつれ、避難指示の範囲は50km離れた飯舘村にまで広げられました。

(出典 福島県ふくしま復興ステーション)

3月11日

15:42 全交流電源喪失を受けて国へ通報

16:45 原子炉の冷却不能の事態を国へ通報

17:35 内閣より緊急事態宣言

20:50 福島県が2km圏内避難指示

21:23 国が3km圏内避難指示

3月12日

05:44 国が10km圏内避難指示

18:25 国が20km圏内避難指示

3月15日

11:00 国が20-30km圏内屋内退避指示

3月25日

20-30km圏内の住民に対して自主避難を促す指示

4月22日

飯舘村を計画的避難区域に設定

福島原発事故の経験を生かす

― 想定外と向き合う ―

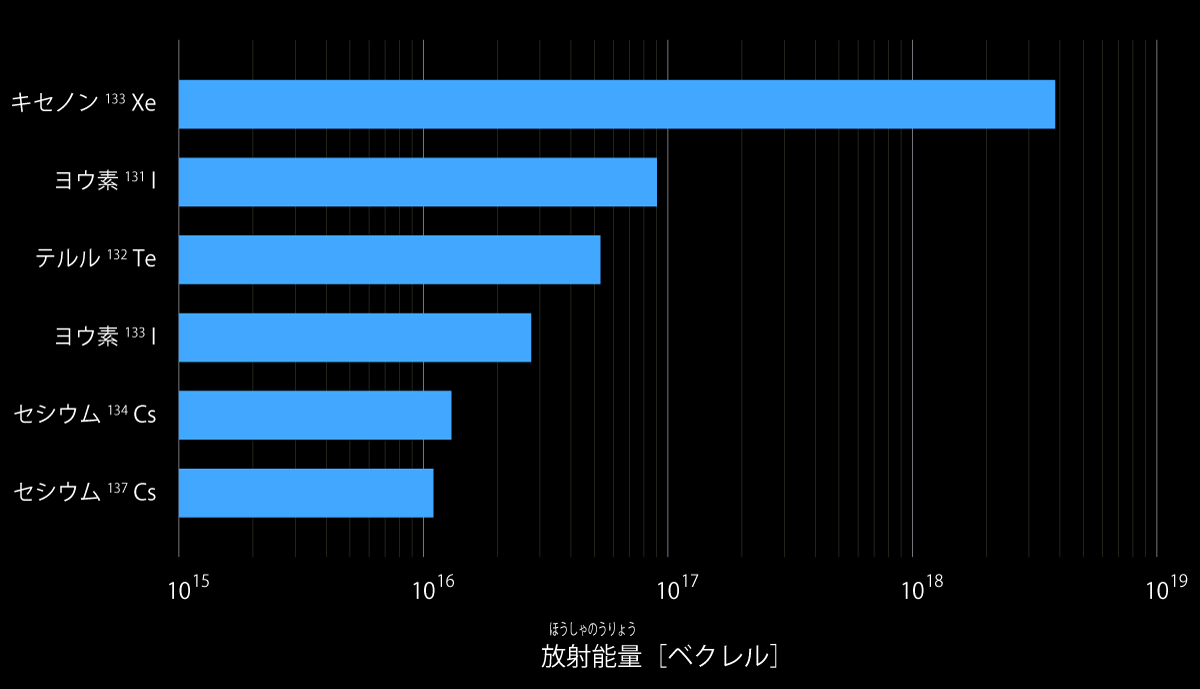

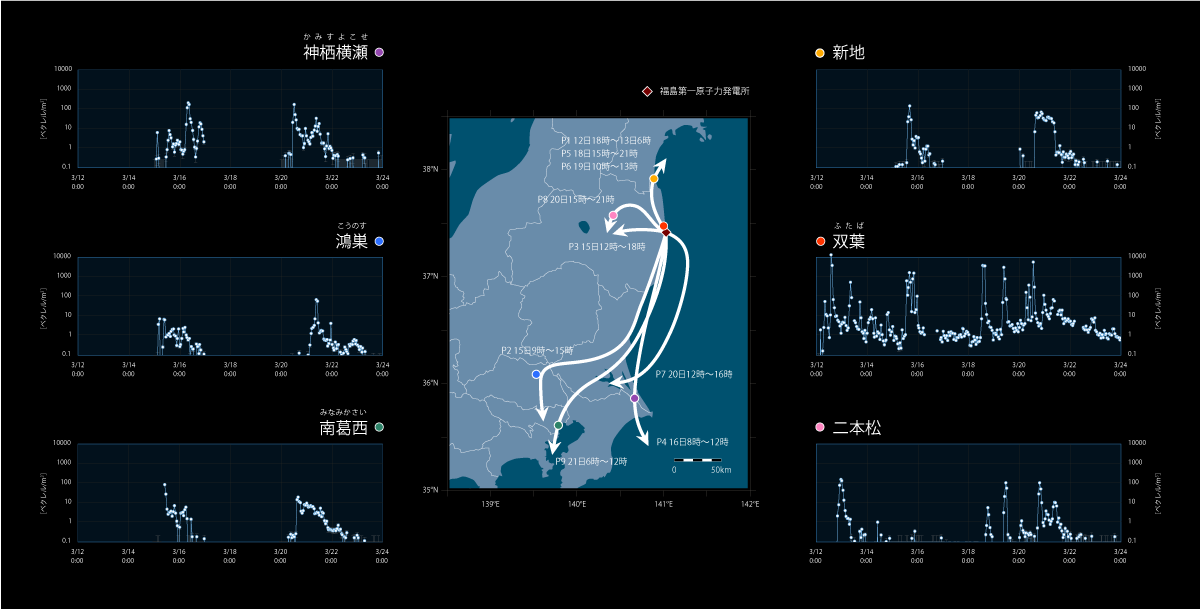

原子炉から放出された放射性物質は、化学的な性質や半減期の異なるさまざまな物質を含む放射性プルームとなって空気中を漂い、風に乗って遠くまで運ばれました。

放射性プルームの動きを解明することは、事故直後に人々が受けた放射線被ばくの実態を明らかにするために重要です。事故直後は地震による停電などの影響で測定機器が働かず、十分にデータを取ることができていませんでした。しかし、事故後に得られたさまざまなデータと当時の気象データ、および数値計算により、放射性物質の飛散状況が解明されつつあります。

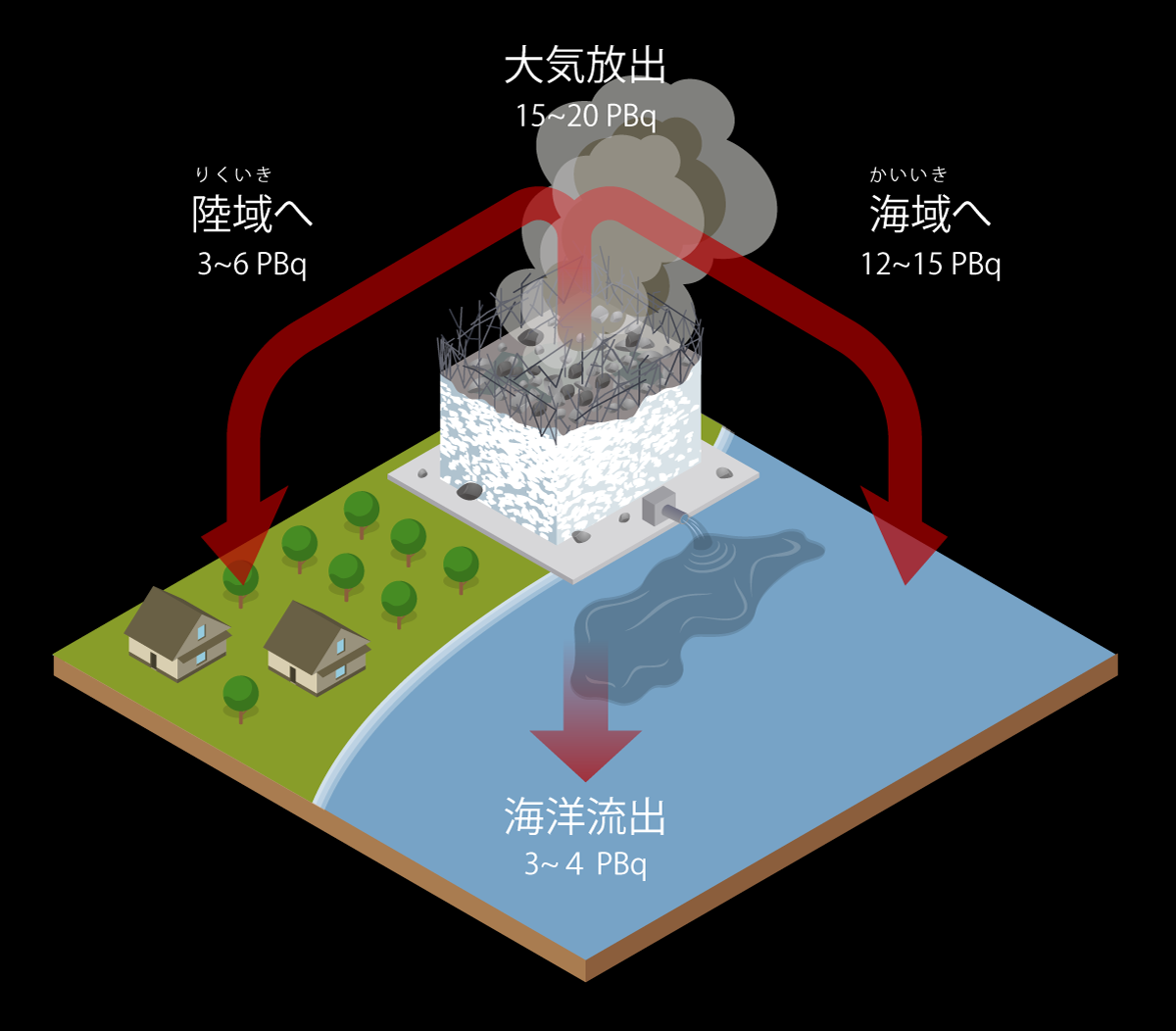

原子炉から放出された放射性物質

事故直後に最も大量に放出されたのは放射性キセノン(133Xe)でしたが、不活性ガスであるため、被ばくの影響は他のものに比べて無視できるとされています。

一方、放射性ヨウ素(131I, 133I)はガス状、あるいは粒子状になって飛散し、呼吸によって体内に取りこまれたあと甲状腺内部被ばくを発生させます。放射性テルル(132Te)も崩壊後は放射性ヨウ素(132I) となり、甲状腺に影響を及ぼします。

放射性セシウムは半減期が長く(134Csは2.1年、137Csは30年)、長期にわたり環境を汚染します。

(出典 「放射性物質放出量データの一部誤りについて」2011年10月20日、原子力安全・保安院)

放射性プルームの動き

大気汚染のもとになる空気中の微粒子をモニタリングするため、首都圏を中心に全国400か所に大気汚染常時監視測定局が設けられています。そこでは原発事故時も1時間ごとの微粒子サンプリングが行われていました。そのデータを分析することで、空気中の放射性セシウム濃度の時間変化を求め、少なくとも9つのプルームが発生していたことなどが解明されてきています。

(出典 Nakajima et al., Progress in Earth and Planetary Science, 2017, 4:2、 Oura et al., J. Nucl. Radiochem. Sci., Vol. 15, No.2, 2015)

放射性プルームのかたちで風に乗って飛散した放射性物質によって、陸と海が広範囲に汚染されました。

原子炉から放出された放射性物質のうち地上に降り注いだのは全体の2割ほど。およそ8割が、大気経由で、あるいは汚染水の格好で直接海洋へ放出されました。

陸域ではプルーム通過時の降水により、高い濃度で汚染されたホットスポットがいくつもつくられました。

海域に8割もの放射性物質が流れて行ったのは、西から東へ吹く偏西風のためでした。

陸域の汚染実態

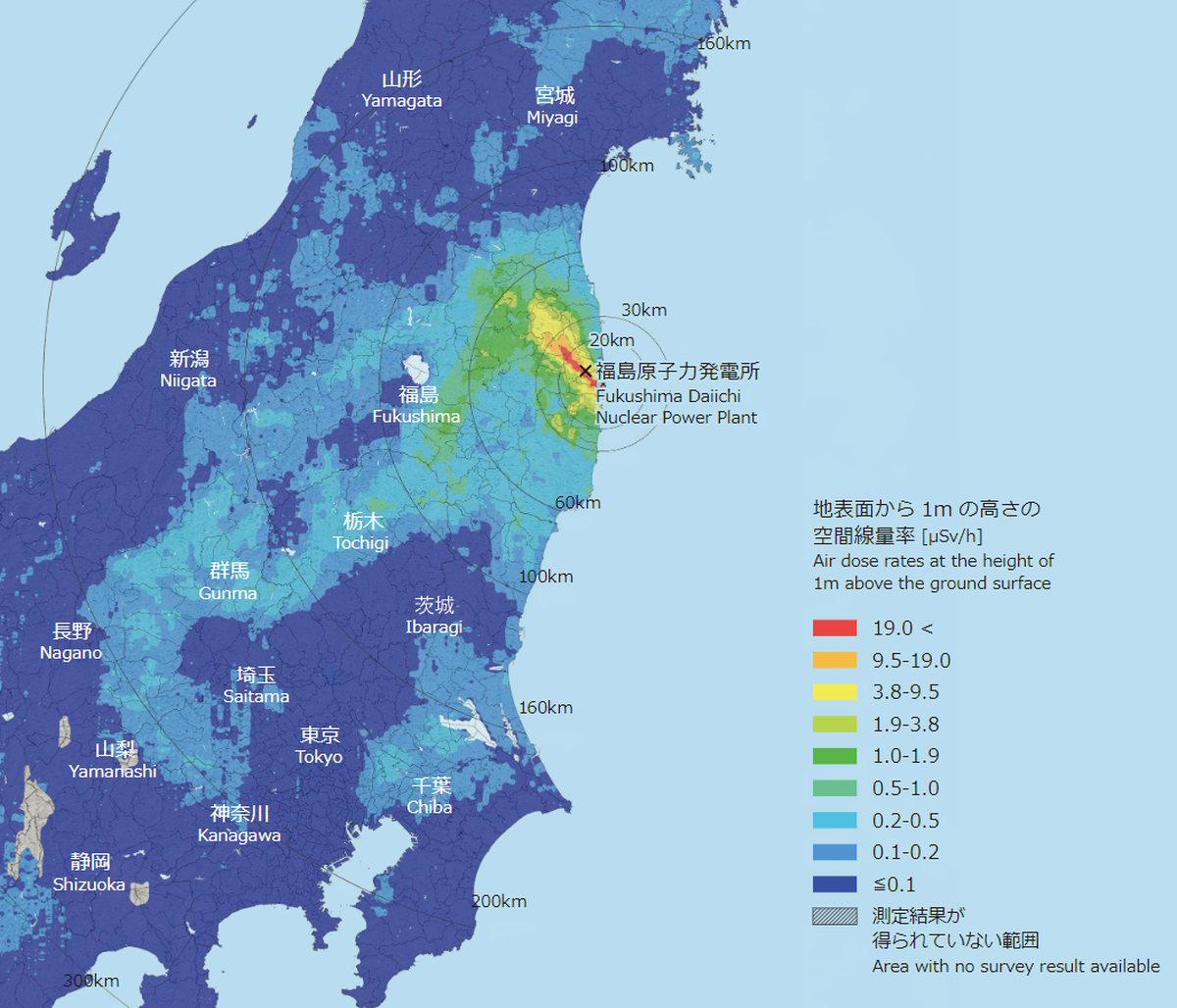

事故後、さまざまな方法で、陸域の放射能汚染状況の観測が進められています。長期にわたり最も問題となる半減期30年のセシウム137は、その大部分が土壌に強く吸着して動きませんが、徐々に土壌中の下方へ移動しているため、予想よりも早く空間線量が下がってきています。

航空機によって地上からのガンマ線を測定し、地上1mでの空間線量率(マイクロシーベルト毎時)を推定したもの(出典:放射線量等分布マップ拡大サイト/地理院地図)

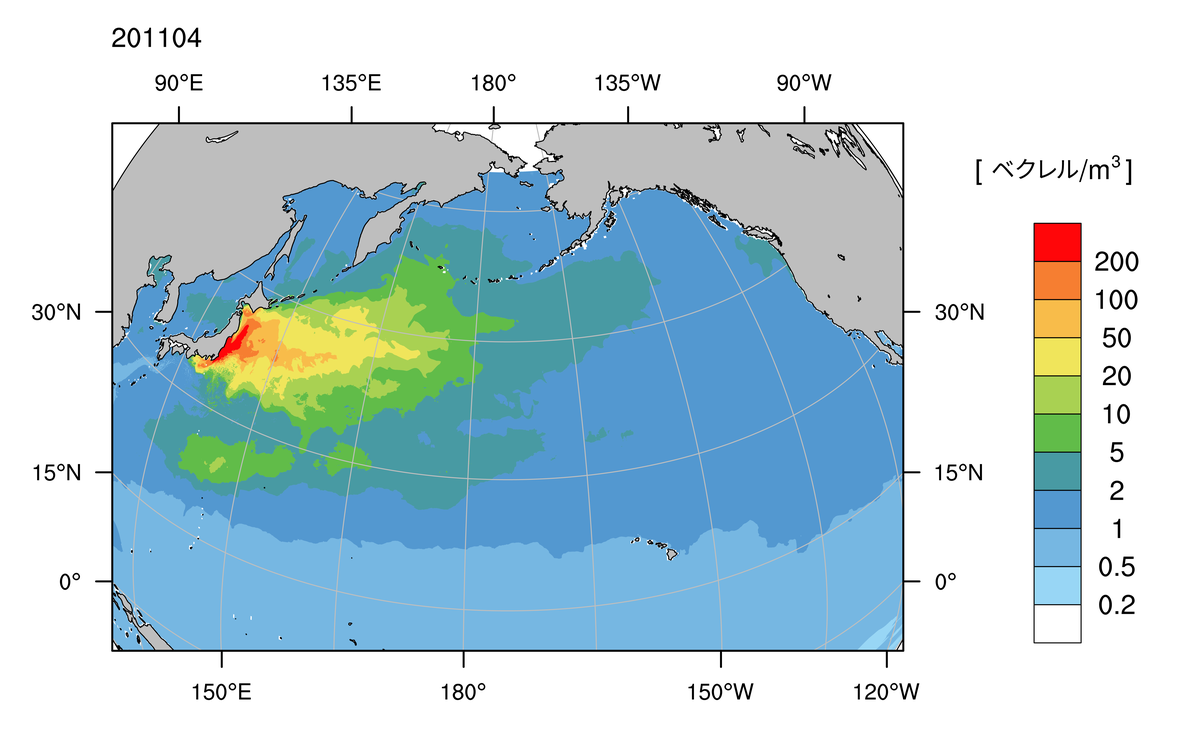

海域の汚染実態

1950~1970年ごろ盛んにおこなわれていた大気中での核実験により、海洋には福島原発事故前から放射能が存在していましたが、事故によって北太平洋全体で放射能量が25%ほど増加したと見積もられています。

福島原発由来の放射性物質は、海流に乗って徐々に東へ運ばれたり、深いところへ沈みこみながら、時間とともに拡散して薄くなってきていることもわかっています。

(出典:Tsubono et al. ,2016, Deep-Sea Research I, 115, 10-21)

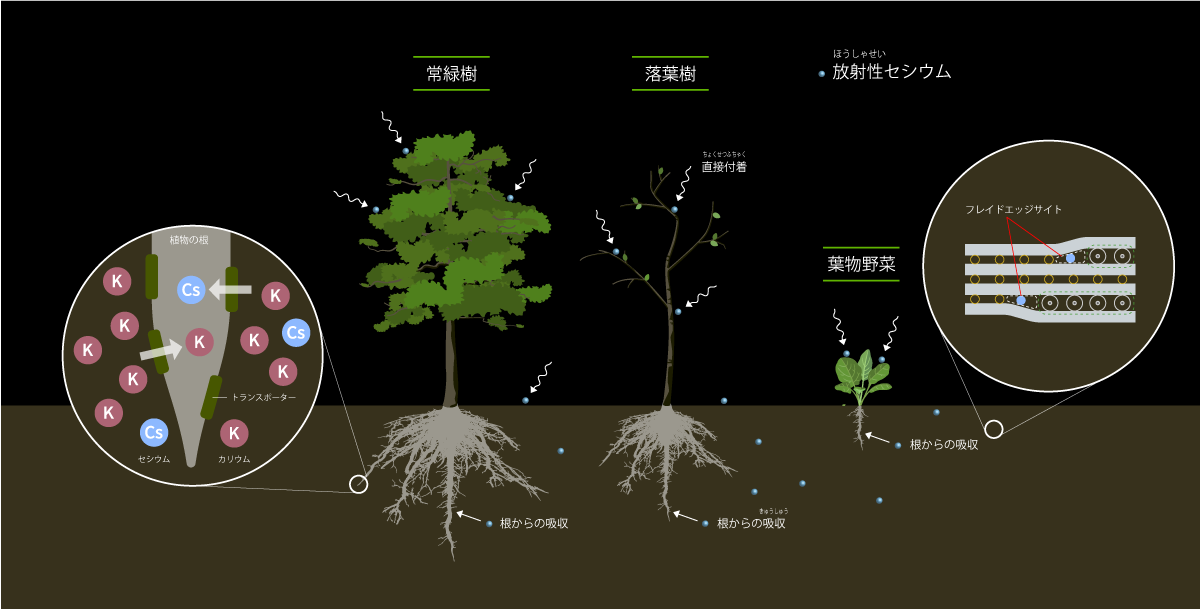

原発事故直後に収穫された一部の野菜や原乳、また事故後に作付けしてつくられた米からも、基準を超える量の放射性物質が検出される事態となりました。

田畑に落下した放射性物質は、植物に直接付着したり、土壌表面に落下したあと、根を通じて植物体内に吸収されたりしました。農業を復興させるため、環境中に大量に残された放射性セシウムが、どのように根から吸収されるのか、また土壌中ではどのような状態で存在しているのかが究明されました。

根からの吸収のメカニズム

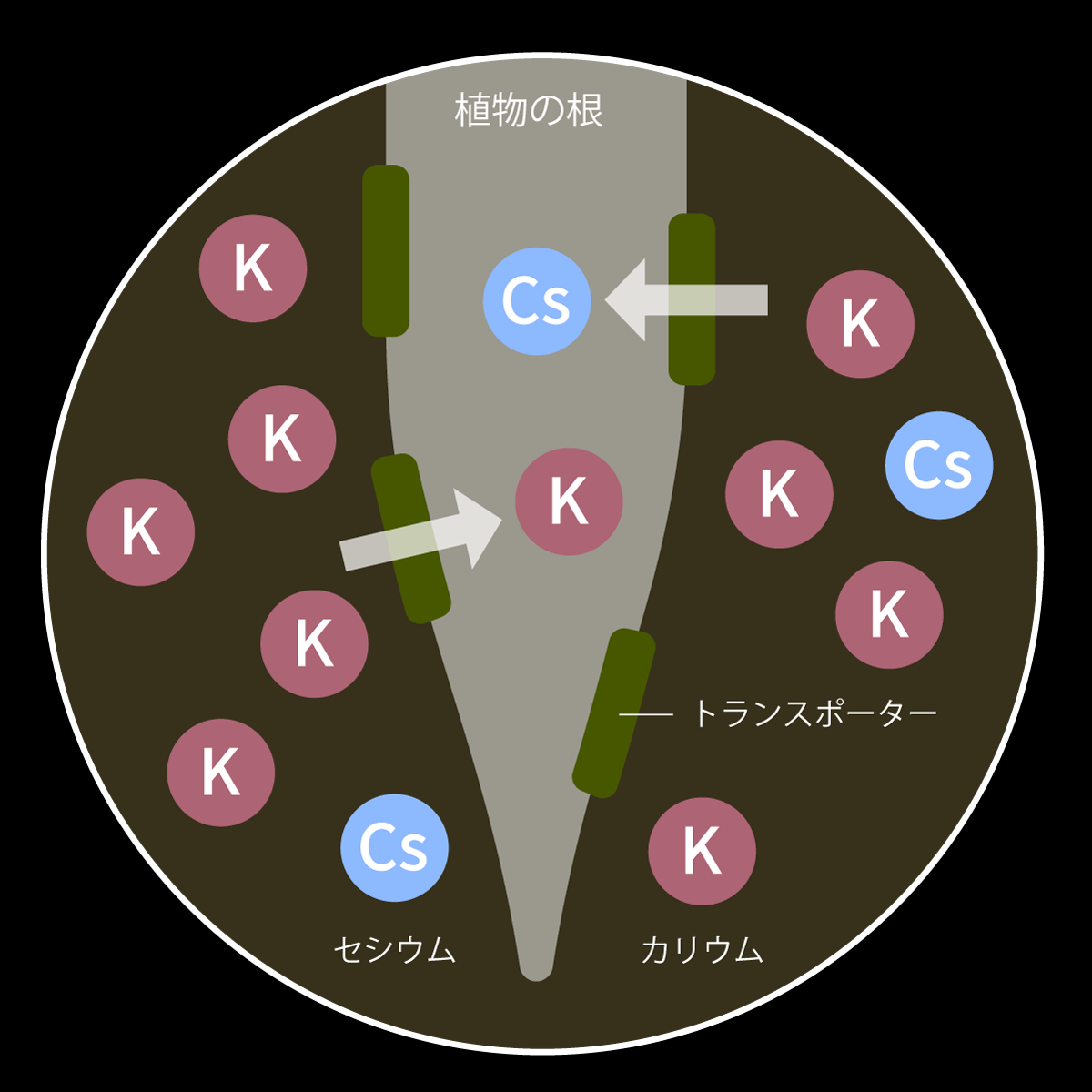

カリウムは植物の生存や成長に欠かせない元素のひとつです。水に溶けた土壌中のカリウムは、根にあるトランスポーターを通じて植物体内に吸収されます。カリウムと化学的に似た性質を持つセシウムもまた、カリウムのトランスポーターから吸収され、植物体内に移動します。

(出典 塚田ら2011、日本土壌肥料学会誌., 82, 5, 408-418)

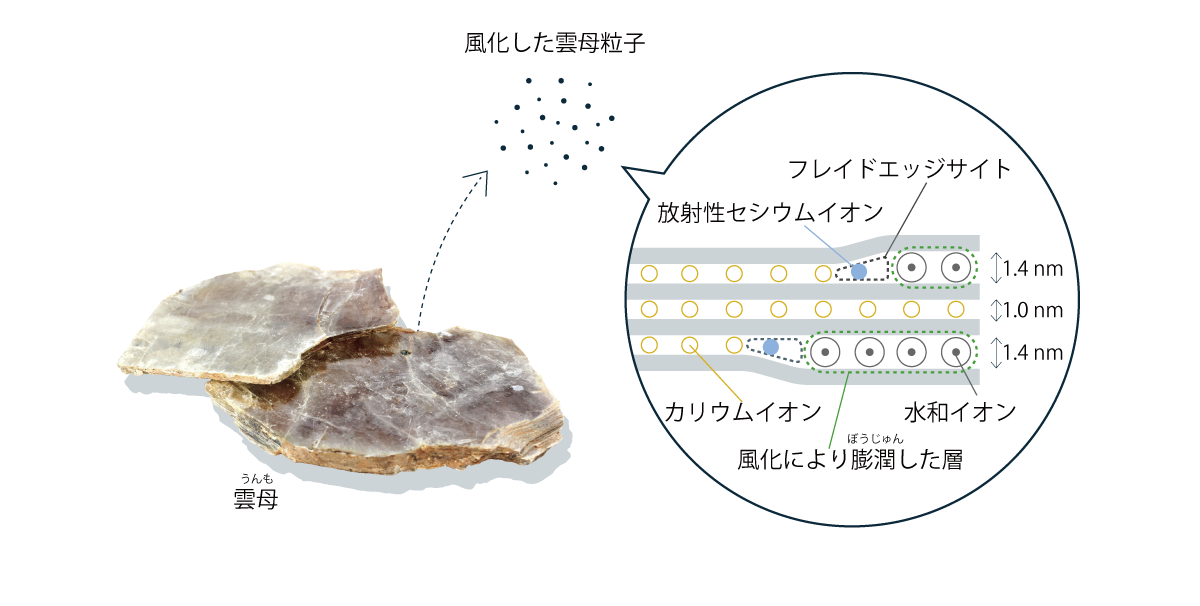

土壌粒子への吸着のメカニズム

半減期の短い放射性物質が姿を消す中で、半減期約30年のセシウム137の大半は残り続けています。その後の調査で、地表に降り積もった放射性セシウムの多くは、土壌粒子と強く結びついて動かない状態となっており、水に溶けて吸収されるものの割合は少ないことがわかりました。

(出典 塚田ら2011, 日本土壌肥料学会誌., 82, 5, 408-418; 山口ら2012, 農業環境技術研究所報告., 31, 75-129より作成)

汚染経路に合わせた対策により、農作物の放射能汚染を低減し、農業の再開が実現しています。

果樹などの樹木表面に直接沈着した場合には、樹木表面を高圧洗浄したり、樹皮をはいだりすることで放射性物質の除去が行われました。根からの吸収については、いくつかの方法で土壌中の放射性物質の量を減らしたり、放射性セシウムと競合して吸収されるカリウムを施肥するといった対策がとられています。

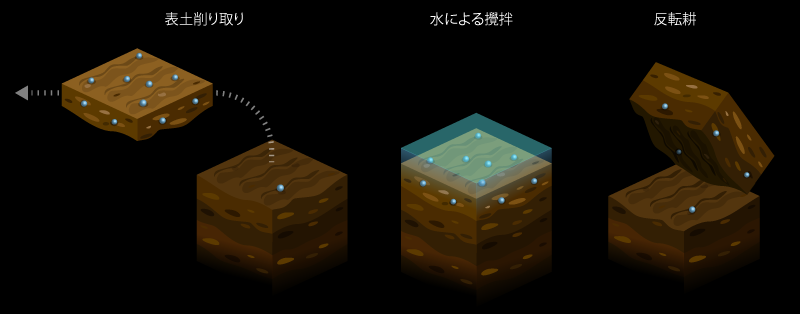

土壌中の放射性物質の除去対策

田畑に降下した直後の放射性セシウムは、土壌表面に多く存在しています。植物の根は土壌表面近くに張りますが、そこに放射性セシウムが多く存在すると吸収されやすくなります。そこで、根が届く範囲の土壌から放射性セシウムを取り除く対策が取られました。

カリウム施肥による吸収抑制対策

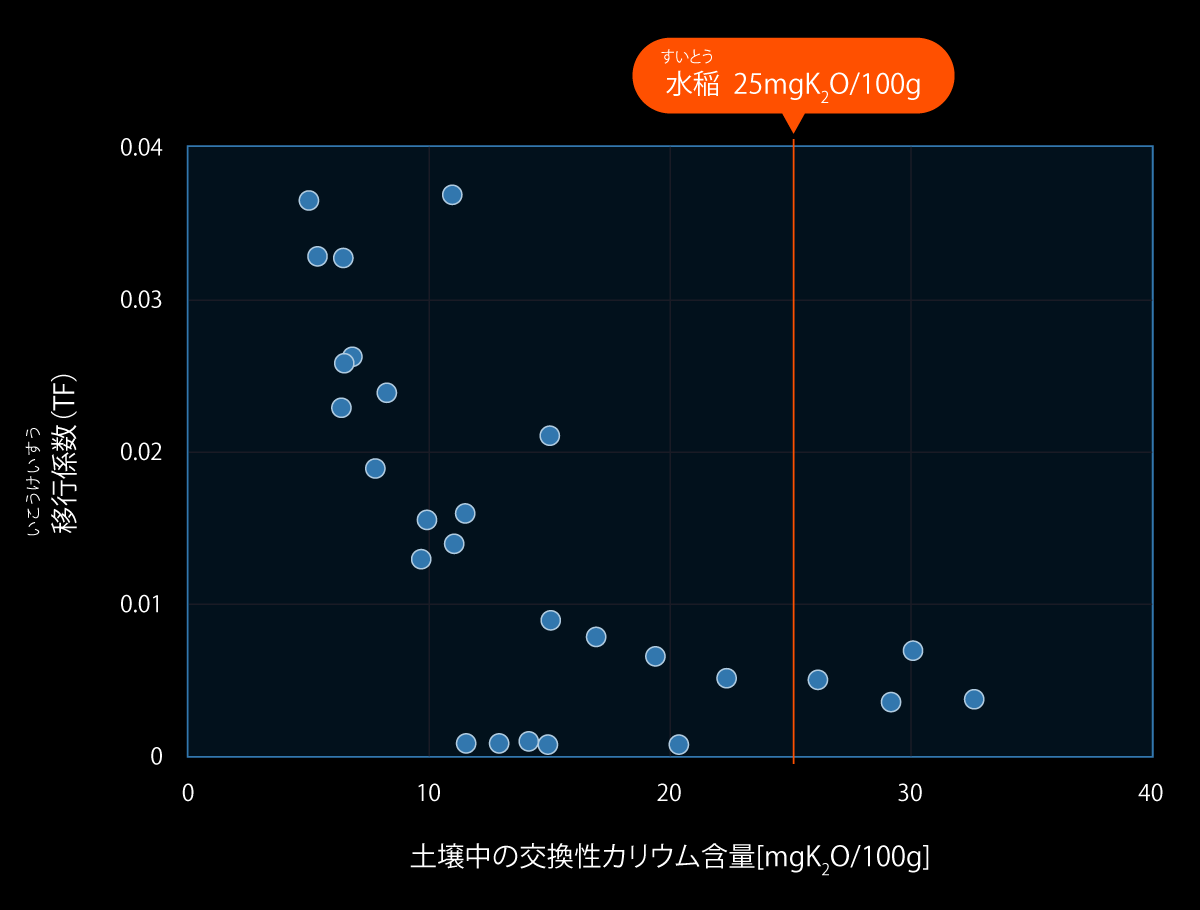

土壌中にカリウムが豊富にある環境では、根のトランスポーターはセシウムをあまり取りこまなくなることがわかっています。そこで田畑にカリウム肥料を入れることで、土壌から作物への放射性セシウムの移行を抑えることができます。

移行を十分に抑えるために必要な土壌中カリウム濃度は、さまざまな条件によって異なっているため、作物ごとにカリウムの必要量が研究されています。

稲の場合、土壌中の酸化カリウム濃度を25mg/100g以上にすれば、放射性セシウムの吸収割合を十分低く抑えられることがわかった

(出典 Kato et al., 2015, Soil. Sci. Plant. Nut., 61, 179-190)

海洋に流れ出した放射性物質によって、水産物の放射能汚染が生じました。

海洋生物は海水を体内に取りこみ、水に溶けこんださまざまな物質を利用して生きていますが、その過程で放射性物質も体内に入りこんできます。また食物連鎖を通じても、放射性物質が生物から生物へ受け渡されています。

事故後、さまざまな海洋生物の放射能汚染が調べられましたが、それぞれの生物の暮らしている場所や生態の違いによって、汚染の度合いも、その後の汚染度の下がる速度も、大きく異なることがわかりました。そこで、魚種ごとに出荷制限の設定と解除が行われました。

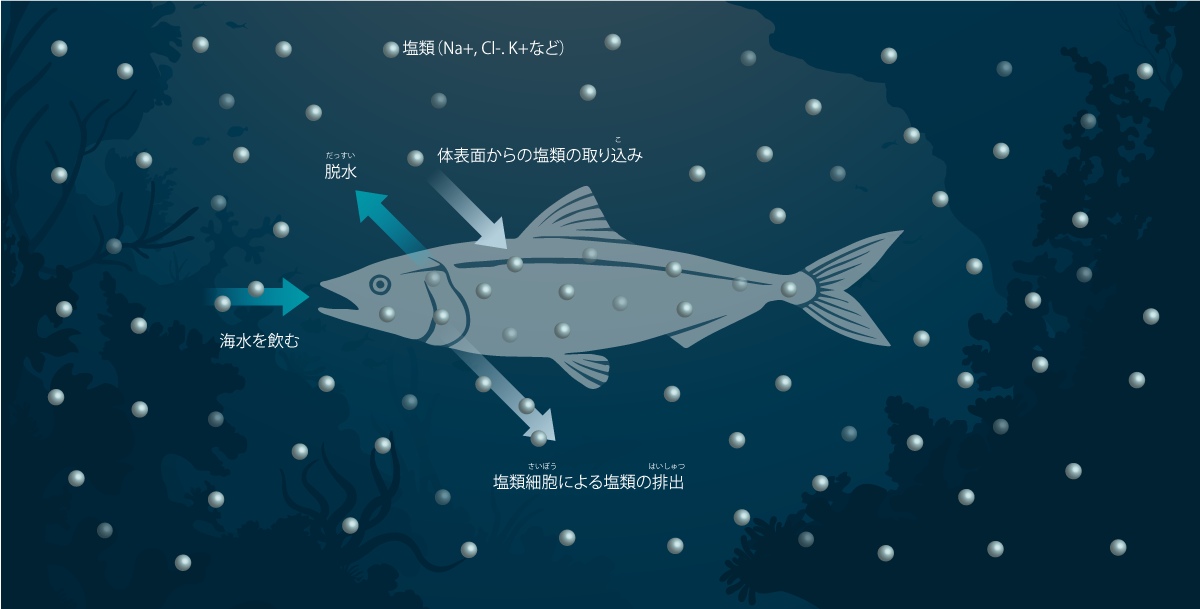

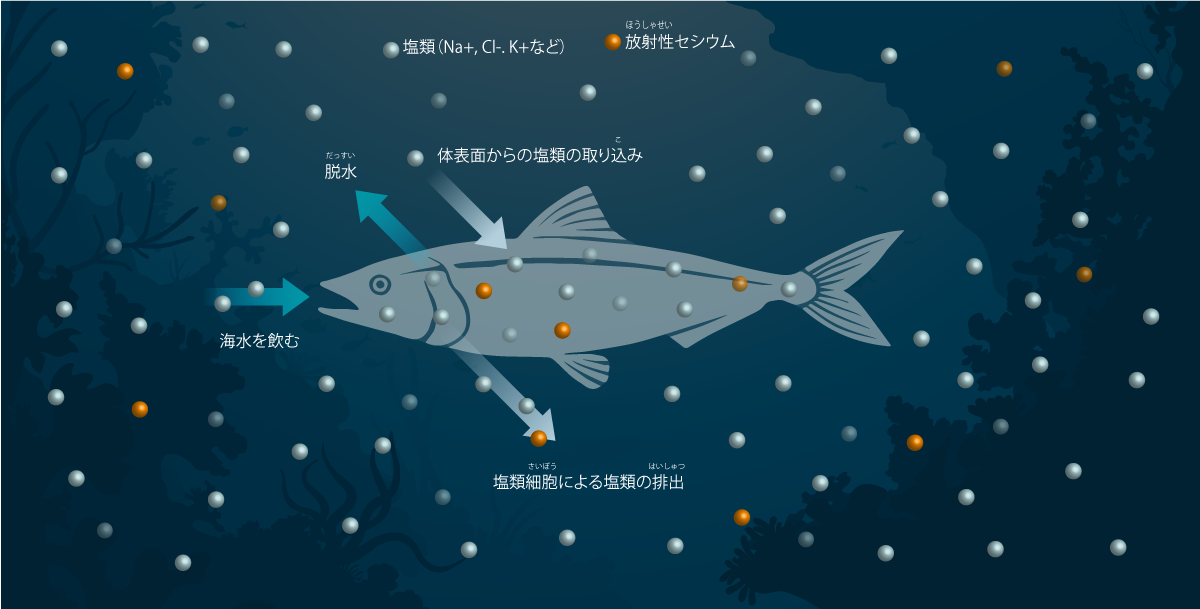

海水魚の汚染メカニズム

海水魚は、カリウムなどの海水中の塩類を体内に取りこんで利用したり、排出したりします。

カリウムに化学的に似ているセシウムが海水中に存在する場合、カリウムと同じしくみで体内に取りこまれたり、排出されたりします。

体内でのセシウム濃度は海水中の濃度に比例するので、海水の汚染がなくなっていけば、体内の濃度も低下していきます。

(出典 金子豊二, 2015, Bull. Sea Water Sci., Jpn., 69, 238より作成)

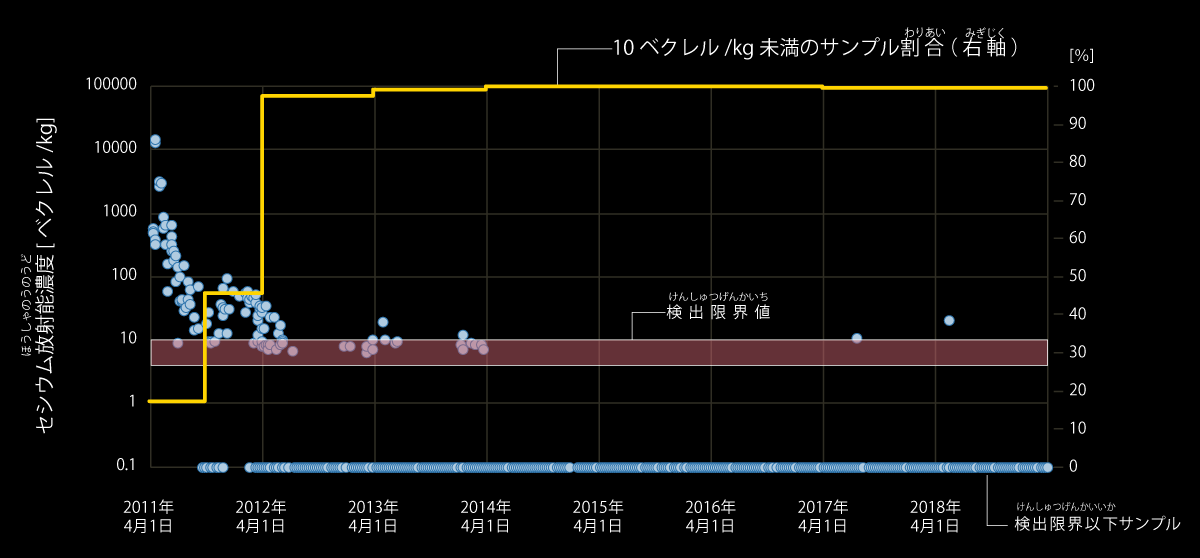

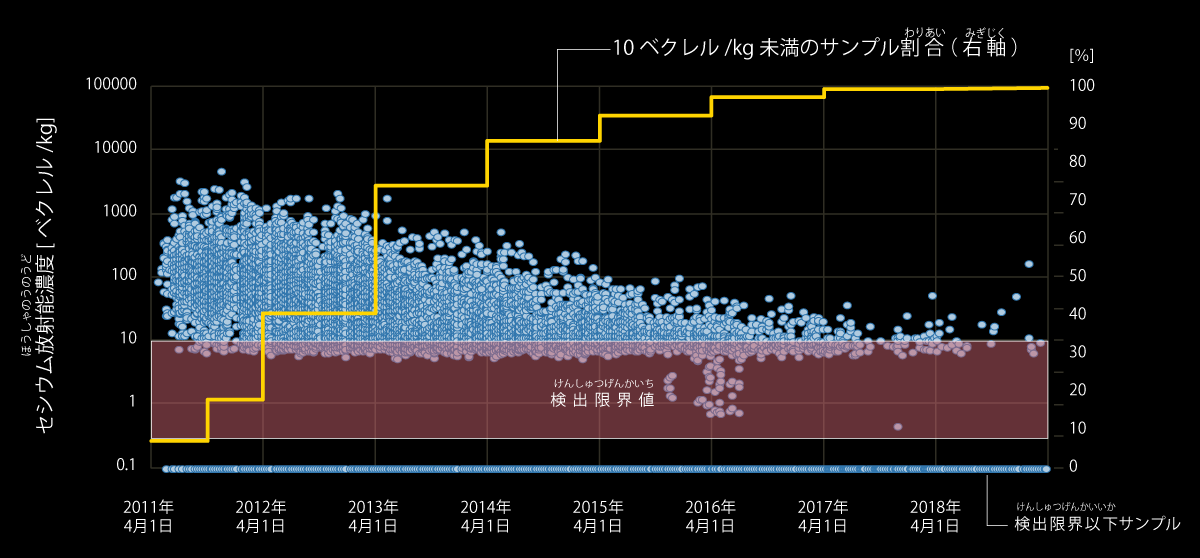

海水魚の放射能汚染の経年変化

原発事故以来、福島県周辺における魚の放射能汚染の状況調査が続けられています。

事故直後から高濃度に汚染された魚種が多く見つかり、出荷制限の措置がとられましたが、時間とともに汚染度は低下していきました。その下がり方は魚種によって異なっています。同じ海水魚でも海水表面近くで生活する浮魚のほうが、海底近くで生活する底魚よりも、放射性セシウム濃度が速く低下する傾向を示しました。

2020年2月25日までに海水魚についてはすべての魚種の出荷制限が解除されました。しかし、福島県の漁業はまだ本格的な水揚げ規模とはなっていません。

イカナゴ、シラス、イシカワシラウオなど

(出典 「水産物の放射性物質調査結果」水産庁ウェブサイトより作成)

ヒラメ、アイナメ、ババガレイなど

(出典 「水産物の放射性物質調査結果」水産庁ウェブサイトより作成)

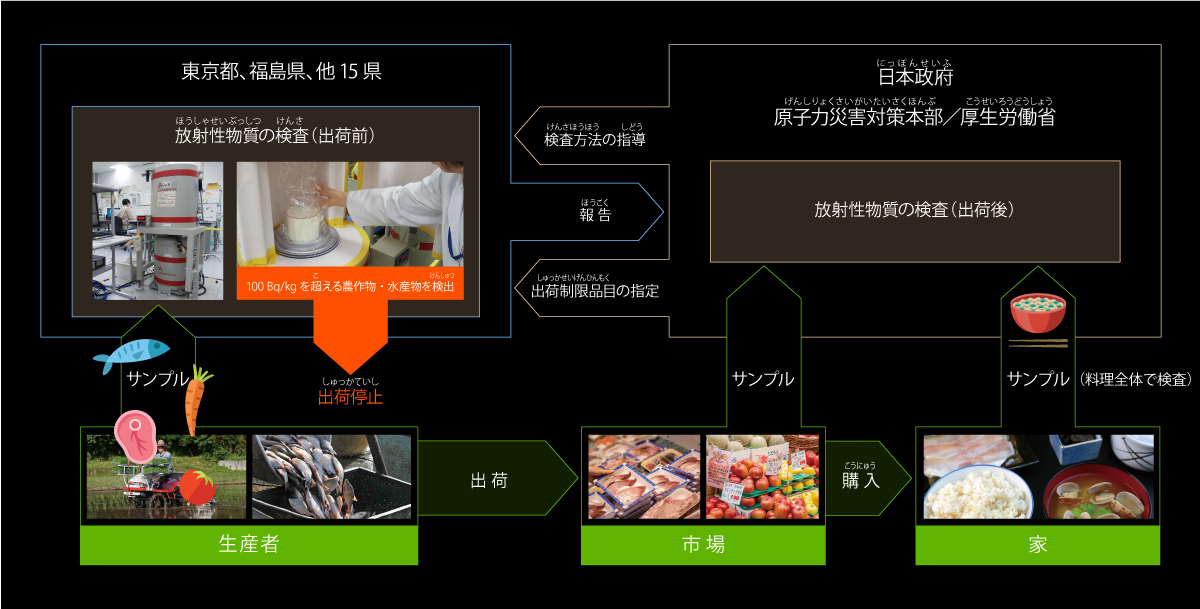

生産現場での対策に加えて、放射能で汚染された食品が食卓にのぼらないようにするための検査体制が整えられました。

放射性物質が土壌から農作物に移行するメカニズムの解明と、汚染を防ぐ対策の実施が行われてきました。その結果、栽培管理ができる農作物については、基準値を超えるサンプルは検出されなくなっています。水産物に関しても、海や河川の放射能濃度の低下にともない、放射能汚染は解消されてきています。その状況を常に把握するために、事故直後から検査体制が整備され、継続的に検査が行われています。

食品の汚染状況をモニタリングするしくみ

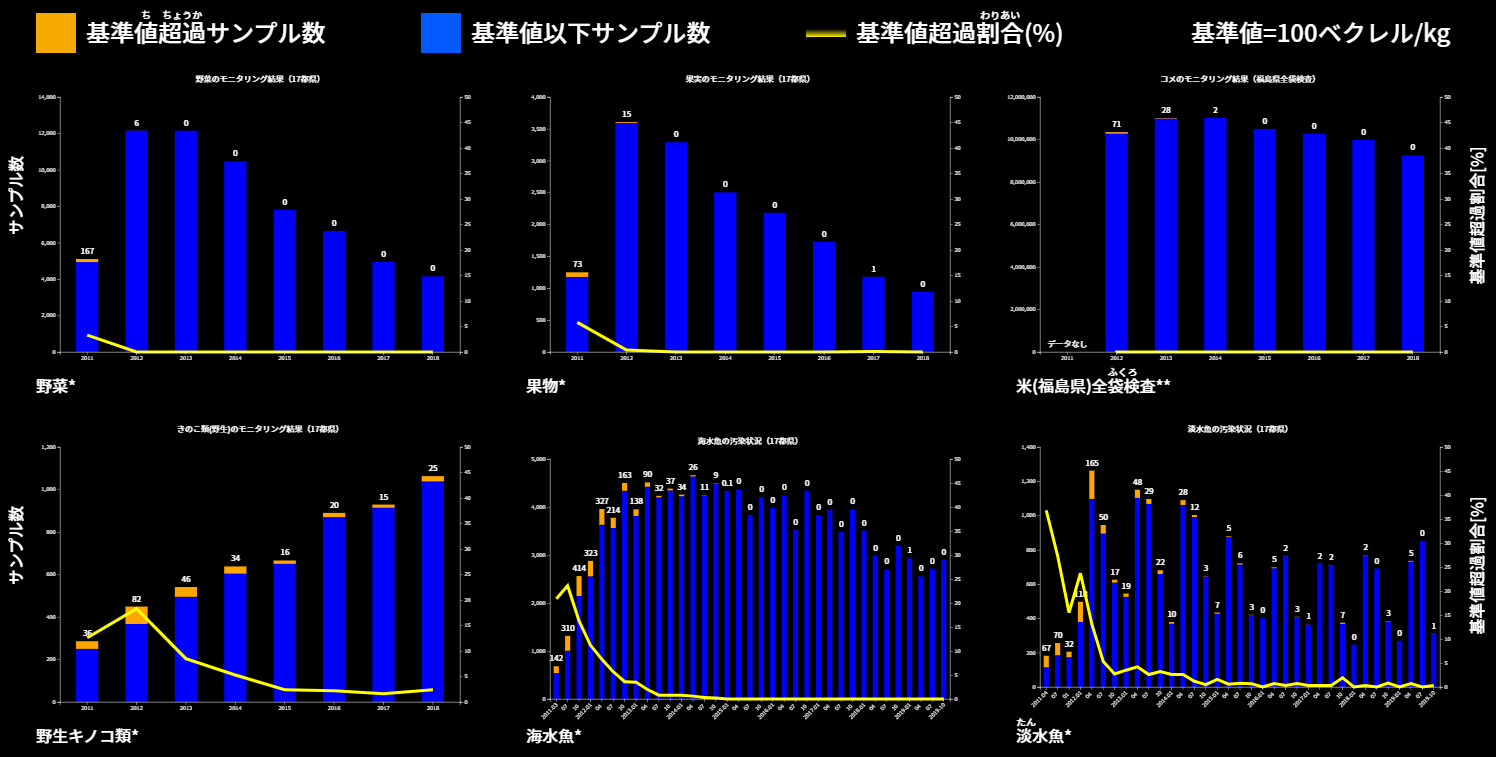

17都県での農水産物放射能汚染検査結果

原子力災害対策本部により指定された検査対象自治体(17都県)では、農水産物の抜き取り検査が続けられています。

福島県産の米については特に、全出荷品を対象とする全袋検査が行われています。

野菜・果物・米など栽培過程での管理が可能なものは、早期に汚染が抑えられました。

出典

*「食品中の放射性物質の検査結果(年度別、品目等別、都県別の解析結果)」農林水産省ウェブサイトより作成

**「放射性物質検査情報」ふくしまの恵み安全対策協議会ウェブサイトより作成

原発事故は被災者の体や心の健康にさまざまな影響をもたらしました。

避難指示が出されても、すぐに避難行動に移れる人ばかりではありませんでした。バスで長時間の避難行動の最中に亡くなった方、避難所や仮設住宅など不十分な住環境の中で健康状態が悪化して亡くなった方、さらに自殺による死亡など、原発事故は事故後も長期にわたって被災者を苦しめています。被災者の健康における「被害」の種類やそのしくみを明らかにし、次に備えるための調査研究も行われています。

心の健康に与える影響

福島県民を対象に、精神的健康度についての調査*が継続的に行われています。精神的なサポートを必要とする人の割合は2011年度をピークに低下してきていますが、被災していない人たちの全国平均と比較すると、依然として高い値を示しています。

*一般住民を対象としたK6と呼ばれる調査方法。心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を示す指標として広く利用されている

(出典 県民健康調査「これまでのこころの健康度・生活習慣に関する調査の結果」放射線医学県民健康管理センターウェブサイト より作成)

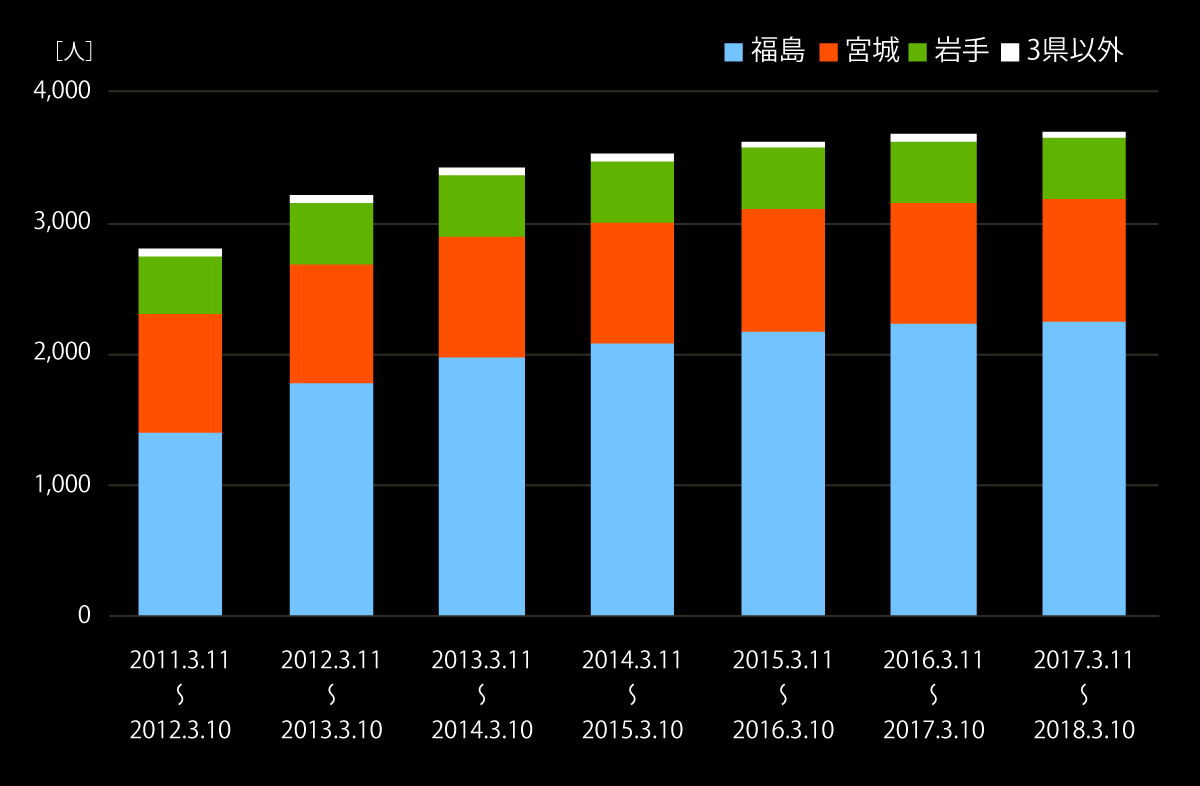

震災関連死

東日本大震災による負傷が悪化したり、避難生活が疾病の発症や悪化を招くことで多くの人が亡くなっています(震災関連死)。他県と比較すると、震災から1年を経過した後も福島県では死者が大きく増え続けました。特に高齢者の場合、原発事故の影響による避難生活の長期化から「生きているうちに故郷に帰れないかもしれない」という強い不安も影響していることが考えられています。

(出典 「震災関連死の死者数等について」復興庁ウェブサイトより作成)

原発の安全は最悪の事態を想定した備えによって守られてきましたが、福島原発事故ではその想定を上回る事態の発生によって甚大な被害がもたらされました。

国は事故後、新たな想定と備えによって安全性を高めた新規制基準を定めました。

新規制基準のポイント

1. 事故の原因となりうる自然災害の想定規模を大きくし、安全設計を強化。

2. これまで事業者の自主的な取り組みであった、重大事故(シビアアクシデント)対策を義務化。

3. 最新の技術的な知見が更新されるたびに、すべての原発にその知見を反映させることを義務化(バックフィット)。

原子力災害対策指針のポイント

4. 防災対策を整備すべき地域を原発から30㎞圏内にまで拡大。緊急時における避難指示の発令判断は、SPEEDIによる放射性物質の拡散予測情報ではなく、放射線量の実測値にもとづいて行う。

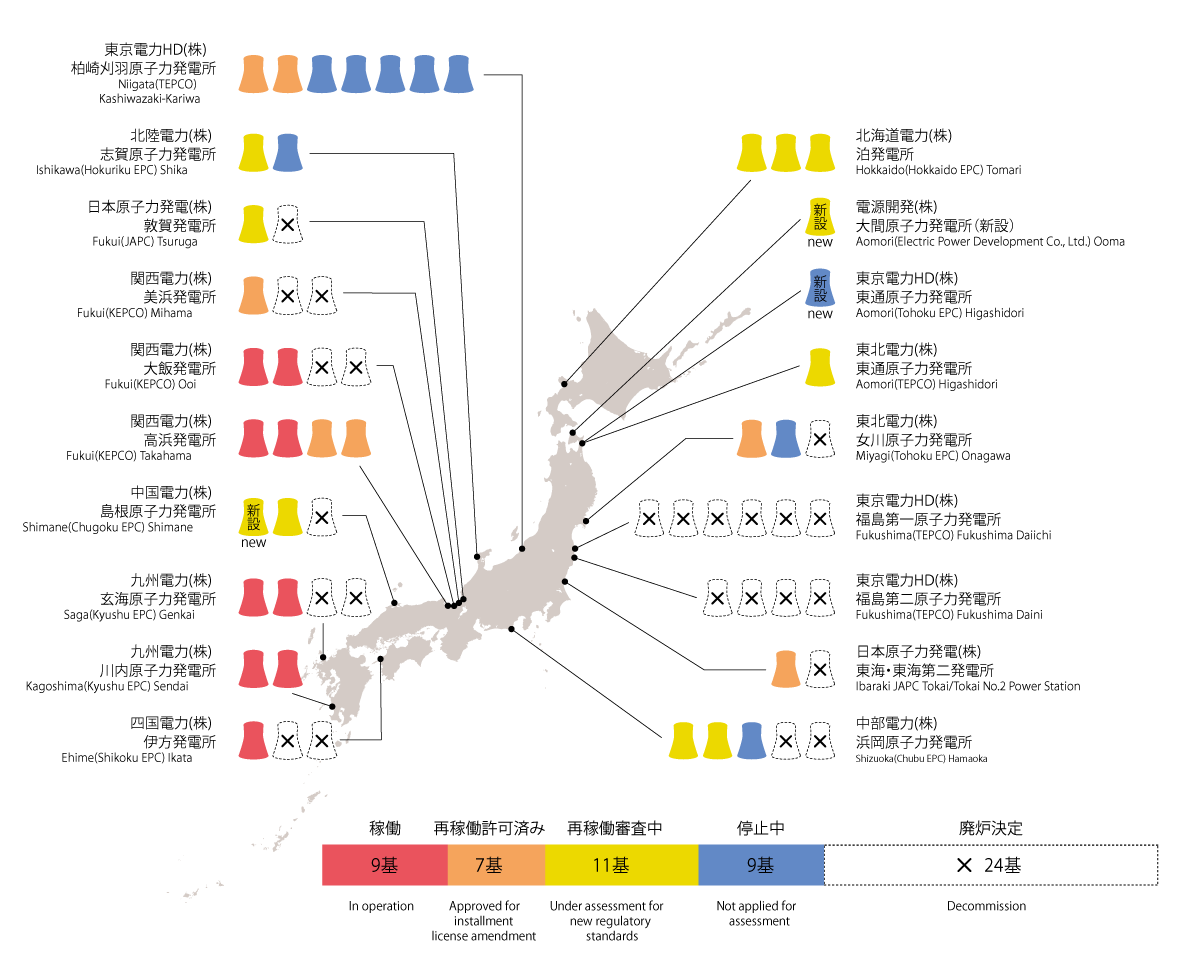

全国の原発の現状

福島原発事故の後、日本のエネルギー源について国民的な議論となりました。2015年、政府は原子力エネルギーを日本の基幹電源の一つと位置づけ、2030年には総発電量の20-22%をまかなうとする計画を決めました。

新しい原子力規制では、施設の寿命を40年(最長で60年まで延長可)と規定。必要な安全対策工事などを行ったうえで、原子力規制委員会による適合審査を通過した原発の再稼働が順次進んでいます。

(出典 「日本の原子力発電所の状況」資源エネルギー庁ウェブページをもとに改変)

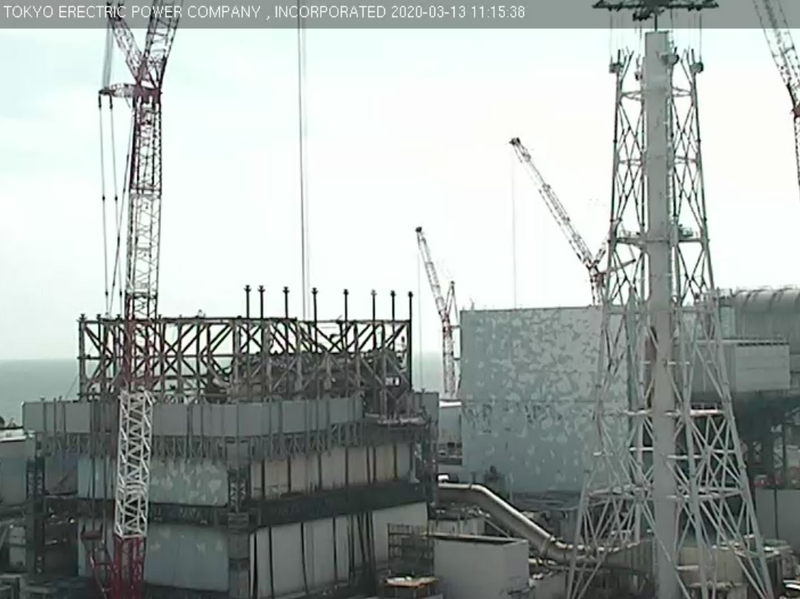

福島第一原子力発電所の廃炉作業

溶融した核燃料が原子炉格納容器の底のほうに固まっていると推測されています。その放射性物質をとり除く廃炉作業が進められています。

廃炉作業全体で30年~40年の時間がかかり、完了予定は2041年~2051年。今後の作業でどれだけの困難があるのか、完了までの道のりは不確実です。

(ライブカメラによる画像 2020年3月13日)出典:東京電力ホールディングス