研究エリア公開ミーティングvol.4議事録

研究エリア公開ミーティング vol.4

会議でタイミングが被らないように発言したり、あるいは大勢の人がすれ違う交差点で向こうから来る人との間合いを図りながら誰ともぶつからずに歩いたり……私たちは日々、周りの状況に合わせてさまざまな判断をしながら行動しています。つまり、さまざまな意味で“空気を読んで”暮らしていると言えるかもしれません。しかし時にそれがうまくいかなくて嫌な気持ちになったり、過剰に“空気を読むこと”を求められてモヤモヤしたりしていませんか?

そんな“空気を読むこと”を、科学の視点からひも解いていくとどんなことが見えてくるでしょうか? このテーマについて、人間の無意識を研究する心理学者・渡邊克巳氏と、コンピュータで周囲の環境を理解し状況を判断しながら動く自律移動ロボットの研究者・佐々木洋子氏とともに考える視聴者参加型ミーティングを開催します。

未来館内にある「研究エリア」には、最先端の科学技術研究を進めるさまざまなプロジェクトが在籍しています。「研究エリア公開ミーティング」は、このプロジェクトの研究者たちとみなさんとが意見を交わす場です。4回目となる今回は、研究エリアに所属する渡邊氏と佐々木氏をお呼びします。

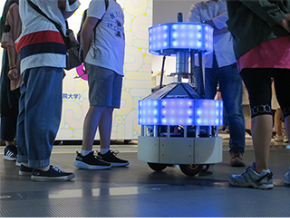

“空気を読む”とき、私たちはどんな情報を意識的・無意識的に得ながら自分の行動を決めているのでしょうか? また、佐々木氏が研究している、人混みの中をぶつからずに移動できる自律移動ロボットは、どのように周りの人の動きを予測しながら“空気を読んで”いるのでしょうか?無意識に卒なくこなしている場合もある一方で、なかなか厄介なことも多い“空気を読むこと”について、ロボットの技術をヒントにともに考えてみましょう。研究者とみなさんで意見を交わしながら新たな研究の芽を見出すミーティングに、ぜひご参加ください!

1995年、東京大学文学部心理学科を卒業、大学院を経て2001年、カリフォルニア工科大学計算科学—神経システム専攻博士課程修了。National Eye Institute, National Institutes of Healthなどを経て2006年、東京大学先端科学技術研究センター認知科学分野助教授、2015年より現職を務める。知覚―感覚間統合過程がどのように人間の行動を変化させるかについて研究を続ける。現在は、主観や無意識が人間の潜在的能力にどのような影響を与えるかについても研究活動を行っている。

人の身近で自律的に動作するロボットの実現に向けて研究中。街中や生活空間での人の動きや場所の使われ方など、どんな情報から何を学習するとロボットは自律動作できるのか? 現在は、混雑した場所で自在に動ける自律移動ロボットの開発を手掛けている。

未来館に併設されている「研究エリア」には、最先端の研究を進める12のプロジェクトが常駐しています。一般の人々が研究に参画する場として今後さらなる展開を考えています。一緒に未来の研究をつくっていきましょう!

日本科学未来館 研究エリアについて