展示概要

記念すべき第1期ビジョナリーラボでは、一般の15~26歳の若者をビジョナリーとして迎え、彼らのビジョンとアイデアを展示しました。

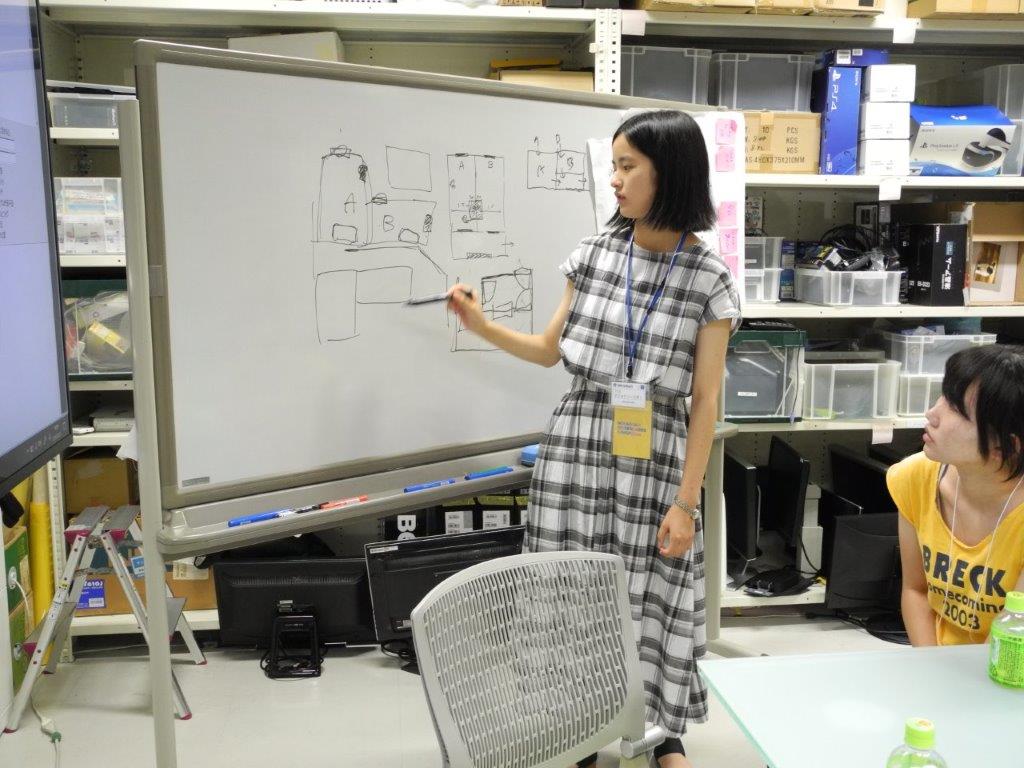

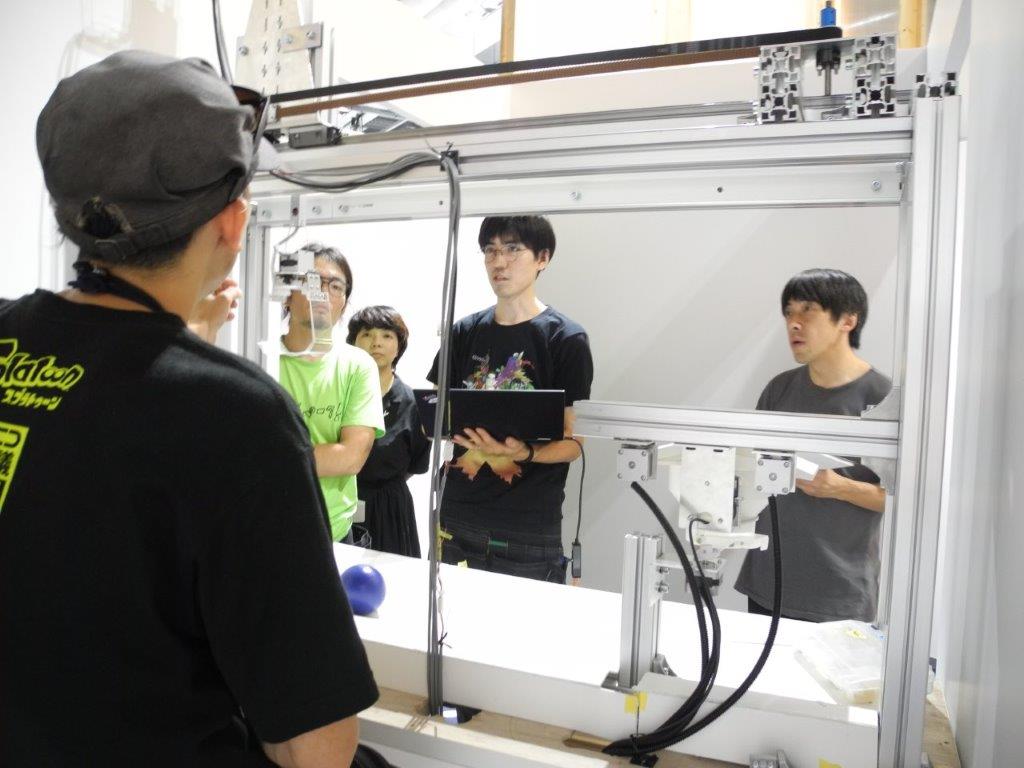

事前に行われたアイデアワークショップでは、全国から集まった参加者が、未来のコミュニケーションやテクノロジーについて議論し、発表を行いました。そこで優秀賞を受賞した3チームが、研究者・クリエイターからの助言を受けながら、クリエイターと一緒にアイデアを形にしました。その成果を展示するとともに、来館者自身もビジョンを描くためのヒントを紹介しています。

展示構成

STEP1 2030年をさぐる

2030年、そのとき社会はどんなふうに変わっていてほしいですか?ビジョンを描くとき、まずは現在を理解することが一つのヒントになります。ここでは未来を見通す手がかりになりそうな最先端のデータや事例を7つ紹介しています。

- 1. 「当たり前って、何ですか?」

テーマ:価値観の違い - 2. 「仕事もしたいけど、母でもありたい!」

テーマ:女性の労働 - 3. 「いいね!ほしい病なんです」

テーマ:承認欲求・SNS利用 - 4. 「彼氏と彼氏、ダメですか?」

テーマ:同性愛・同性婚 - 5. 「また天引きかよ~」

テーマ:高齢化社会・政治参加 - 6. 「田舎でも今の仕事、できますか?」

テーマ:地方の過疎化・テレワーク - 7. 「おばあちゃんでも、自分らしく」

テーマ:高齢者のQOL

STEP2 コミュニケーションをさぐる

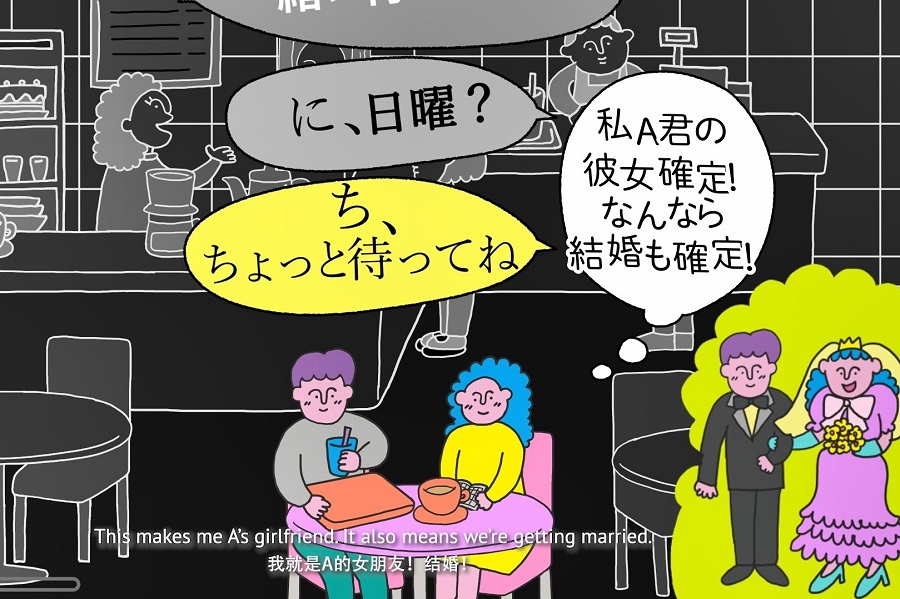

ビジョンのテーマは「2030年のコミュニケーション」。ここでは、あらためて「人と人の間で起こるコミュニケーション」を振り返ります。科学技術の発展により電話、メール、SNSなどのコミュニケーションメディアは大きく変わり続けています。それにより私たちのコミュニケーションスタイルはどのような影響を受けたのか考えます。

STEP3 ビジョンをさぐる

2019年3月に開催した「未来館ビジョナリーキャンプ」。このワークショップで優秀賞を受賞したビジョナリーたちは、6ヶ月間でビジョンを目に見えるかたちへとつくりあげました。科学の知見を提供する研究者と、ビジョナリーと共にビジョンを具現化するクリエイターたち。彼らをメンターとして3チームが挑戦し、成果を展示しました。

1. チーム家族 「MEDERU」

ビジョン:物理的距離を超えて家族のきずなを保つ

2. チーム葛藤 「Life Assistance Store」

ビジョン:テクノロジーを使うときに生まれる葛藤を大事にする

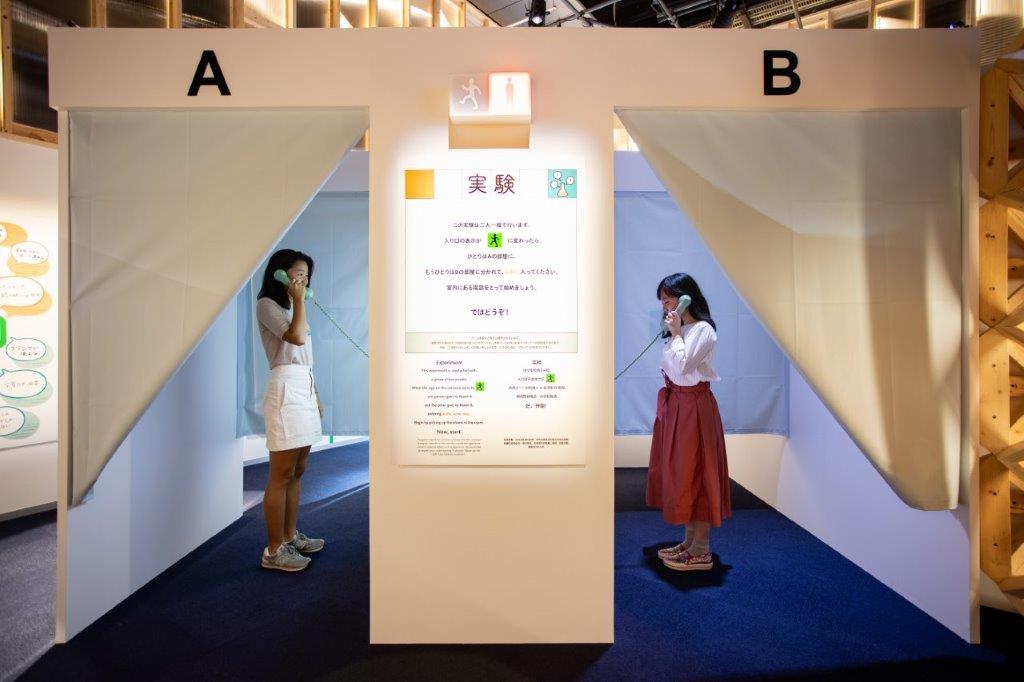

3. チームパー 「心ノ齟齬ノ実験室」

ビジョン:コミュニケーションの「不完全さ」を受け入れる

エピローグ ビジョナリーキャンプをあとにする前に…

同じテーマでも、描くビジョンは多種多様。ワークショップに参加した他のチームのビジョンを見てさらに考えを深めます。

最後に、「ビジョンにどう関わりたいのか」自分自身に問いかけてみましょう。そして、あなたの意見に最も近い「宣言テープ」を胸に貼って、ビジョナリーキャンプをあとにします。

プロジェクトの様子

基本情報

- タイトル

- ビジョナリーキャンプ

- 会期

- 2019年10月4日(金)〜 2021年2月1日(月)

- クレジット

-

【企画プロデュース】 宮原裕美(日本科学未来館)、遠藤治郎(日本科学未来館)

【立案】 小澤淳(日本科学未来館)

【協賛】 ブルームバーグL.P.

【展示制作】

<監修>「Step2.コミュニケーションをさぐる」

渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)

<出展者>「Step3.ビジョンをさぐる」

ビジョナリー:

池本次朗、柏木梨佐、北村尚、杉山萌音、高橋はるか、滝口小向葵、千代田彩華、永末茉莉絵、中林彩乃

<メンター>

クリエイター・展示制作:

齋藤達也(Abacus)

パーフェクトロン(クワクボリョウタ、山口レイコ)

松山真也 (siro)

研究者:

南澤孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)

山口真美(中央大学文学部)

渡邊克巳(早稲田大学理工学術院)

メンター協力:

金沢創 (日本女子大学人間社会学部)

都地裕樹 (中央大学研究開発機構)

楊嘉楽 (中央大学研究開発機構)

<企画・制作> 宮原裕美、眞木まどか、山川栞(日本科学未来館)

<空間設計・技術監理> 遠藤治郎、大橋永治(日本科学未来館)

<制作管理> 羽田野佳子(日本科学未来館)

<アートディレクション/グラフィックデザイン> Asyl

<イラストレーション> 磯本あかり(Redfish)

<映像> 今福薫、DENBAK-FANO DESIGN、Yasu Fujinami (YzFilms)

<製作施工> つむら工芸、コスモスファクトリー

<技術施工> サイエンティフィックつくば

<ウェブサイト> COLSIS

【ワークショップ】

<企画・制作>宮原裕美、遠藤治郎、入川暁之、河野美月、長田純佳(日本科学未来館)

<企画アドバイス>塩瀬隆之(京都大学総合博物館)

<プロモーション> MU inc.

<ウェブサイト> version zero dot nine

<記録写真> 西田香織

<ワークショップ参加者>

飯沼愛菜、池本次朗、市川優人、伊藤有沙、遠藤良子、岡田実香、柏木梨佐、木島亮、北原可南子、北村尚、熊崎美優、黒肱奈乃子、小泉花音、小林日向子、小峰結、嶋崎大地、杉山萌音、高田こはる、高橋はるか、滝口小向葵、田中柚希、千代田彩華、永末茉莉絵、中林彩乃、野口智滉、濱崎麗奈、廣谷紗瑛子、本間悠暉、三島早希、美間亮太、牟田薫穂、武藤胡桃、八重樫和輝、山口呉羽、吉岡美涼、吉村日菜、吉元史

2019年10月時点