「介護職はクリエイティブな仕事」

トークセッションが始まる前、控え室の雑談から聞こえてきた言葉です。

介護職は、介護サービスの利用者が心地よく過ごせるようにと考えています。どんな生活が心地よいかは人によって違うので、さまざまな対応が求められ、日々工夫を重ねています。その意味では確かに、介護職はクリエイティブな仕事をしている、といえるでしょう。

もし介護現場に人工知能(AI)がやってくるとしたら、どんなAIが歓迎されるでしょうか。

のどが乾いている利用者にお茶をいれて運んでくれるAIロボット?

介護支援計画(ケアプラン)を自動で作成してくれるAIライター?

研究者と介護支援の達人が作るAIとは?

AIロボットやAIライターとは違う方向からAIの可能性を探る人たちがいます。その一人が、AI研究者である静岡大学情報学部助教の石川翔吾氏です。石川氏は、介護支援の達人で高齢者福祉サービス施設「あおいけあ」経営者である加藤忠相氏の協力のもと、介護の質を上げるためのAIの開発に取り組んでいます。

トークセッションでは、まず加藤氏が「あおいけあ」での介護について紹介し、続いて石川氏が介護の現場で活用できるAIについて話をしました。そして最後には、AIによって介護や社会はどう変わるのか、ディスカッションが行われました。その様子をレポートします。

石川翔吾氏

加藤忠相氏

加藤氏「『何ができないか』ではなく『何が好きか』を重視する」

誰がスタッフで誰が利用者かわからない

加藤氏が経営する施設「あおいけあ」の利用者のおよそ9割が認知症の高齢者です。加藤氏はまず施設の様子を紹介しました。加藤氏が運営する施設の写真を見てください。

一見、介護事業所には見えませんね。下の写真の建物の2階にはカフェがあり、施設関係者以外でも、誰でも利用できます。施設内では近所の子どもや大人たちの姿もよく見かけるとのこと。地域に開放されていることからもわかるように、玄関にも窓にも鍵はかかっていません。

「認知症=徘徊」と連想された方は「それでいいの?」と思ったかもしれません。しかしここでは、利用者が勝手に外に出てどこかに行ってしまう、ということはほとんどありません。それだけでなく、包丁で料理をしたり、使い終わったお皿を洗ったり、植木バサミで枝を切ったりと、私たちが想像する認知症の人とは思えないほど生き生きといろいろな作業をしています。「あおいけあ」の利用者は「お世話される人」ではなく、「役割をもった人」なので、「誰がスタッフで誰が利用者かわからない」とよくいわれるようです。

このことについて加藤氏は、次のように話します。

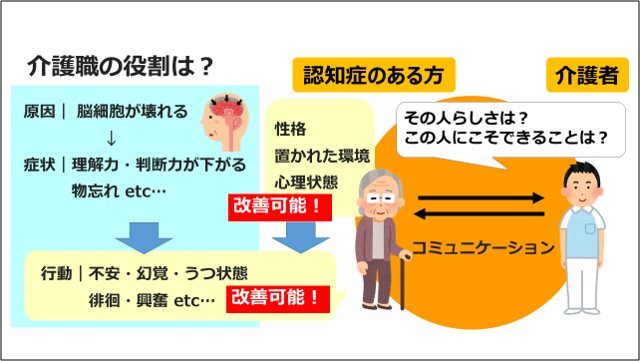

「そもそも認知症は『病気』ではなく『症状』です。アルツハイマー病などによって脳細胞が壊れるという『原因』によって、理解力・判断力・記憶力の低下など認知症の『症状』が起こります。そして、本人の望まない環境に置かれると、不安・幻覚・うつ・徘徊・興奮などが行動として表に出てきます」

現在、認知症の原因となっている病気を完全に治す方法は実現していません。しかし、環境を整えることで、徘徊や興奮などの行動は改善できると、加藤氏は話します。

「その人の性格、生活、職歴を含めて考え、その人が困らずに過ごせる環境をつくっていくことが本来の介護の役割です。そのためにコミュニケーションをしているのです」

介護の仕事は「自立の支援」

加藤氏の施設では、認知症によって起こる行動の問題を軽減し、その人にできる役割を見つけるために、「何ができないか」ではなく「何が大好きか、何を大事にしているか」という情報を重視します。それらの情報は人それぞれなので、具体的な支援の内容もその人に合わせたものとなります。

利用者に関する情報は「介護記録」として残ります。そこに書かれている情報を介護者が見て、この利用者は何が好きで何ができる人なのか、どうしてもできないこととして介護者が本当に手助けすべきことは何か、ということを考え、その人のための介護を行っているのです。利用者一人ひとりに合わせた介護をすることで、その人が自分らしく過ごすことができます。だから認知症のように見えない、というわけです。

加藤氏は、「介護は、利用者の面倒を見ることではなく、『自立の支援』が本当の仕事です。そして利用者が施設内にとどまらず、地域の中で自分らしく生活できることを目指しています」と、介護のあるべき姿を掲げました。

さて、最初の問いに戻りましょう。そのような介護の現場ではどのようなAIが歓迎されるでしょうか。自動でお茶をいれて運んでくれる「お茶汲みAIロボット」のようなものは必要でしょうか。加藤氏は「必要ない」と断言します。自分でお茶をいれてまわりの人にも配りたい人をサポートすることが介護だからです。

では、加藤氏がAI研究に協力しているのはなぜなのでしょう。AI研究者の石川氏とともにめざしている、介護で役立つAIとはどんなものなのでしょうか。

石川氏「介護に求められるのは自立共生支援AI」

介護の達人をお手本として「考える」AIをつくる

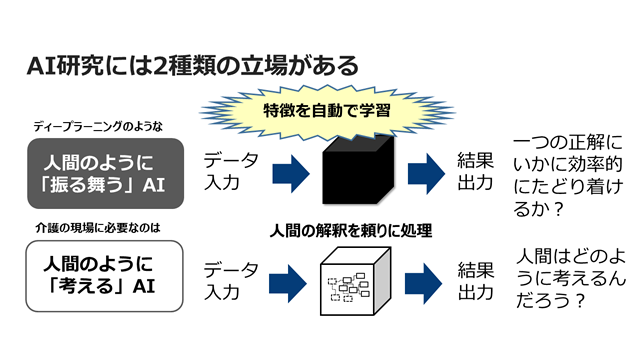

石川氏は、AI研究には「人間のように『振る舞う』AI」と「人間のように『考える』AI」をめざす2つの立場があるといいます。

「人間のように振る舞うAI」は深層学習(ディープラーニング)などの技術を利用して、一つの正解にいかに効率よくたどり着けるかを重視する立場です。これは、例えばお茶汲みAIロボットで、お茶を出すタイミングや利用者の水分摂取量を最適化するという課題の解決には役立つでしょう。

しかし石川氏らのAI研究チームは、「あおいけあ」での介護を見るにつれて、一つの正解を出すことが必ずしも適切ではない場合もあると考えるようになります。

「介護の達人」とよばれる人は、利用者の情報と置かれた環境を理解して、利用者一人ひとりに合わせた多様な介護を提供しています。もしAIを導入するのであれば、ただ一つの正解を導くのではなく、多様な解釈を提供する「人間のように『考える』AI」が介護の現場では役に立つのではないか、という発想に至ります。そのお手本として、「介護の達人」とよばれる人が何を観てどう考え、どう動いて介護するのかというデータを、石川氏は集めて解析することにしました。

介護記録は宝の山

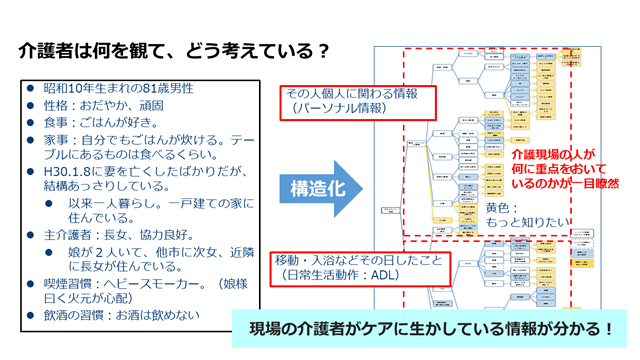

石川氏が注目したのは、利用者の情報が書き込まれた介護記録です。「記録のデータは、私たちにとって宝の山」と石川氏はいいます。介護の達人は、介護記録に書かれた膨大な情報の中から利用者の強み(ストレングス)やアイデンティティを的確に抽出し、介護に活用します。しかし、慣れていないとどの情報が重要なのか判別することが難しく、また、そもそも介護に活用するためにどのような情報を介護記録に書き残すべきか、ということも介護者にとっては課題です。

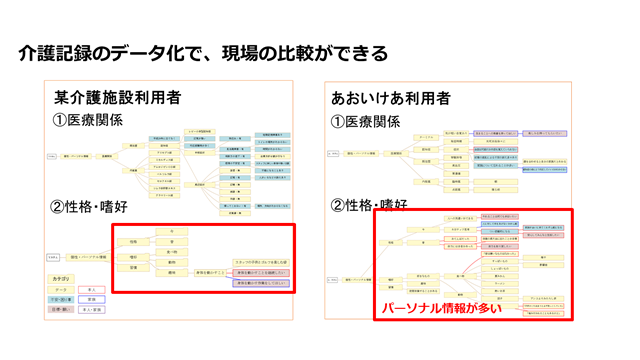

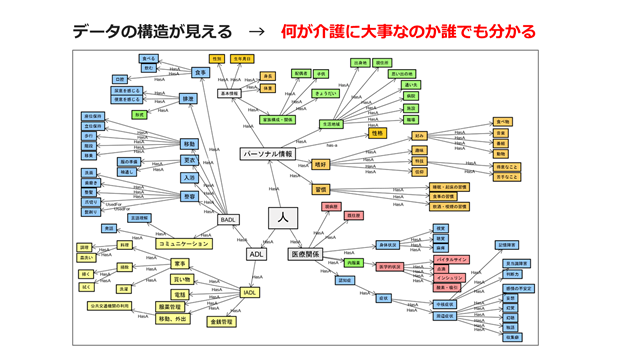

そこで石川氏は、達人が介護記録から欲しい情報を抽出するのと同じように考えるAIの作成をめざしました。そのために、達人の介護記録を、AIが利用できるデータとして作り替えました。介護記録に書かれていることを、性格や得意なことなど個人に関わる情報(パーソナル情報)と、食事や入浴などその日の行動に関わる情報(日常生活動作)に分け、それぞれを構造化してどのような情報がどの程度集まっているのか、ひと目でわかるようにしたのです。こうすることで、介護者が何を重視して介護するのか見やすくなりました。

このように介護内容を構造化してみてわかったことがありました。「あおいけあ」では他の介護施設と比べて、パーソナル情報が非常に多かったのです。加藤氏が「利用者の好きなこと、大事にしていること」に関する情報を大切にして介護をしていることが、介護記録の解析結果に表れていました。構造化して介護内容を見ることで他の介護施設との比較が可能になりました。

このように介護の内容を構造化することで、介護記録の中から必要な情報が集めやすくなり、記録自体も見やすいものになります。すると、よい介護のためにどのような記録を残せばいいか、その記録をどう介護に利用すればいいのかというポジティブなサイクルが生まれます。

「見る」「話す」「触れる」を分析

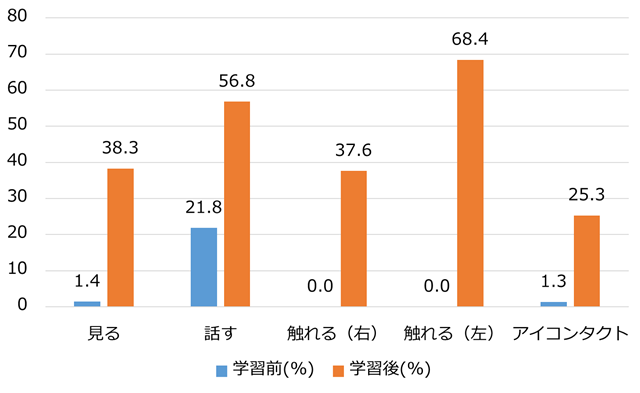

次に石川氏が注目したのは、利用者と介護者のコミュニケーションです。特に介護の現場で大切とされている「見る」「話す」「触れる」に着目し、達人がこの「見る」「話す」「触れる」をどれくらい行っているかを測るツールを開発しました。 実際に介護しているときの様子を映像として記録し、「相手を見る時間」「話す時間」「相手に触れる時間」「アイコンタクトする時間」を自動でカウントできるAIを作成し、何をどれくらい行ったのかを"見える化"しました。

例えば、利用者の口の中をきれいにする「口腔ケア」の場合、利用者がなかなか口を開けてくれず、ときには介護者の手を噛んでしまったり怒ったりすることがしばしばあるようです。しかし達人は、利用者としっかり意思疎通ができて口腔ケアをスムーズに行うことができます。 この違いを映像解析すると、介護の達人は「見る」「話す」「触れる」の時間が圧倒的に多いことがわかりました。口腔ケアがうまくできなかった介護者も、「見る」「話す」「触れる」時間を意識して増やすことで、介護がうまくできるようになったとのことです。

介護の様子を映像解析することで、どこがポイントなのか、自分はどこができていないかを客観的に見られるようになり、質の高い介護が実現でき、それが利用者の満足につながるのです。

記録を見る新たな視点を提供するのがAIの役割

「介護記録やコミュニケーションなど、現場にいる人にとっては当たり前のことでも、それを情報として整理することで新しいことが見えるようになる」

「それを介護者が活用することでよりよい介護が実現できる」

「何が介護に大事なのか誰にでもわかるようになる」

これが石川氏の目指すAIの役割であり、加藤氏が協力している理由でもあります。このような形でAIが手助けすることにより、利用者にとってよりよい介護を実現するために、介護者がどのように働きかけるべきかが見えやすくなります。

石川氏は、介護のAIは「人と人とがつながる橋渡しのような存在」になると考えて研究を進めています。利用者一人ひとりのやりたいこと(自立)と、介護者とよい関係を作ること(共生)を助ける「自立共生支援AI」の開発を目指しています。

「人間の一部の能力を代替するAIではなく、介護の達人の思考をもとに、人間のように考えて多様なコミュニケーションのアドバイスをするAIが大事だと思っています」

ディスカッション「人間同士がうまくコミュニケーションするためのAI」

お二人の講演の後、来場者の感想を紹介しながらディスカッションが行われました。来場者の感想には、「社会全体が一つの介護施設になる」「介護という言葉がなくなる」など未来の介護に期待することや、「介護業界全体でAIへの理解のニーズはどのくらい高まっているか?」「このようなAIは介護以外の分野でどう活用できるか?」という疑問も寄せられました。

その中で、ディープラーニングに代表される「効率化」が生活に押し寄せることについて、加藤氏も石川氏も疑問を投げかけました。 加藤氏は、「私たちの介護は、生活を支えています。皆さんも、仕事以外の生活の中で生産性や効率は求めていませんよね。今日はお茶をおいしくいれることができたとか、紅葉がきれいだったとか、そういうことを感じることのほうが豊かです。人それぞれの多様な生活を支えてくれる研究をしてほしいと思います」と、多様性を重視するAI研究に期待を寄せました。

石川氏も、「AI研究は二極化していると思います。一つは、生産性や効率性を追い求める方向です。しかし、私たちの社会は最適化問題(正しい答えを最小の手順で解く方法)なのでしょうか。正しい生き方みたいなことが定義されているわけではありません。そこで介護の現場のように、一般解を得るのではなく、多様な個人を理解できるパーソナライゼーション(個人化)に向かうAI研究もあるべきです。2種類のAI研究がうまく融合して、人間同士がうまくコミュニケーションできる世界が理想です。そこを目指さないと、効率化に巻き込まれてしまうのではないでしょうか」と、多様な解釈を提供するAI研究の必要性を強調しました。

AIというと、結果的に正解が導き出されればいいと思われがちですが、人間的なプロセスが重要なタスクもまた存在します。多様な人々が関係し合う介護はまさにそういう例です。AIが、介護の現場で適宜コミュニケーションのヒントを与えてくれる未来がやってくるかもしれません。

超高齢社会に突入して誰もが介護を意識する現在だからこそ、コミュニケーションにおいてクリエイティブな介護職を見ならい、介護から生まれるコミュニケーションの多様性や、そのヒントを示すAIに注目が集まっているといえるでしょう。

企画・ファシリテーション

トークセッションを終えて

科学コミュニケーター 漆畑文哉(うるしばた・ふみや)

AIで社会課題を解決するといった場合、一般的にはデータを用いて仕事を最適化・効率化するといった、どこか人間味のない冷たいイメージが浮かぶかもしれませんが、このトークセッションの内容は真逆でした。ディスカッションでは皆様からつぎつぎと意見や新しいアイデアが生まれたことがとても印象的でした。

このトークセッションには主に2つのメッセージがあります。1つは、AI研究には多様なアプローチがあること。もう1つは、社会課題をどう捉えるかによって、解決のアプローチは変わってくるということです。登壇した石川氏らの研究チームは、加藤氏という介護現場のプロとコラボすることで変わりました。これから訪れる「AI社会」では、AI研究者だけでなく私たち市民も開発に参加することができ、誰もが幸せを追求できる社会になることを願っています。私自身も科学コミュニケーターとして、今後も科学と社会をつなぐ役割を果たしていきたいと思います。