令和6年(第18回)みどりの学術賞受賞記念トークイベントレポート

令和6年(第18回)みどりの学術賞受賞記念トークイベント

みなさんは植物にどのようなイメージがありますか?

動けないから弱い? 都会のみどりはかわいそう?

そんな、みなさんの植物・みどりへのイメージを変えるかもしれないトークイベントを開催します!

それぞれ異なる視点からみどりに対する見方を変えるような研究を進めてきたことで、令和6年(第18回)「みどりの学術賞」を受賞されたお二人の研究者からお話をうかがいます。緑地の環境計画が専門の横張真さんと、植物の細胞が専門の西村いくこさんです。

「みどりの学術賞」は、国内において植物、森林、緑地、造園、自然保護等に係る研究、技術の開発、その他「みどり」に関する学術上の顕著な功績のあった個人に授与される賞です。みどりの研究の最前線を歩まれているお二人から、新しくわかった植物の生き方や、これからの植物と私たちとの生き方についてうかがいます!

植物が好きな方、植物の研究に興味がある方、みどりと私たちの暮らしの関係について知りたい方など、少しでも気になったらぜひお越しください。植物の細胞から都市の緑地まで、幅広い「みどり」に関する研究の世界をいっしょに楽しみませんか?

イベントは2部構成です。

里山、水田、都心の公園などの緑地のみどりは、気温低減やCO2削減というかたちで環境保全に役立っています。そうした緑地について、郊外、都市近郊、都心へと対象を変えながら、みどりのはたらきが私たちに与える影響について研究してきたのが横張さんです。これからの都市のみどりについては、都会の動植物がどのように暮らしているか、昔と今とで気候はどのように変わったのかということも含めて考えることが大切だと横張さんは言います。未来の都市のみどりのつくりかたについて、横張さんに聞いてみましょう。

第一部:13:30~14:10

登壇者:横張真さん(東京大学総括プロジェクト機構特任教授)

ファシリテータ―:澤田拓実(科学コミュニケータ―)

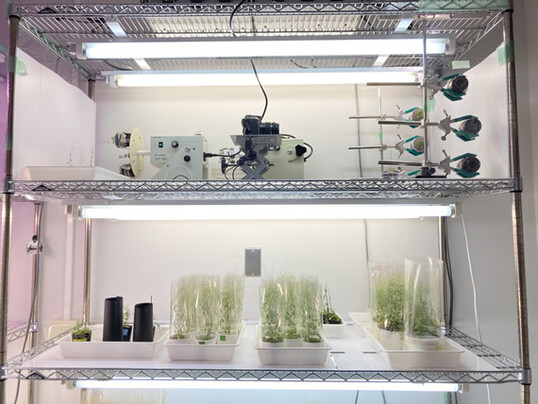

植物は人間のように動くことができないので、いつもじっと静かに立っているイメージがあるかもしれません。しかし、植物の細胞内のミクロの世界では、その中身がとても忙しく動き回っています。“観ること”を大切に、長らく植物の細胞の中で起きていることについて研究してきた西村さんと、植物の大胆な生存戦略に迫ります。植物細胞の中身はまるで列車のように高速で動き回る? 植物がまっすぐ伸びるのはなぜ? 植物はどうやって病原体から身を守るの? いっしょにヒミツをのぞいてみましょう!

第二部:14:20~15:00

登壇者:西村いくこさん(奈良先端科学技術大学院大学理事/奈良国立大学機構理事/神奈川大学理事/京都大学名誉教授/甲南大学名誉教授)

ファシリテータ―:青木皓子(科学コミュニケータ―)

都市や郊外のみどりや景観、農について研究してきました。休日は、近所の野山を自転車(ロードバイク)で駆け回ったり、料理をして楽しんでいます。

生物の基本単位である細胞に視点をおいて、植物の環境・病害応答などのしくみを解き明かしてきました。以前は、静的な仏像の世界に親しんでいましたが、最近は、庭に来る鳥や昆虫の行動に魅せられています。

公園の芝生を見ると、つい寝転がりたくなってしまいます。

不思議な形の植物を見ると、どうしてそんな形になったのかなとつい考えてしまいます。

イベントのアーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。

イベントのアーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。