전시 개요

현실 세계와 컴퓨터 속 세계의 구분이 없어지는 미래,

우리는 어떤 자연관과 세계관을 품고, 어떤 ‘질문’을 발견할까요?

컴퓨터 안과 밖, 각각의 자연이 일체화된 커다란 자연을 상상하면서, 그때 우리의 자연관과 세계관이 어떻게 바뀌고 어떤 ‘질문’을 발견하게 될지 생각해 봅시다.

- 장소

- 3F (미래를 만들다)

전시의 보충 해설을 확인하실 수 있습니다.

우리가 만들어 낸 컴퓨터(계산기)는 이미 이 세상에 넘쳐나고, 모든 곳에 존재하고 있습니다. 컴퓨터 속에도 자연이 있습니다. 그리고, 원래의 자연과 가까워지고 있습니다. 컴퓨터 안과 밖, 각각의 자연이 일체화되어 커다란 자연을 만들고 있습니다. 이렇게 새로운 자연이 만들어졌을 때 우리는 어떤 질문을 발견하게 될까요.

Credits

Supervisor & Art Director: Yoichi Ochiai (Media artist / Associate professor, University of Tsukuba)

Space Design: noiz

Space Detailed Design & Construction: TSUMURA KOGEI Co., Ltd.

Exhibit Design & Fabrication: TASKO inc., TSUMURA KOGEI Co., Ltd.

Video Content Design & Production: Hoedown Inc.

이 전시는 우리가 공간을 인식할 때의 빛과 시각에 대하여 여러분에게 질문을 던집니다. 허공에 떠 있는 검은색 오브제는 서예가 시슈 씨가 쓴 3가지 도형을 바탕으로 만들어졌습니다. 과거 에도 시대의 선승 센가이 오쇼는 이 ‘○△□’라는 추상적인 그림을 그려서 보는 이가 깊은 사고에 빠지기를 기대했다고 합니다.

우리는 물체 그 자체가 아니라 반사된 빛을 보고 있습니다. 하지만, 우리의 뇌는 그 반사광이라는 약간의 정보에 의지하여 물체를 보고 있습니다. 빛은 공간을 인식하는 데 충분한 정보라고는 할 수 없지만, 우리의 뇌는 ‘그림자는 물체 아래에 생긴다’와 ‘○○의 크기는 이 정도’ 등의 조건에 따라 가장 적합한 대답을 구하고 있습니다.

관련 키워드

빛/광자/시각/공간 인식/컴퓨터 그래픽스/센가이 기본

Credits

Calligraphy: SISYU(Japanese Calligraphic Artist)

Contributor: TURNER COLOUR WORKS LTD

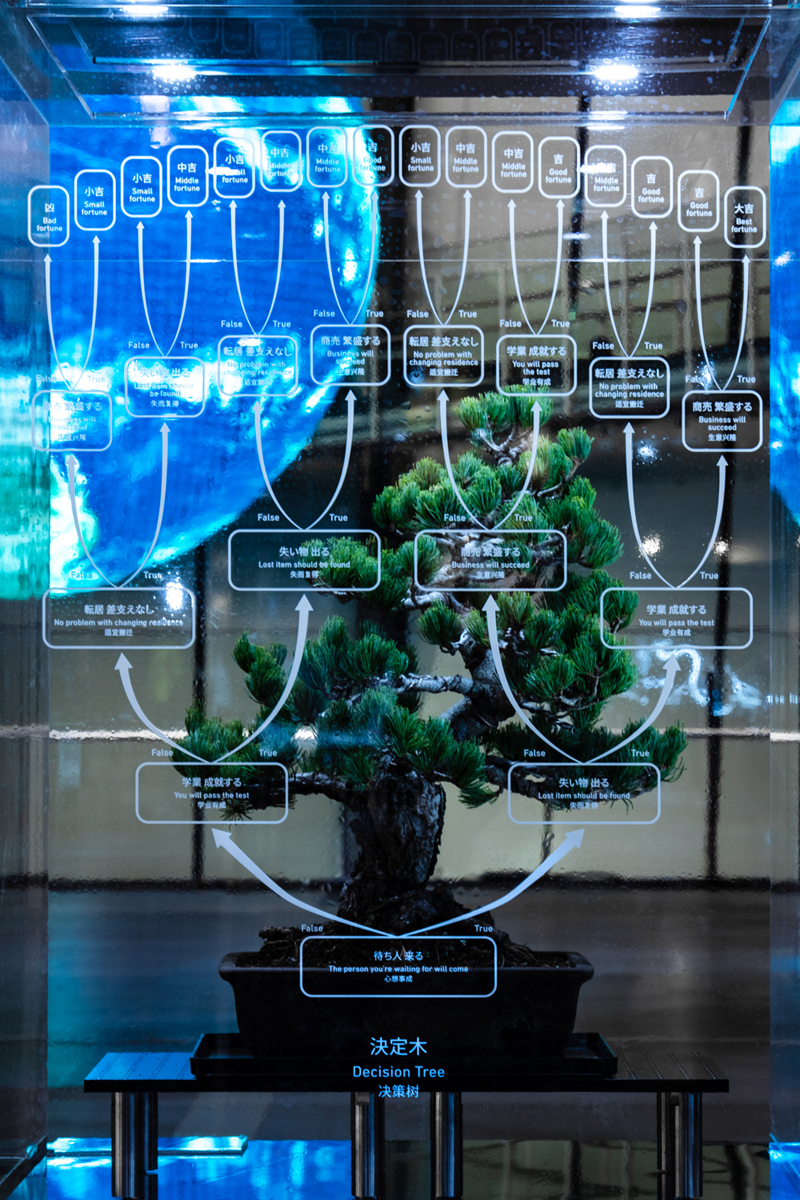

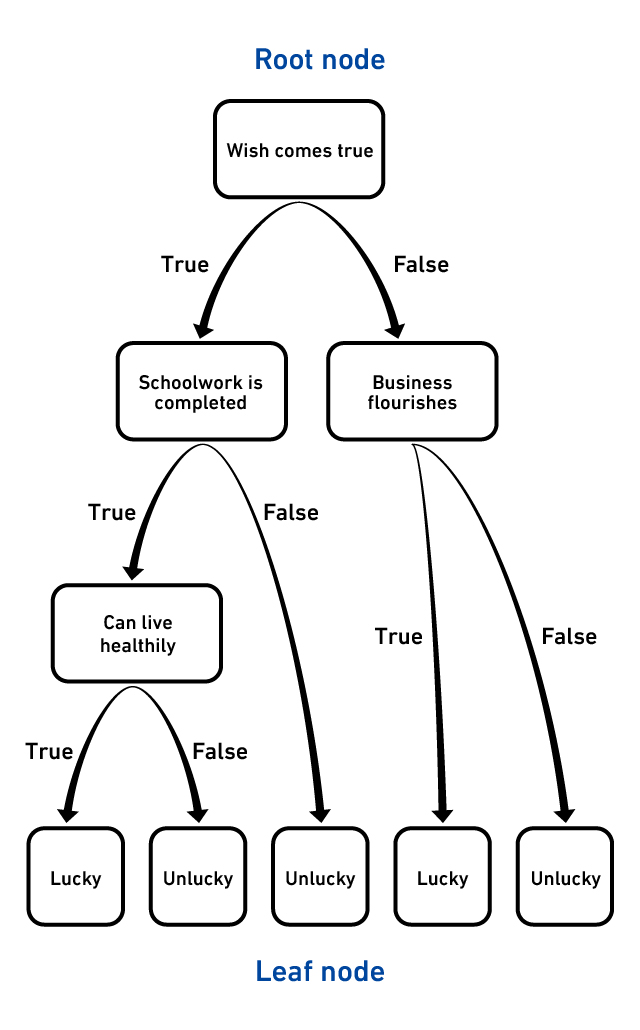

컴퓨터 세계에도 ‘나무’라고 불리는 것이 있습니다. ‘나무’는 마디점 (노드)이라고 불리는 점과 이것을 연결하는 가지(에지)로 이루어집니다. 식물 나무와 마찬가지로 뿌리에서 잎으로 갈라져 나와 있으며(뿌리 노드, 잎 노드 등이라고 불립니다), 또한 ‘나무’가 여러 개 있으면 ‘숲’이라고 부릅니다. ‘나무’는 어떠한 데이터 구조를 나타내는 방법으로 사용되며, 특히 예측과 분류를 목적으로 한 것을 ‘결정목’이라고 부릅니다.

결정목의 각 마디점에는 질문이 들어가고, 이에 대한 대답에 따라 갈라져 나갑니다. 뿌리 노드에서 시작하여 어느 잎 노드에 이르는가에 따라 데이터를 분류할 수 있습니다. 또, 방대한 데이터를 분석하여 이러한 ‘결정목’을 만들어내는 것도 컴퓨터의 일입니다. 나무 구조로 나타내면 우리 인간이 방대한 데이터를 통해 요점을 이해하는 데 도움이 됩니다.

질문을 반복하여 그 데이터가 어느 그룹으로 분류되는지 결정하므로, 데이터를 잘 분리할 수 있는 질문일수록 좋은 질문이라고 할 수 있습니다. 그 질문이 얼마나 적절한지 나타내는 지표로 ‘평균 정보량’이 이용됩니다. 평균 정보량은 엔트로피라고도 하며, 데이터의 난잡함을 나타내는 것입니다. 난잡하면 1에 가까워지고, 데이터가 정리될수록 0에 가까워집니다. 즉, 평균 정보량을 0에 수렴시키는 결정목을 만드는 것이 목표입니다.

이 전시에서는 의사결정을 돕는 일본 고래의 방법이라고도 할 수 있는 ‘오미쿠지’를 소재로 결정목을 만들었습니다. 이 결정목의 가지는 어떻나요. 우리가 ‘분재’의 가지를 감상하는 것과 마찬가지로 컴퓨터는 결정목을 평가하는 것일까요.

관련 키워드

나무 구조/결정목/평균 정보량/오미쿠지/분재/통계

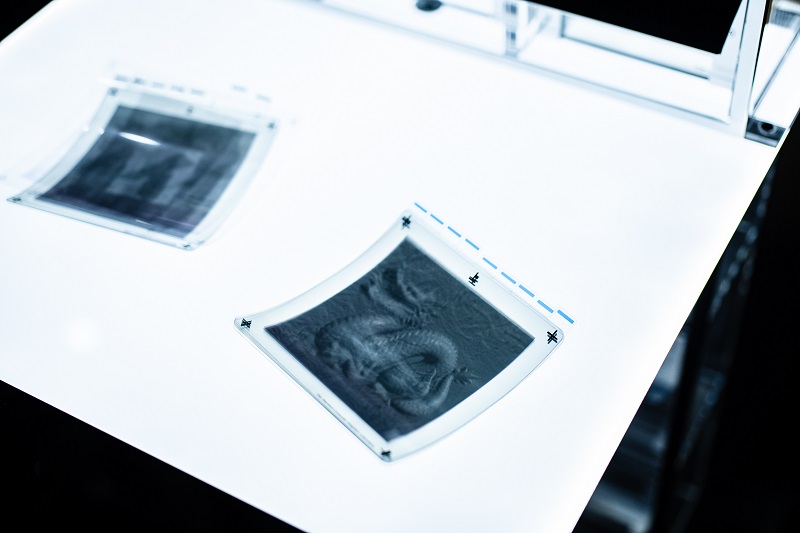

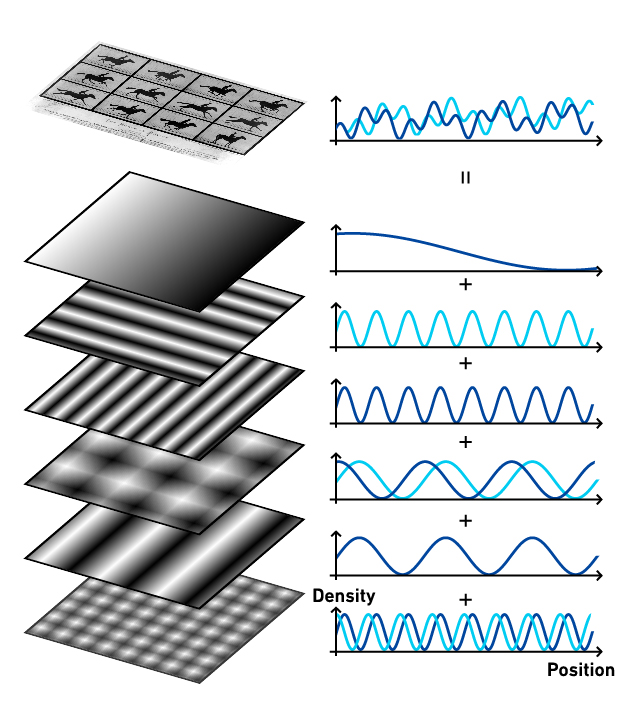

‘2차원 푸리에 변환’은 화상 데이터를 파동으로 인식하여 분해하는 방법입니다. 화상은 호수면에 퍼지는 파면으로 예를 들 수 있습니다. 그레이 스케일 화상인 경우 흑백의 농담이 파동의 고저에 해당합니다. 파동이 일면 화상에는 줄무늬가 보입니다. 줄무늬 간격은 좁은 것도 있고 넓은 것도 있습니다. 좌우 방향의 파동도 있고, 상하 방향도 있습니다. 다양한 파동이 겹쳐 하나의 화상이 그려집니다.

‘2차원 푸리에 변환’은 화상 처리의 기초 방식 중 하나로, 화상 압축에도 응용되고 있습니다. 화상에는 다양한 주파수를 가진 파동이 있고, 거기에는 인간의 눈에는 거의 보이지 않는 고주파 파동(가는 줄무늬)도 있습니다. 인간이 인식할 필요가 없는 이러한 정보를 줄여서 데이터를 압축할 수 있습니다.

관련 키워드

픽셀/해상도/2차원 푸리에 변환/파동/화상 처리/에드워드 머이브리지/다카야나기식 TV/스탠퍼드 토끼/스탠퍼드 드래곤/유타 주전자/코넬 박스/캣 페퍼/하츠네 미쿠

Credits

Image provider: CRYPTON FUTURE MEDIA, INC.

Contributor: Takayanagi Memorial Hall, Shizuoka University

옛말에 ‘백문이 불여일견’이라는 말이 있습니다. 디지털 복제 기술(카메라, 디스플레이, 인쇄 등)이 발달한 현대 혹은 미래에는 보이는 것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 여기 있는 다다미와 햐쿠닌잇슈 카드, 그리고 대나무 소재 꽃병은 인쇄물입니다. 다다미의 울퉁불퉁함과 대나무 질감까지 느낄 수 있는 것처럼 보이지만, 만져 보면 착각임을 알 수 있습니다.

이 인쇄물에는 특수한 스캐닝 방법이 사용되었습니다. 해상도(면적당 화소수)가 매우 높기도 하지만, 촬영할 때 빛을 다양하게 이용하여 표면의 울퉁불퉁함으로 인해 생기는 그림자를 강조했습니다. 우리는 이러한 작은 그림자를 통해 울퉁불퉁함을 느끼고 있는 것입니다.

관련 키워드

디지털 카피/스캐닝/햐쿠닌잇슈/텍스처/지각 심리

Credits

Special Sponsor: Newly Corporation

Contributor: Peter MacMillan

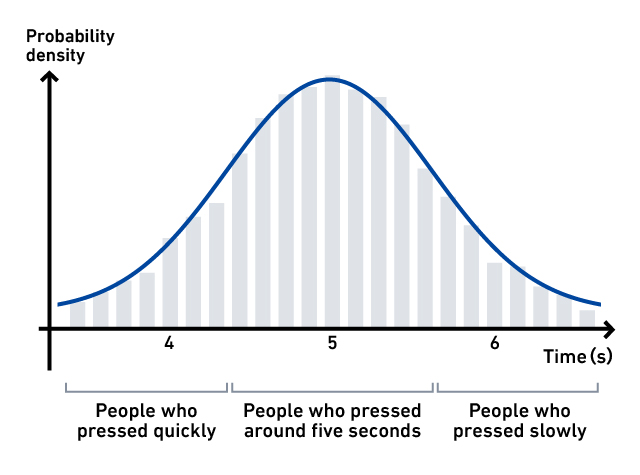

어떤 일이 무작위로 발생할 경우, 그 결과(주사위를 굴려서 나오는 눈이나 실험 관측값 등)와 그 결과가 일어날 확률을 그래프나 수식으로 나타낸 것을 ‘확률분포’라고 합니다. 확률분포에는 그 일의 특징에 따라 다양한 분포가 있습니다. 예를 들어, 주사위 눈처럼 1부터 6까지 같은 확률로 발생하는 ‘균일분포’와 평균값을 중심으로 좌우 대칭으로 중심에서 멀어질수록 확률이 낮아지는 ‘정규분포’ 등이 있습니다.

데이터를 모으면 그것이 어떤 분포를 따르고 있는지, 거기에 어떤 규칙이 있는지 알 수 있습니다. 자연계의 다양한 현상은 ‘정규분포’에 해당한다고 합니다. 강수량이나 일조시간, 우리의 키, 몸무게, 그리고 당신의 행동 모두 예외는 아닙니다.

관련 키워드

확률분포/정규분포/가우스 과정/통계/빅데이터/오퍼레이션 리서치

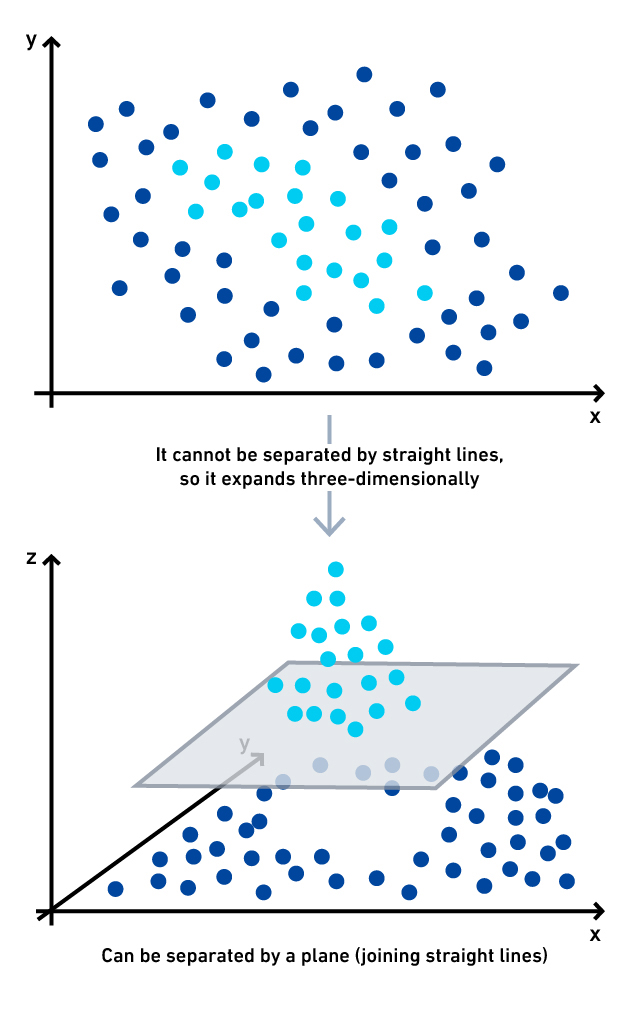

‘서포트 벡터 분류기’는 데이터 분류를 위한 기계 학습 방법입니다. 예를 들면, 꽃의 품종을 분류할 때 꽃잎의 길이와 꽃받침의 폭 등 다양한 파라미터를 가진 대량의 데이터를 바탕으로 학습하여 품종 간 경계를 미리 정합니다. 그리고 어느 품종인지 알 수 없는 데이터가 입력되었을 때 분류기는 정해둔 경계를 바탕으로 판정을 내릴 수 있습니다.

경계를 발견할 때 ‘커널 방법’이라는 비선형 변환을 이용하여 고차원 공간에 데이터를 사상(mapping)하는 방법이 자주 이용됩니다. 이에 따라 선형 분리(하나의 직선으로 분리하는 것)가 불가능한 경우에도 높은 정밀도로 경계를 발견할 수 있습니다.

관련 키워드

프로그래밍 언어/C언어/if문/for문/while문/switch문/SVM/커널 방법/분류기

이 나뭇가지 구조물은 컴퓨터의 힘을 빌려서 만들어졌습니다. 이제까지 고르지 않은 가지는 목재로 활용되지 않았지만, 그 형태를 컴퓨터에 입력하여 원하는 형태로 만들기 위한 최적의 조합법을 계산하게 합니다. 가지끼리 조합한 부분은 컴퓨터 수치 제어(CNC)를 통해 기계가 자동으로 홈을 조각합니다. 그리고 순서대로 가지를 끼워 맞추기만 하면 완성됩니다.

이렇게 컴퓨터 과학을 응용하면 현재 널리 사용되고 있는 규격화된 공업 제품 제작 방법과는 전혀 다른, 새로운 방식의 제조가 가능해집니다.

관련 키워드

규격화/컴퓨터 수치 제어/최적화/자연물의 불균일/공업 제품

Credits

Collaborative Researchers: Hironori Yoshida (The University of Tokyo, Preferred Networks, Inc.), Maria Larsson (The University of Tokyo)

일반적인 철금의 소리판은 직사각형으로, 긴 판은 낮은음, 짧은 판은 높은음을 냅니다. 소리판의 모양과 크기에 따라 연주하는 음이 결정되므로, 모양을 자유롭게 디자인하는 것은 인간에게 어려운 일입니다. 그러나 컴퓨터라면 소리판의 소재와 모양을 바탕으로 발생하는 음을 시뮬레이션할 수 있습니다. 컴퓨터로 실시간으로 음의 높이를 확인하면서 소리판을 설계하게 되면 더 자유롭게 악기를 디자인할 수 있습니다. 전시된 철금은 도레미 각 음의 주파수를 형태로 만든 철금입니다.

관련 키워드

컴퓨터 가공/주파수/고유값/악기/상호 설계

Credits

Collaborative Researcher: Nobuyuki Umetani (The University of Tokyo)

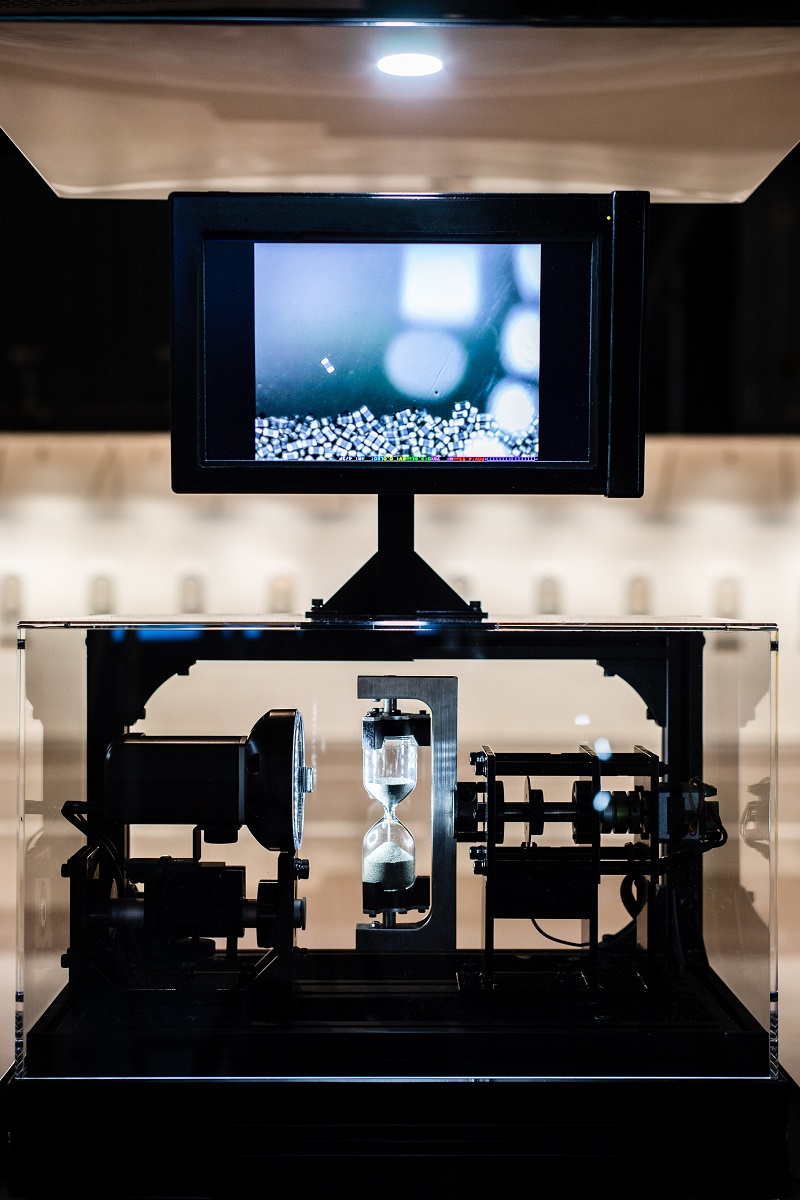

모래시계 속에 들어 있는 것은 0.2×0.125mm 크기의 적층 세라믹 콘덴서라는 작은 전자 부품입니다. 이 부품은 스마트폰 1대에 약 700개가 사용되고 있으며, 전 세계에서 1년 동안 2조 개 이상이나 생산되고 있습니다.

주위에 몇천, 몇만 개의 콘덴서가 있다는 것을 신경 쓰는 사람이 없듯이, 이것으로 만들어지는 컴퓨터도 더 작아서 그 존재감은 우리에게 더 희박할 것입니다.

관련 키워드

전자 회로와 전자 부품/적층 세라믹 콘덴서/클록/나노머신/MEMS

Credits

Special Sponsor: Murata Manufacturing Co., Ltd.

라쿠야키는 아즈치 모모야마 시대부터 대대로 이어져 내려오는 일본의 전통 공예입니다. 초대 조지로의 도자기는 센노리큐가 다도를 완성하는 데 기여했습니다. 라쿠 도자기는 지금까지 일본의 다도를 지탱하고 있습니다. 라쿠 도자기는 물레를 사용하지 않고 작가의 손으로 만드는 ‘데즈쿠네’라는 기법으로 만들어지며, 도자기마다 독특한 형태와 질감을 가지고 있습니다.

그 형태와 재질을 알아보고 싶어도 세계에서 하나밖에 없는 도자기를 깨서 확인할 수는 없습니다. CT 스캔 기술을 이용하면 정확한 두께, 내부 흙 입자까지 촬상할 수 있습니다. 도자기의 형태를 그대로 디지털 정보로 변환할 수 있습니다.

그리고 3D 프린터 등 디지털 패브리케이션이 발달함에 따라 디지털 데이터를 실체가 있는 것으로 복제할 수도 있게 되었습니다. 이러한 새로운 디지털 기술은 라쿠 도자기가 가진 질감과 분위기를 재현하여 전통을 계승하는 작가의 기술을 따라잡을 수 있을까요.

관련 키워드

공간 해상도/라쿠야키/디지털 패브리케이션/CT

Credits

Tea Bowl: 16th Raku Family Head Raku Kichizaemon

Tea Bowl 3D modeling: Digitalartisan inc.

Contributor: Raku Museum

인간이 들을 수 없는 높은 주파수의 음파를 초음파라고 합니다. 초음파는 사람이 느낄 수 있는 소리(가청음)와 비교하여 직진성이 높고 다양한 응용이 가능합니다. 어느 방향에 있는 사람에게만 소리가 들리는 음향 장치(지향성 스피커)도 만들 수 있고, 풍경에 매달린 종이처럼 가벼운 것을 흔들 수도 있습니다. 그리고 아무것도 만지지 않은 손에 촉각을 재현하는 촉각 디스플레이라 불리는 응용도 기대되고 있습니다.

초음파를 사용한 디지털 장치는 우리의 청각, 시각, 촉각을 통한 체험의 자유도를 높일 수 있습니다. 일본 여름 특유의 문화이기도 한 풍경도 새로운 체험으로 변모합니다.

관련 키워드

공기의 진동/청각/위상 배열/초음파 제어/풍경/운치

Credits

Collaborative Researchers: Hiroyuki Shinoda and Tao Morisaki (The University of Tokyo)

Ultrasonic Speaker Provider: Pixie Dust Technologies, Inc.

물체는 모두 질량이 있습니다. 즉, 중력의 영향을 받고 있습니다. 그러나 디지털 데이터에는 질량이 없습니다. 이 세상의 다양한 것이 디지털화되어 컴퓨터 안에서 처리된다는 것은, 다시 말하면 세상이 중력에서 해방된다는 것입니다. 중력과 같은 물리적인 제약에서 해방되고 나면 어떤 가능성이 기다리고 있을까요.

관련 키워드

중력/질량/공간 전달력/피드백 제어/데이터/질량이 없는

달마(보리달마)는 선종의 창시자라고 합니다. 선(禅)에는 글자나 말로 세상을 이해하는 것이 아니라 경험을 통한 깨달음 속에 진실이 있다고 하는 불립문자라는 가르침이 있습니다.

한편, 컴퓨터 과학의 세계에는 ‘end to end(엔드 투 엔드)’라는 말이 있습니다. 한국어로 하면 ‘처음부터 끝까지’입니다. 입력이라는 시작과 출력이라는 끝을 정하면 컴퓨터는 그 중간 처리를 학습할 수 있습니다. 거기서 이루어지는 계산 처리는 우리 인간이 이해할 수 있는 논리와 언어로 설명할 수 있는 것이 아닙니다. 그래도 컴퓨터는 주어진 입력에 대하여 적절하게 출력할 수 있게 됩니다.

발달한 컴퓨터가 생활 곳곳에 침투하면 그 컴퓨터들의 행동을 인간이 언어로 이해하지 않아도 여러 가지 문제가 자연스럽게 해결될지도 모릅니다. 그러한 미래 사회가 찾아왔을 때 당신은 그 새로운 자연을 받아들일까요? 아니면 역시 언어를 통해 세상을 이해하려 할까요?

관련 키워드

커뮤니케이션 로봇/휴머노이드/휴먼 인터페이스/달마/선(禅)/사사무애/End to End

‘디지털 정보’란 무엇일까요. 하드디스크와 메모리에 기록된 것을 상상할까요. 전자식 컴퓨터가 등장하기 전에는 정보를 기록하는 매체로 펀치 카드가 사용되었습니다. 펀치 카드는 구멍의 유무로 표현되는 디지털 정보입니다. 그리고 생물의 DNA도 ATGC라는 4개의 분자를 이용하고 있어 디지털 기억 매체라고 할 수 있습니다.

디지털 정보가 가진 특징 중 하나로 열화 없이 복제할 수 있다는 점이 있습니다. 생물이 부모의 유전 정보를 이어받으면서 진화를 계속할 수 있는 것도, 컴퓨터 프로그램과 데이터를 전 세계에서 이용할 수 있는 것도, 정보를 디지털화한 덕분입니다.

‘DNA 종이접기’라고 불리는 기술이 있습니다. DNA 사슬을 접어서 2차원과 3차원의 다양한 구조를 나노 스케일로 만들어낼 수 있습니다. 자유자재로 구조를 디자인하게 되면 여러 가지 기능을 가진 재료를 만들어낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

DNA는 아데닌(A), 티민(T), 구아닌(G), 사이토신(C)이라는 4가지 물질로 이루어집니다. A는 T와, G는 C와 결합하여 2중 사슬을 만들며, DNA는 오른쪽 방향으로 감기는 나선 구조를 하고 있습니다. 펀치 카드로 만들어진 ‘DNA 종이접기’는 사실 왼쪽 방향으로 감기는 나선입니다. 어쩌면 거울 맞은편이 현실일지도 모릅니다.

관련 키워드

DNA종이접기/펀치 카드/DNA/ATGC/코돈 /오류 정정 기능/유전적 알고리즘/종이접기/컴퓨터 종이접기/컴퓨터 그래픽스

Credits

Collaborative Researcher: Jun Mitani (University of Tsukuba)

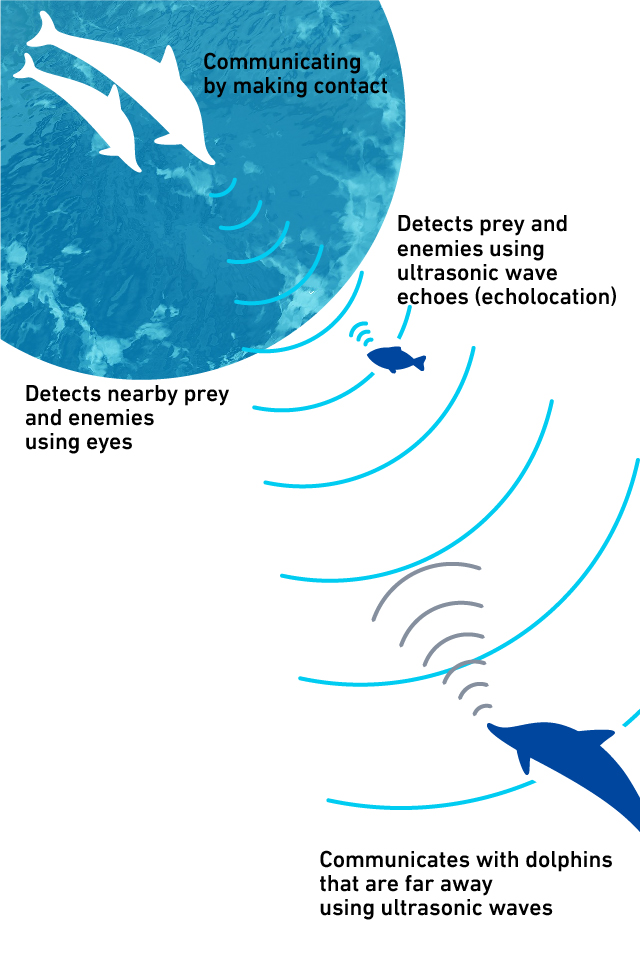

돌고래는 인간보다 넓은 주파수 음을 들을 수 있습니다. 이를 이용하여 돌고래는 물속에서 초음파로 커뮤니케이션하고 있습니다. 부풀어 오른 이마 속에 있는 멜론이라 불리는 기관으로 초음파를 쏘는 방향과 범위를 정하여 보내고, 아래턱뼈로 반사한 음파를 받습니다.

또, 돌고래는 자기가 쏜 음파의 반향음을 통해 먹이와 천적이 있는 곳을 알 수 있습니다. 이 시스템은 배의 SONAR(수중음향탐지기)와 마찬가지로 에코로케이션이라고 불립니다.

돌고래가 주고받는 정보의 내용은 아직 다 해명되지 않았지만, 인간의 말로 표현하기 어려운 3차원 공간 정보를 직접 주고받는다고 합니다. 우리 인간이 디지털 장치를 사용하여 직접 주고받을 수 있는 정보의 양과 종류는 앞으로 더욱 넓어질 것입니다.

관련 키워드

에코로케이션/SONAR/LIDAR/적외선 측정 거리 센서/자연 언어/동물의 커뮤니케이션/커뮤니케이션과 제스처/통신 버스

Credits

Contributor: Tsukasa Murayama (Tokai University)

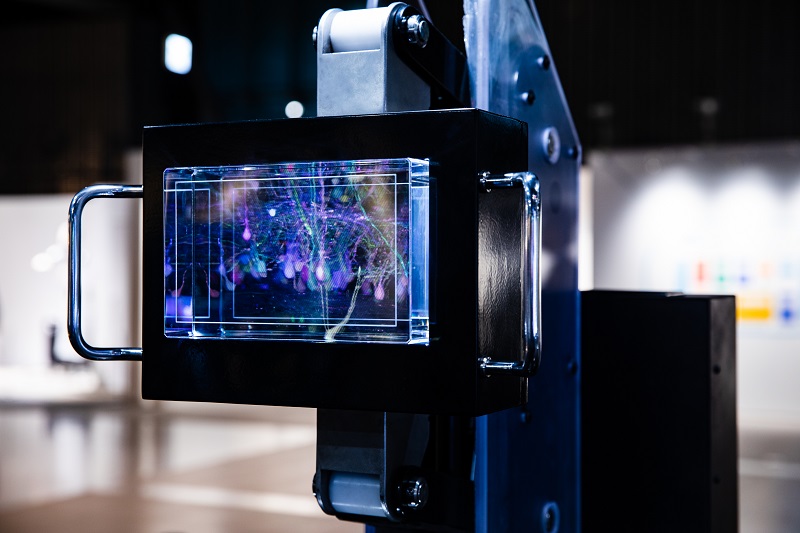

이 3차원 이미지는 쥐의 뇌(후신경구라고 불리는 후각 정보를 처리하는 뇌 영역)를 투명하게 만들어 신경세포를 염색한 표본을 촬영한 것입니다. 신경세포가 가지(수상돌기라고 합니다)를 뻗어 복잡하게 연결된 것을 알 수 있습니다. 이러한 방법을 이용하여 뇌 기능과 구조를 더 자세히 조사할 수 있습니다.

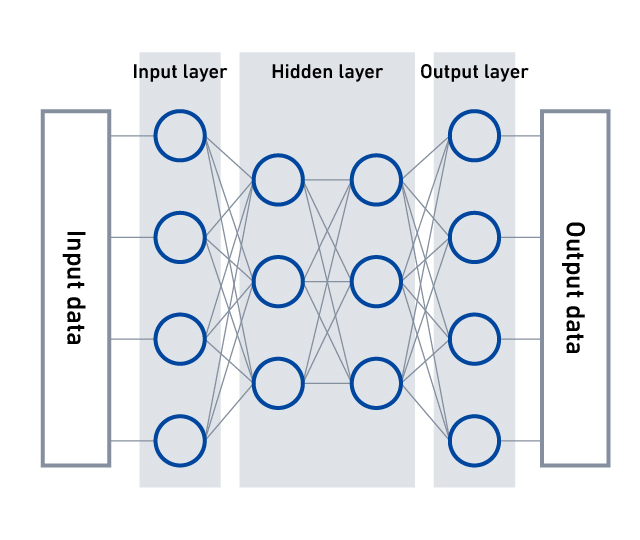

한편, 컴퓨터 세계에서는 ‘뉴럴 네트워크’라고 불리는 생물의 신경망과 비슷한 수리 모델이 응용되어 있습니다. 뉴런의 동작 하나하나는 단순하지만, 그것이 네트워크를 만들면 아주 다양하게 응답할 수 있게 됩니다. 생물 신경의 모방에서 시작된 인공 뉴럴 네트워크는 이제 독자적으로 발전하고 있습니다.

관련 키워드

입체시/패럴랙스 배리어/렌티큘러/뇌의 투명화/염색/뉴럴 네트워크/펄스열 전달

Credits

Contributor: Takeshi Imai (Kyushu University)

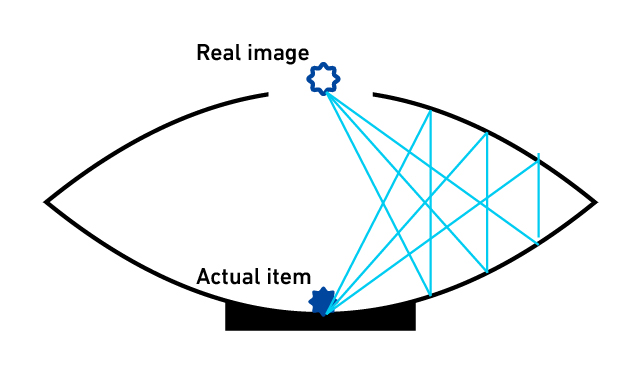

사람이 시각을 통해 세상을 볼 때, 디지털카메라로 사진을 찍을 때처럼 외부 정보가 디지털화됩니다. 외부의 빛은 수정체라는 렌즈를 통해 망막이라는 스크린에 초점을 맺습니다. 그리고 망막에 늘어선 신경세포를 통해 빛은 0 또는 1의 디지털 신호로 치환됩니다. 디지털 신호로 세상을 이해하고 있는 당신은 컴퓨터라고 할 수 있을지도 모릅니다.

관련 키워드

눈의 구조/카메라의 구조/망막/시신경/광학 처리(아날로그 처리)/양자화(디지털 처리)/카메라의 현재

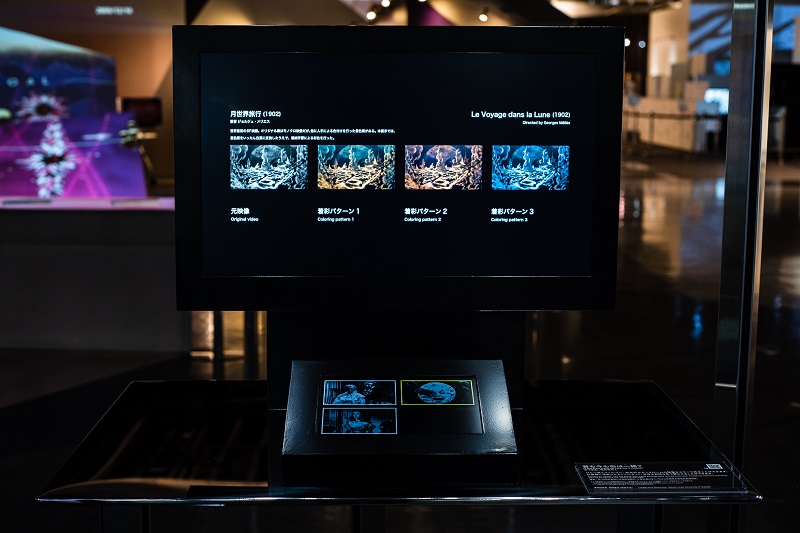

인공지능이 대량의 컬러 이미지를 학습하면 흑백 이미지에 자동으로 색을 입힐 수 있습니다. 여기서는 사진 전체를 채색하는 법의 특징과, 찍힌 것의 세부 색상을 각각 학습하고 이를 잘 조합하는 기술을 전시하고 있습니다. 이 기술을 사용하면 옛날의 흑백 사진도 당시의 자연스러운 색상으로 되살아납니다. 컴퓨터는 시간을 초월하여 과거의 ‘자연’을 재현할 수 있습니다.

관련 키워드

필름 촬영(현상)/카메라의 역사/영상장치/모노크롬/콘벌루션 네트워크 모델/색과 형태

Credits

Collaborative Researcher: Satoshi Iizuka (University of Tsukuba)

우리가 보고 있는 세상의 해상도에 대하여 생각해본 적 있나요? 우리 망막에는 빛을 포착하는 시세포가 늘어서 있습니다. 현실 공간은 분자와 원자로 가득 차 있지만, 우리가 눈으로 보는 세상에는 시세포의 수라는 한계가 있습니다. 수조 속 실제 열대어의 모습과 고해상도 디스플레이의 모습을 비교해 봅시다. 만일 진짜와 구분할 수 없다면 무엇이 ‘진짜’인지 정하는 것은 당신에게 달려 있습니다.

관련 키워드

라이브 게임/세컨드 라이프/펫 로봇/해상도/인공무뇌

VR(가상현실)과 AR(확장현실) 등의 기술은 디지털 데이터를 현실과 가까운 느낌으로 체험할 수 있게 합니다. 이러한 기술이 삶에 들어와 세상을 바라보는 방식이 크게 바뀌려 하고 있습니다.

이 전시에는 볼매트릭스 미러라고 불리는 마주 보고 있는 곡면 거울이 사용되었습니다. 거울 반사로 인해 실제로는 내부 바닥에 있어야 할 물체가 마치 떠 있는 것처럼 보입니다. 이것은 거울을 이용한 트릭으로, 입체시를 가능하게 하는 디지털 기술도 연구되고 있습니다. 이러한 기술이 실현되었을 때 우리가 느끼는 ‘현실’은 어떻게 될까요.

관련 키워드

VR/AR/MR/입체 디스플레이/거울/가상적/물질적/촉각/실재감

컴퓨터의 처리 속도와 통신 속도는 갈수록 빨라지고, 모든 곳에 인간이 만들어낸 컴퓨터가 존재하고 있습니다. 머지않아 우리가 만든 컴퓨터는 컴퓨터로 인식되지 않을 정도로 “자연스럽게” 행동하게 될 것입니다.

디스플레이와 인쇄 등 복제 기술은 실제와 구분이 가지 않을 정도로 해상도가 높아졌습니다. 그리고 인쇄 기술은 글자나 그림을 인쇄하기만 할 뿐 아니라 다양한 구조를 정밀하게 만들어낼 수 있습니다. 공간 속에 모르포나비라는 나비를 놓아두었습니다. 모르포나비가 띠는 복잡한 색채는 날개 비늘과 몸 표면에 새겨진 나노 레벨의 미세한 구조에 빛이 반사·간섭하여 만들어졌습니다. 여기에는 실제 나비 표본과, 구조색 인쇄라는 방법으로 날개를 만들고 미약한 빛을 에너지로 바꾸어 날개짓하는 기구를 도입한 인공 나비가 섞여 있습니다. 실제 나비와 인공 나비, 더 “자연스러운” 것은 어느 것일까요.

다양한 형태의 유리 꽃병 속에는 재활용 공정에서 발생하는 중간물이 담겨 있습니다. 낡은 옷은 잘게 잘라서 액체로 녹여 폴리에스터 칩으로 재생시킵니다. 마치 자연계 사이클처럼 의복에 사용되는 인공적인 소재가 형태를 바꾸면서 순환하여 새옷의 원료로 다시 태어납니다. 한편, 컴퓨터에는 ‘가비지 컬렉션’이라고 하는, 사용하지 않는 메모리를 해방하여 빈 영역으로 재이용하는 기능이 있습니다. 이 기능은 소비 에너지에 영향을 줍니다. 모든 것은 지속가능성을 추구하고 그것이 자연스러운 것이라면, 소비 전력이 더 적고 순환 효율이 더 좋은 방법을 추구하는 컴퓨터도 또한 “자연”의 흐름을 따르고 있는 것이 아닐까요.

관련 키워드

꽃꽂이/구조색/인쇄 기술/자원 순환/에너지/유비쿼터스/정원(인공물이 있는 자연)

Credits

Ikebana: YUKI TSUJI (Ikebana Artist, YUKI TSUJI + Plants Sculpture Studio Inc.)

Installation: Yoichi Ochiai (Media Artist, University of Tsukuba)

Structural Color Printing Provider: Toppan Printing Co., Ltd.

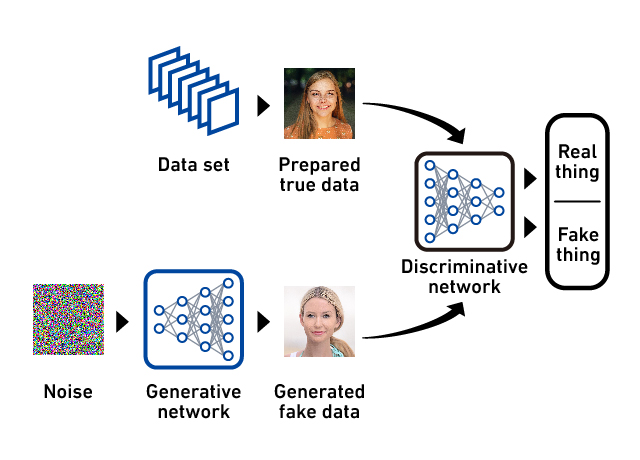

Special Sponsors: DENSO Corporation, DENSO WAVE Incorporated

인공지능의 활약이 기대되는 분야 중 하나가 이미지 생성입니다. 이미지들의 집합에서 공통적인 특징을 학습하고, 그 특징을 가진 이미지를 새롭게 만들어낼 수 있습니다. 세상 어디에도 없는 이미지를 만들어내기 때문에 단순하게 이미지를 복사하는 것과는 다릅니다. 인공지능은 인간이 표현할 수 없는 세밀한 특징까지 학습할 수 있습니다. 이에 따라 글자의 형태, 사람이나 동물의 얼굴 등 아주 다양한 것의 형태를 재현할 수 있습니다. 이 영상 콘텐츠에서는 이미지를 만들어내는 시스템과 만들어진 이미지와 원래 이미지를 비교하여 판정하는 시스템이 서로 경쟁하는, 적대적 생성 네트워크(GAN)라고 불리는 인공지능 학습 시스템을 응용하고 있습니다.

관련 키워드

이미지 생성/딥러닝/GAN(적대적 생성 네트워크)/End to End/사사무애

Credits

Video Content Production: Miracle Mile Inc., AIQ Corporation

해상도에는 크게 ‘공간 해상도’와 ‘시간 해상도’ 두 가지가 있습니다. 현실 세계를 영상이라는 정보로 추출하기 위해서는 공간을 얼마나 상세하게, 그리고 시간을 얼마나 좁은 간격으로 기록하고 재생하는가가 중요합니다. 이것을 결정하는 것이 이 두 가지 해상도인 것입니다.

정보를 추출하는 방법에도 두 가지가 있습니다. ‘아날로그’와 ‘디지털’입니다. 여기서는 아날로그 방식으로서 기계식 TV라고도 불리는 닙코 디스크라는 장치를 사용했습니다. 공간 해상도를 높이기 위해서는 디스크를 크게, 시간 해상도를 높이기 위해서는 회전 속도를 높여야 한다는 물리적인 제약이 따릅니다. ‘디지털’ 방식에서는 전송 속도 등 제한이 있지만, 물리적인 제약에서 해방됩니다. 이 전시에서는 전송 속도를 일정하게 하여 ‘공간적인 해상도’가 다른 디스플레이가 화면이 갱신되고 있습니다.

관련 키워드

아날로그/디지털/표본화/양자화/닙코 디스크/TV의 역사/공간 해상도/시간해상도/데이터량

우리 인류는 다양한 도구와 방법을 만들어 과제를 해결하고, 더 편리한 것을 만들고, 또 새로운 가치관을 창조해 왔습니다. 그 배경에 있는 사고는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. ‘경험’을 쌓아 개선을 반복한다는 사고와, ‘법칙’을 발견하여 그것을 바탕으로 해결책을 구한다는 사고입니다. ‘경험’을 데이터, ‘법칙’을 모델로 치환하여 지금까지 인류와 기술의 진보와 비교해 보면, 인간을 대신하여 앞으로 컴퓨터가 어떻게 발전할지 알 수 있습니다. 이 전시에서는 5개 토픽을 예로, 지금까지와 앞으로의 기술 진보를 ‘경험’과 ‘법칙’이라는 관점에서 다시 생각해 보겠습니다.

‘화상’

화상(시각적인 이미지)은 현실을 충실하게 재현하는 것을 목표로 발전해 왔습니다. 사실적 묘사를 모색하는 회화와 해상도를 계속 높여 가는 사진도 그 일환이라고 할 수 있습니다. 그리고, 현실과 마찬가지로 3차원에 시간의 흐름도 있는 가상 공간으로 발전합니다. 거기서는 이제 현실 재현 이상의 일을 할 수 있습니다.

‘음악’

음악을 듣거나 만드는 것에 대한 가치관은 항상 시대와 함께 변화하고 있습니다. 한곳에 모여 라이브 연주를 들었던 시대부터 녹음한 복제물을 즐기는 시대, 컴퓨터가 만들어낸 연주나 노래를 즐기는 시대로 옮겨가고 있습니다. 가치관이 바뀔 수 있다는 것을 전제로 하면 미래 인류는 어떤 음악을 듣고 감동할까요.

‘계산’

컴퓨터는 시대의 요청에 따라 계산의 수요가 늘어나면서 기존 방법으로는 대응할 수 없게 되었고, 그때마다 진화를 반복해 왔습니다. 현재는 기계 학습을 통한 인공지능 기술이 주목받고 있습니다. 이것은 인류의 다양한 ‘경험’을 데이터화한 컴퓨터에 학습시키는 것입니다. 여기서 머지않아 수많은 ‘법칙’이 도출되고, 나아가서는 통합된 범용 인공지능에 다다르게 될까요.

‘이동’

인간은 물리적으로 떨어진 장소로 얼마나 빠르게, 얼마나 쾌적하게 이동할 수 있을지 계속해서 모색하고 있습니다. 동력이 발명되어 자동차 등 이동수단이 널리 보급된 것은 속도에 큰 비약을 가져왔습니다. 그리고 완전자율주행이 실현되면 사람이 운전하는 수고로부터 해방되어 이동에 관한 제약이 거의 사라지는 미래가 올 것입니다.

‘통신’

통신을 지금까지 진화시킨 것은 거리를 극복하고 싶은, 지연 없이 전달하고 싶은, 품질을 향상하고 싶은 인간의 욕구였습니다. 이제는 인터넷이 인프라가 되어 장소와 시간, 대역을 신경 쓰지 않게 되었습니다. 미래 통신의 주역은 컴퓨터가 되고, 컴퓨터 간 통신이 미래의 통신을 이끌게 될 것입니다.

관련 키워드

경험과 법칙/통계와 해석/수렵채집사회/농경사회/공업사회/정보사회/Society5.0

Credits

Scientific Advisors:

“Images”: Asa Ito (Tokyo Institute of Technology)

“Music”: Masataka Goto (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST))

“Computing”: Masashi Sugiyama (RIKEN, The University of Tokyo)

“Transportation”: Shinpei Kato (The University of Tokyo, Tier IV, Inc.)

“Telecommunication”: Daiyuu Nobori (University of Tsukuba, IPA)

Illustration: Hikaru Ichijo

Contributor: BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

‘아스카 미인’은 아스카 시대에 지어진 다카마쓰즈카 고분 안에 그려진 벽화로, 1972년에 발견되었습니다. 이 벽화에는 당시 여성들이 선명한 색채로 그려져 있습니다. 외부 공기에 노출되어 안타깝게도 발견 당시의 색채는 잃어버렸지만, 당시 사진을 바탕으로 한 재현 전시와 복원된 디지털 이미지 등은 많이 찾아볼 수 있습니다.

카메라와 인쇄 기술이 탄생한 이후, 그 해상도는 항상 높아지고 있습니다. 더 자세하게 기록할 수 있게 되어 충실하게 복제된 복제품과 원본의 차이가 점점 줄어들고 있습니다. 디지털 복제 기술이 진보하는 가운데, 진짜라는 것의 의미를 생각하는 시기가 온 것일지도 모릅니다.

관련 키워드

아스카 미인/다카마쓰즈카 고분/복제/디지털 추정 복원/진정성/버추얼 뮤지엄

Credits

Contributor: Kansai University Museum

Illustration: Kei Hagiwara

전국 시대 무장 다케다 신겐은 정보통신 기술을 중시한 인물로 알려져 있습니다. 산간 지역에 영지를 둔 신겐은 말보다 빨리 효율적으로 정보를 전달하기 위해 ‘봉화’를 활용했습니다. 릴레이식으로 정보를 전달하는 봉화를 네트워크처럼 발달시켜 장거리에 걸쳐 빠른 정보통신 수단을 획득했다고 합니다.

현재 우리의 통신을 지탱하는 인터넷도 시스템은 비슷합니다. 인터넷 통신은 관리자가 담당하는 것이 아니라, 네트워크를 구성하는 단위(노드)가 각각 릴레이식으로 정보를 전달하여 장거리에 걸친 고속 통신을 실현하고 있습니다. 만일 일부 노드가 기능하지 않게 되어도 다른 노드를 통한 통신을 계속할 수 있습니다. 그야말로 전국 시대와 같습니다.

인공지능이 곳곳에 침투한 미래 사회도 역사가 만들어낸 정보통신의 기본 원리를 기반으로 하는 것입니다.

관련 키워드

다케다 신겐/봉화/정보통신/인터넷/WWW/노드

Credits

Contributor: TAKEDA CASTLE RUINS MUSEUM

Illustration: Kei Hagiwara

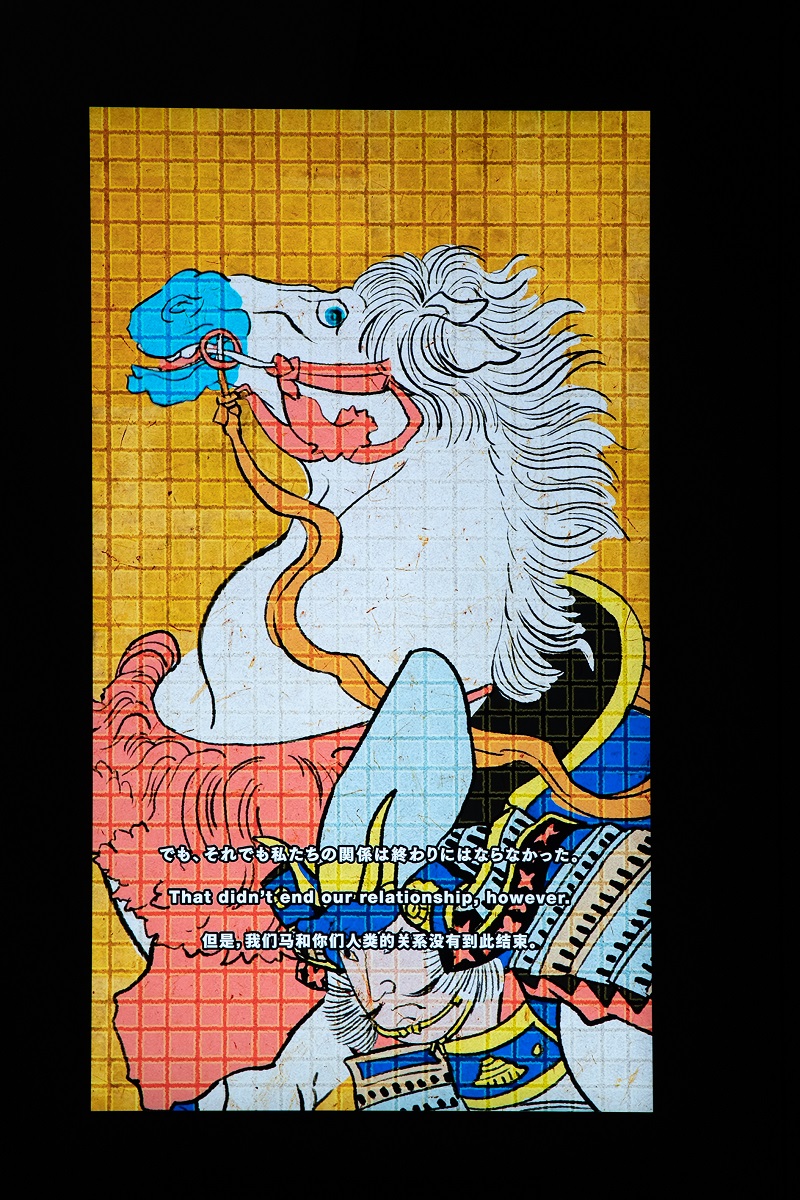

자동 운전 등 신기술에는 기대와 불안이 모두 따라다닙니다. 더 편리한 기술이 탄생하면 이제까지의 도구와 방법은 서서히 사용되지 않게 됩니다. 하지만, 이러한 과거의 방식이 모습을 감추는 것만은 아닙니다. 우리 문화에 침투한 새로운 가치를 제공해 줄 수도 있을 것입니다.

‘말’은 약 6000년 전부터 가축으로서 농경과 운반 등 인력을 대신하여 활약해 왔습니다. 동력이 탄생할 때까지는 육상의 중요한 이동수단 중 하나였습니다. 산업혁명 이후 다양한 일자리가 동력을 가진 기계로 대체되었고, 말과 말을 다루는 인간의 일은 줄어들었습니다. 그러나, 육상 이동수단의 주류가 자동차가 된 지금도 승마를 즐기는 사람은 많습니다. 앞으로도 문화로서의 ‘말’은 소중히 여겨질 것입니다.

관련 키워드

말/하타케야마 시게타다/히요도리고에 고개/산업혁명/자동 운전

Credits

Illustration: Kei Hagiwara

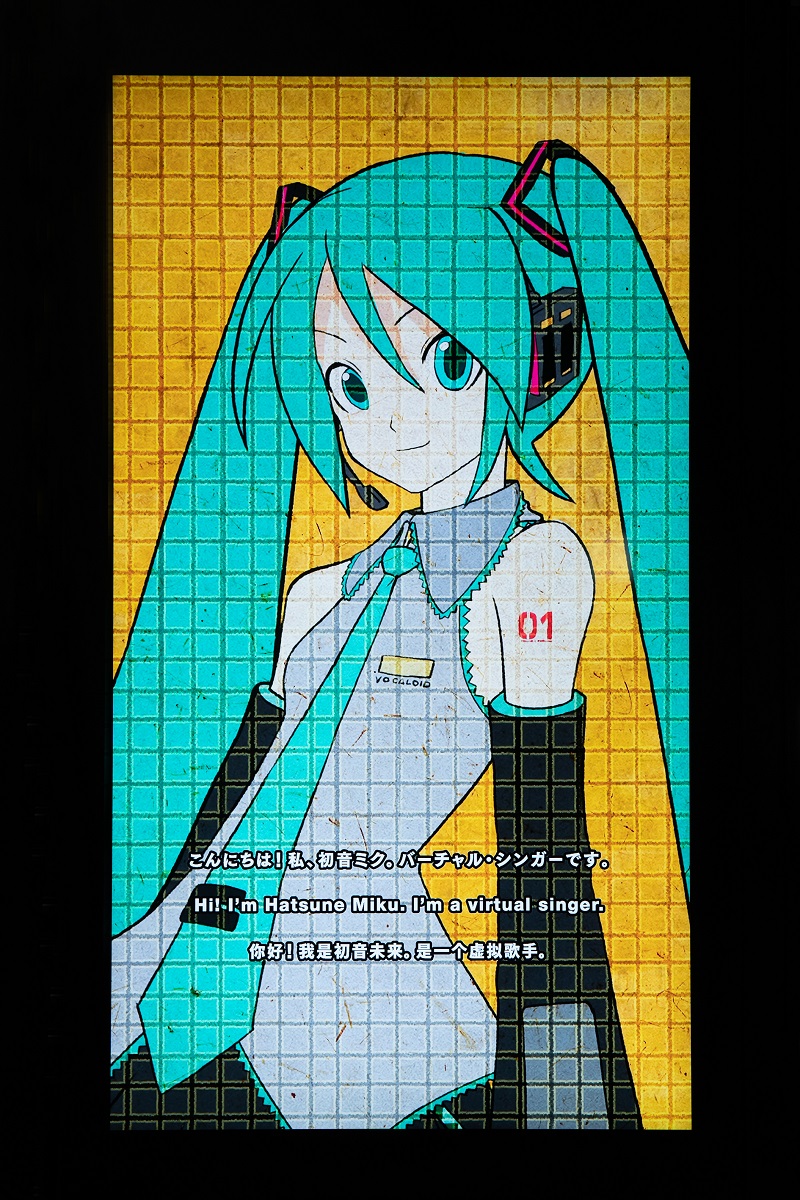

음악 제작자가 컴퓨터로 노래를 만들고, 듣는 이는 그 기계 노래를 즐깁니다. ‘기계가 노래한다’는 점에서 ‘하츠네 미쿠’로 대표되는 음성 합성 엔진의 등장은 음악의 형태를 크게 바꾸었습니다. 그리고 인공지능의 발달로 인해 컴퓨터가 자동으로 노래를 만들 수 있게 되면 앞으로의 음악 공급과 감상 스타일도 바뀔 것입니다. 미래 사회는 어떤 음악으로 넘칠까요.

‘하츠네 미쿠’란

Crypton Future Media, INC.가 개발한, 가사와 멜로디를 입력하여 누구나 노래하게 할 수 있는 ‘소프트웨어’입니다. 수많은 크리에이터가 ‘하츠네 미쿠’로 음악을 만들고 인터넷에 올림으로써 일약 사회적 움직임이 되었습니다. ‘캐릭터’로도 주목받았고, 지금은 버추얼 싱어로서 굿즈 판매와 라이브 등 다방면으로 활약하고 있으며, 인기가 전 세계적으로 퍼지고 있습니다.

관련 키워드

하츠네 미쿠/음성 합성/버추얼 싱어

Credits

Image & Voice Provider: CRYPTON FUTURE MEDIA, INC.

Illustration: Kei Hagiwara

와카는 5·7·5·7·7의 31자로 이루어진 일본의 ‘시가’입니다. 계절과 자연을 나타내는 말을 섞어가면서 다양한 사람의 생각과 감정을 표현합니다. 헤이안 시대의 유명한 시인 ‘기노 쓰라유키’는 와카라는 표현 방식의 발전과 보급에 기여했습니다. 사람들은 와카를 통해 감정을 기록하고 공유할 수 있게 되었습니다. 또 기노 쓰라유키는 와카를 중심으로 엮은 기행 문학 “도사 일기”와 같은 선진적인 표현 방법도 추구했습니다.

AI는 인간의 다양한 표현 방법을 학습하여 그와 유사한 것을 만들어낼 수 있습니다. 그러나, 와카에 담긴 사람의 마음까지 만들어낼 수 있을까요.

관련 키워드

기노 쓰라유키/와카/도사 일기/기록/공유

Credits

Contributor: Robert Ono (Japan College of Social Work)

Illustration: Kei Hagiwara

우리는 표면을 손가락으로 만져서 다양한 소재의 질감을 판별할 수 있습니다. 매끄럽거나 거친 촉감의 차이는 소재 표면의 거칠기와 손가락 사이에 발생하는 마찰의 정도에 따릅니다. 마찰 등에 따라 손가락 피부에 발생한 변형과 진동을 우리는 피부 감각으로 인식합니다. 인공적으로 피부 감각을 조작할 수도 있습니다. 피부 감각 디스플레이라고 불리며, 태블릿과 스마트폰의 터치 디스플레이를 만지는 손가락의 촉각을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 기술이 응용된 손가락 터치만으로 조작 가능한 터치 디스플레이와 화면에 비치는 질감을 만져서 느낄 수 있는 디스플레이 등의 연구가 진행되고 있습니다.

피부 감각을 조작하는 방법의 하나로 초음파 진동이 있습니다. 초음파 진동은 거친 소재의 표면을 매끄럽게 만들 수 있습니다. 초음파 진동하는 물체의 표면에는 ‘스퀴즈 필름’이라고 불리는 고압 공기막이 발생합니다. 거친 소재가 스퀴즈 필름으로 덮이면 손가락과의 접촉은 줄어들고 더 매끄러운 느낌을 줍니다. 전시에서는 같은 소재를 사용하여 스퀴즈 필름 효과가 있는 경우(=매끄러운 느낌)와 없는 경우(=울퉁불퉁한 느낌)의 변화를 체험할 수 있습니다. 다다미에 사용되는 실제 직물(왼쪽), 그와 비슷하게 만든 입체 인쇄(오른쪽), 그리고 촉감이 달라지는 입체 인쇄(가운데) 3가지가 준비되어 있으니, 만져보고 비교해 보시기 바랍니다.

관련 키워드

피부 감각 디스플레이/스퀴즈 필름 효과/초음파 진동

Credits

Collaborative researcher: Masaya Takasaki (Saitama University)

Contributor: TAKATA ORIMONO

[Credits] * Title and affiliation are at the time of exhibition opening

디지털과 자연, 자연을 담은 디지털

- Supervisor & Art Director

- Ochiai Yoichi (Media artist / University of Tsukuba)

- Planning & Production

- Miraikan - The National Museum of Emerging Science and Innovation

[Chief of Producer] Uchida Maholo, [Science Research Director] Ozawa Atsushi, [Production Director] Yamada Chiharu, Matsuya Ryosuke, [Production Assistant] Kushida Yasuharu, Shimizu Masatoshi, [Technical Director] Ohashi Eiji

- Scientific Advisors

- Ito Asa (Tokyo Institute of Technology), Kato Shinpei (The University of Tokyo, Tier IV, Inc.), Goto Masataka (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)), Sugiyama Masashi (RIKEN, The University of Tokyo), Nobori Daiyuu (University of Tsukuba, IPA)

- Space Design

- noiz

- Space Detailed Design & Construction

- TSUMURA KOGEI Co., Ltd.

[Fabrication of Pillars and Top Boards] STUDIO DUMBBELL

- Exhibit Design & Fabrication

- TASKO inc., TSUMURA KOGEI Co., Ltd.

[Exhibit Design] TK art & design Lab., [Exhibit Fabrication] White-root, [Video Content Production] Miracle Mile Inc., AIQ Corporation, [Tea Bowl 3D modeling] Digitalartisan inc.

- Video Content Design & Production

- Hoedown Inc.

[Illustration] Ichijo Hikaru, Hagiwara Kei

- Ikebana

- TSUJI YUKI (Ikebana Artist, YUKI TSUJI + Plants Sculpture Studio Inc.)

- Title Letter & Japanese Calligraphy

- SISYU (Japanese Calligraphic Artist)

- Tea Bowl & Reproduction Supervisor

- Raku Kichizaemon (16th Raku Family Head)

- Collaborative Researchers

- Iizuka Satoshi (University of Tsukuba), Umetani Nobuyuki (The University of Tokyo), Shinoda Hiroyuki (The University of Tokyo), Takasaki Masaya (Saitama University), Mitani Jun (University of Tsukuba), Morisaki Tao (The University of Tokyo), Yoshida Hironori (The University of Tokyo/Preferred Networks, Inc.), Larsson Maria (The University of Tokyo)

- Structural Color Printing Provider

- Toppan Printing Co., Ltd

- Ultrasonic Speaker Provider

- Pixie Dust Technologies, Inc.

- Image & Voice Provider

- CRYPTON FUTURE MEDIA, INC.

- Butterfly Mechanical Structure Provider

- Kokusai Display Kogyo Co.,Ltd.

- Special Sponsors

- Newly Corporation, DENSO Corporation, DENSO WAVE Incorporated, Murata Manufacturing Co., Ltd., JEPLAN, INC.

- Contributors

- Imai Takeshi (Kyushu University), Ono Robert (Japan College of Social Work), Takeuchi Ikuo (The University of Tokyo),

Peter MacMillan (The Moon is a Boat Co.), Murayama Tsukasa (Tokai University), NVIDIA Corporation, Kansai University Museum, TAKEDA CASTLE RUINS MUSEUM, Takayanagi Memorial Hall, Shizuoka University, TURNER COLOUR WORKS LTD., TAKATA ORIMONO, BANDAI NAMCO Entertainment Inc., Raku Museum