講師の研究

![]()

系外惑星を観測し、宇宙生命の存在を探る

![]()

年を追うごとに多くの発見に湧く系外惑星探査は、別名で「プラネットハンティング」ともよばれ、宇宙天文学研究のいま最も重要な研究領域として注目を浴びています。国立天文台の田村元秀氏は過去15年、この分野を牽引し、2009年、世界で初めて、「太陽型」恒星の巨大惑星候補の撮像に成功しました。まだ見ぬ系外惑星は宇宙にどのくらい存在し、地球のように生命を宿している星はあるのでしょうか? 田村氏が現在取り組んでいる研究の具体的な内容や将来の展望をうかがいながら、系外惑星探査によって変化する宇宙観を取材しました。

![]()

「系外惑星の発見がこの調子で積み重ねられていけば、人々の意識を大きく変えることになるかもしれません」と、田村氏は語ります。天文学の世界で、今、何が起きているのでしょうか。私たちの宇宙観は、どのように変わろうとしているのでしょうか?

田村氏は、「系外惑星の研究は、1995年が大きなターニングポイントでした」といいます。スイス・ジュネーブ天文台のマイヨールとケロスが、恒星を周回する最初の系外惑星を発見し、太陽系の外に、もしかしたら地球のような星があるかもしれない、そんな期待が一気に沸きあがったのです。地球は特別な存在であるという認識を一変させたできごとでした。

ここで、それ以前の「地球が特別だった時代」を、足早に振り返ってみましょう。

系外惑星発見前後の宇宙観

古代の人々にとっての宇宙とは、地球がその中心であり、太陽や他の天体は地球のまわりを回っているというものでした。この「天動説」は2世紀にプトレマイオスによって科学的に体系化され、人々の宇宙観を形成していました。しかし、16世紀にコペルニクスが唱えた「地動説」が、ケプラー、ガリレオ、そしてニュートン等の研究によって実証され、「太陽が宇宙の中心であり、地球は太陽のまわりを回る惑星のひとつである」という宇宙観の大転換が起こりました。

その後、恒星の観測が進み、天の川銀河の構造が解明され、また恒星がどのような物質でできているのかを光の波長分布から調べることができるようになり、20世紀初頭までに、太陽はあまたある恒星の一種だという認識に至ったのです。そして、他の恒星も、その周囲に惑星が回っていても不思議ではないと考えられるようになりました。1930年代から「他の恒星の惑星探し(系外惑星探査)」研究が始まりますが、なかなか発見できませんでした。我々の太陽系のような惑星系は、非常に特殊な存在なのではないか。ましてや、地球のように生命を宿すことのできる環境を持ち得るのは奇跡であり、やはり地球は宇宙の中で、特別な存在なのではないか、人々はそのようにも感じていました。

そうしたなか、1995年、先述した初の系外惑星発見の快挙が訪れます。系外惑星をようやく科学的に語ることができるようになったのです。以来、世界中でプラネットハンティングが過熱しています。2010年9月までに発見された系外惑星はおよそ500個にのぼり、恒星の周りにはごく普通に惑星が存在していることが明らかになったのです。

さらに顕著な成果が、2009年3月に打ち上げられた宇宙望遠鏡「ケプラー衛星」によってもたらされつつあります。ケプラー衛星は、ハクチョウ座のベガの方向を常に観測し、2010年7月現在、1000個を超える系外惑星候補天体を発見しました。そのうち最も多いのは、地球サイズの天体だったのです。詳細な観測による確認が必要とされていますが、いよいよ宇宙には、地球のような天体があふれているということが明らかになったのです!

赤外線天文学研究が拓いた系外惑星探査

系外惑星探査にはいくつかの方法があります。1995年のマイヨールとケロスの方法や、ケプラー衛星の方法は、間接観測法に分類されます(「講義ノート」参照)。一方、田村氏のグループは、すばる望遠鏡を用いて赤外線の波長で惑星の光を直接観測する方法(「直接観測法」)を採り、間接観測法では捕らえられない、比較的若い恒星のまわりの巨大惑星を探そうとしています。

もともと田村氏の専門だった赤外線天文学は、第2次世界大戦後に始まった学問でした。1980年代、田村氏が大学院を卒業したころ、赤外線天文学研究の従事者は日本にまだ少なく、田村氏は「二次元の画像を瞬間的に撮影できる赤外線技術を使って、新しい研究を行いたい」という思いで、星や惑星が生まれる現場の研究を始めたそうです。ガスで覆われ、可視光の検出が難しい星の誕生現場は、赤外線での観測が適しています。田村氏は従来よりも高性能の赤外線カメラの開発に成功し、恒星の誕生現場には恒星として光ることができない、より小さな褐色矮星と呼ばれる天体が多数存在していることをつきとめました。この観測技術は、系外惑星観測にも応用できます。惑星は恒星のように可視光で光ってはいませんが、低いながらも温度をもっていて、赤外線で光っているのです。その微弱な赤外線をとらえることで惑星を発見できると考えたのです。

また、直接観測法で系外惑星を捕らえるためには、明るい恒星のすぐそばから桁違いに暗い天体を観測するための工夫が必要です。そうした観測をするために、すばる望遠鏡の生みの親である海部宣夫氏(元国立天文台長、現同名誉教授)は、コロナグラフという特殊なカメラの開発を計画しました。その装置(CIAO=Coronagraphic Imager with Adaptive Optics)の責任者として、田村氏に白羽の矢が立ったのです。

2000年より観測を始めたCIAOは、惑星が生まれる現場を撮像し、目で見える形で解明しました。しかしその成果の一方で、CIAOの限界も見えてきました。田村氏は、新たにHiCIAO(High contrast Instrument for the Subaru Next Generation Adaptive Optics)という観測装置を開発。すばる望遠鏡は観測装置をCIAOからHiCIAOに変えたことで、さらに約10倍良い性能で観測できるようになったそうです。そして、冒頭でもご紹介した、2009年の世界的な発見につながったのです。

すばる望遠鏡の今後の展望

科学の世界は競争です。すばる望遠鏡が直接観測法で世界をリードしている今、集中して観測する必要があります。同様の観測装置が他国のグループでも開発中とのこと。しかし、「それらが開発されるまでは、すばる望遠鏡は独走態勢で研究を行うことができる」と田村氏はいいます。これからの5年で、HiCIAOと補償光学装置(大気のゆらぎを補正し星像をシャープにする装置)を使い、太陽系外惑星探査や惑星の形成現場など100天体ほどを、詳細に調べようとしています。

一方で、次の観測装置の開発にも余念がありません。すばる望遠鏡による赤外線ドップラー法(間接観測法の一種)での観測を計画しているそうです。「質量が太陽の半分ほどの軽い天体のまわりの、軽い惑星を探し出すのが今の目標です。軽い恒星は、可視光でなく赤外線をエネルギーとして出します。ですから、すばる望遠鏡での観測が計画されているのです」。

さらに2020年の完成を目指し、国立天文台は他国と共にすばる望遠鏡の次世代機として「30mTMT」望遠鏡の開発も進めています。これが始動したら、地球型惑星の直接撮像や、生命の痕跡探査を行うことも視野にいれているそうです。生命の痕跡が、系外惑星で発見される日も、そう遠くないかもしれません。

研究開発の現場が目指す、天文学の最終目標

田村氏の研究開発チームのメンバーは、海外の研究者も含め100人ほどの体制とのこと(うち日本人が8割)。いろいろな国の人がかかわるチームの結束を、責任者の田村氏はどう保っているのでしょうか。

「大切な用件は、メールでは決めません。直接会うのが難しいので、テレビ会議をします。時差があるので、いずれかの国では深夜の会議になります。しかし、意思疎通を図ることが最優先です」。田村氏の物腰のやわらかい口調の中に、責任者としての顔がのぞきます。

装置の開発では思い通りにいかず、難航することも多々あるそうです。成果が求められる現場のプレッシャーは相当なものだろうと予想されますが、「そういう時、自分はまだ誰もやっていないことをしているのだと考えると、だんだん楽しみに変わっていくんです」と田村氏。自ら率先してチームのストレスをプラス思考に変えるよう努めているといいます。

最後に、天文学の究極の目的とは何かをうかがってみました。

「天文学は、もともと暦づくりから出発した実用学でしたが、宇宙を理解するための学問でもあります」と田村氏。「人々に根源的な世界観をもたらし、意識の変化をもたらしてきたのだと思います」。

系外惑星の発見は、コペルニクスの転換に匹敵するほど、私たちの世界観を変化させるかもしれません。そして田村氏は、人々の意識に大きな変化をもたらすような発見が、宇宙にはまだまだあると信じています。

「宇宙を研究することで、より地球のことが分かります。そして、地球人である私たちのことを理解するために、宇宙生命体を理解する必要があるのです。宇宙を理解することは、自分自身を理解することと、ほぼ同じではないかと思います」。(執筆=蓮沼一美)

たむら・もとひで

たむら・もとひで

1988年京都大学大学院理学研究科修了後、アメリカ国立光学天文台・NASAジェット推進研究所等で研究員、国立天文台助手を経て、2005年に太陽系外惑星探査プロジェクト室長に就任。プラネットハンターの陣頭指揮を執る。系外惑星やその誕生現場の直接撮像のためのカメラCIAO、その後継機HiCIAO、3色同時赤外線カメラSIRIUSの開発・観測に従事。

関連リンク

田村元秀HP(国立天文台 光赤外研究部)

田村元秀HP(国立天文台 光赤外研究部)

講義ノート

![]()

短期間で飛躍する系外惑星探査

![]()

永らく未知の存在だった系外惑星の発見は、どのような道のりで達成され、何を招いたのでしょうか。現在では系外惑星の観測的研究が大きく進展し、2010年10月までに発見数はおよそ500にのぼりますが、観測的研究は実際どのような方法で行われ、どこに向かっているのでしょうか。田村先生の講義をもとに、系外惑星探査の歴史と手法、現在の状況をご紹介しましょう。

![]()

![]()

系外惑星探査の夜明け

系外惑星探査の歴史は1930年代にさかのぼります。P・バンデカンプ(米)は20年以上観測を行い、60年代に系外惑星の発見を報告しますが、後に否定されました。G・ウォーカー(カナダ)は、21個の恒星を12年間観測。発見はかないませんでした。

歴史的瞬間!系外惑星第1号発見

スイスのM・マイヨールとD・ケロズが、ペガサス座51番星を周回する惑星を発見。

過去7年間、系外惑星探査観測を進めていた米国のG・マーシーとP・バトラーも、惑星の存在を追認しました。

M・マイヨールとD・ケロズ 出典: オードプロバンス天文台

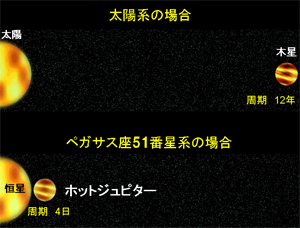

ペガサス座51番星の惑星は、太陽系惑星と大違い

見つかった惑星は太陽系の木星とほぼ同じサイズでしたが、恒星からの距離は太陽―地球間の10分の1以下。摂氏700℃と超高温で、恒星の周りを4日で一周するという、太陽型の惑星とは大きく異なる予想外のものでした。

ホットジュピター」と呼ばれるペガサス座51番星惑星。

太陽系の木星と違い、恒星の近くで超高速で周回している。

![]()

![]()

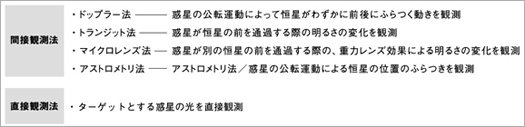

「間接観測法」と「直接観測法」

系外惑星探査の方法は、惑星の光を直接観測する「直接観測法」と、恒星の動きや明るさの変化などから間接的に惑星の存在を見つけ出す「間接観測法」に二分されます。

系外惑星の観測方法

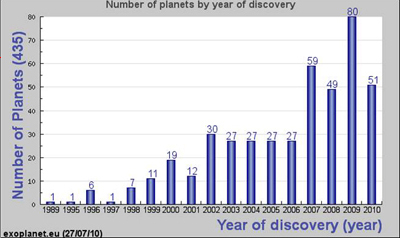

これまでに見つかった系外惑星は約500個

1995年から15年、系外惑星の発見ラッシュが続いています。

間接観測法(ドップラー法+トランジット法)による系外惑星の発見数。

近年躍進している 出典: 「系外惑星エンサイクロペディア」より作成

めまぐるしい成果をあげるケプラー望遠鏡

2009年3月、NASAは間接観測法で観測するための系外惑星探査衛星ケプラーを打ち上げ、天の川の方向に望遠鏡を向けて探査を開始しました。10万個の恒星を3年半観測し続け、地球に似た惑星も見つけようとしています。

ケプラー望遠鏡の観測領域 出典: NASA

ケプラー望遠鏡が発見した系外惑星候補天体数。2010年8月の時点で、

トータル1160個を越えている。半径が地球半径の2倍より小さい地球型

惑星候補も140近くに及んでいる 出典:Media sneak preview: 2010 July

26(original data by D, Sasslov)

![]()

直接観測法による最先端の観測

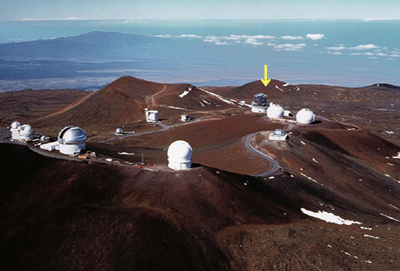

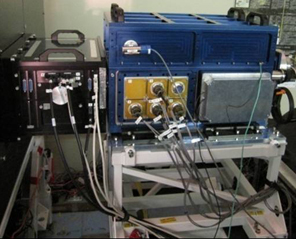

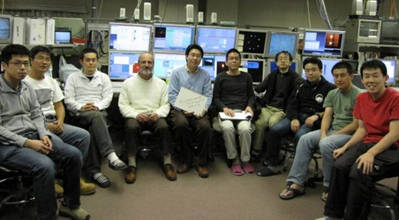

国立天文台が開発・運営するすばる望遠鏡は、惑星を直接撮像する直接観測法によって、間接観測法では見ることのできない惑星の探査を行います。望遠鏡自体は1999年につくられました。系外惑星探査のための観測装置CIAO(Coronagraphic Imager with Adaptive Optics。コロナグラフ撮像装置 2000年ファーストライト)と、さらに進化したHiCIAO(High contrast Instrument for the Subaru Next Generation Adaptive Optics。ハイコントラストコロナグラフ撮像装置 2008年ファーストライト)により、明るい恒星の光をさえぎり、恒星のすぐそばを周回する惑星を探査します。

世界各国の望遠鏡とともに、ハワイ島のマウナ・ケア山頂で

観測を行うすばる望遠鏡(黄色い矢印) 出典: 国立天文台

観測装置HiCIAO。CIAOに比べ、より暗い惑星を観測する技術が

およそ10倍に向上した 出典: 国立天文台

CIAOとHiCIAOは田村氏をリーダーとするチームが独自に開発した。

写真は開発メンバー。左から5人目が田村氏 出典: 国立天文台

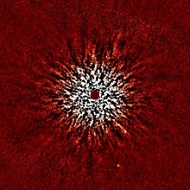

HiCIAOにより、世界初の太陽型系外惑星を撮像

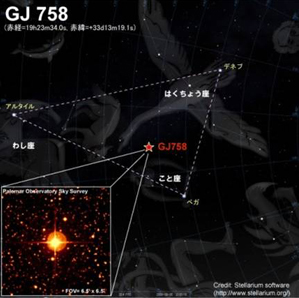

すばる望遠鏡は、2009年末、こと座の方向約50光年の距離にある恒星「GJ 758」を周回する巨大惑星の撮像に成功した。系外惑星の直接観測は、2008年のジェミニ望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡の例があるが、太陽サイズの恒星を周回する惑星候補を直接撮像したのはすばる望遠鏡が世界初。

すばる望遠鏡がとらえた「GJ758」 出典: 国立天文台

![]()

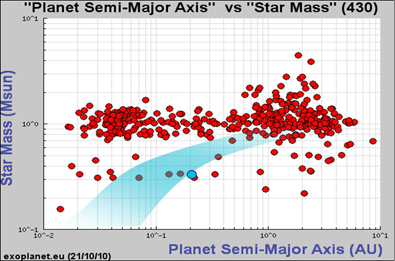

系外惑星とハビタブルゾーン

生命の存在する系外惑星はあるのでしょうか? 恒星の質量と、惑星―恒星間の距離から、生命が存在できる領域(ハビタブルゾーン)が割り出されます。生命の存在には液体の水が不可欠だと考えられています。ハビタブルゾーンに位置する惑星では、その表面で、水が凍らず蒸発もせず、液体の状態で存在できます。

下の図は、過去に発見された系外惑星の分布(赤印)と、ハビタブルゾーン(青帯)。青丸は太陽系から20光年ほど離れたところにある恒星「グリーゼ581」の惑星「グリーゼ581d」。1995年に初の系外惑星発見を果たしたスイスのM・マイヨールが、2007年に発見し、液体の水をもつ可能性がある。なお2010年9月29日にカーネギー研究所のポール・バトラー氏が「表面に水が存在する条件に最適である」と発表した「グリーゼ581g」は、同じ恒星の惑星。

系外惑星の分布とハビタブルゾーン。横軸は地球―太陽間を1とした

ときの系外惑星と恒星の距離比 出典: ESOのデータをもとに作成

TMT30m望遠鏡で系外惑星の生命存在に迫る

主鏡の口径8mのすばる望遠鏡に続き、日本、アメリカ、カナダ、中国などの国際協力により、口径30mの望遠鏡(TMT30m望遠鏡)を2020年に完成する予定。第2の地球発見を目指します。この望遠鏡では生き物の存在を調べるためのスペクトル観測も行う計画があり、準備が進められています。

TMT30m望遠鏡の設計図 出典:TMTプロジェクト

知的生命体とコミュニケーションできるのか?

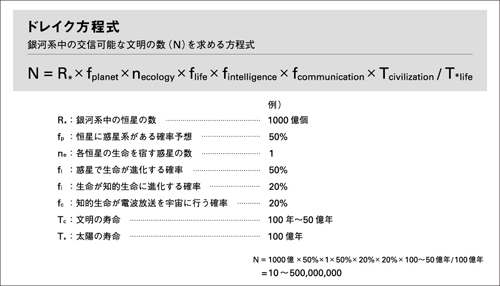

果たして人類は、生命体、中でも知的生命体に出会うことができるのでしょうか? アメリカの天文学者フランク・ドレイクは、1961年、銀河系の中で人類が交信可能な地球外文明の数を推測するための方程式を考案しました。仮に、恒星の数を1000億個、惑星系のある確率を50%など、右列赤字の数字を想定してあてはめてみると、交信可能な文明数は10~500万となります。しかし、その数を決めるもっとも重要なパラメータは、文明の寿命です。それを科学的に推定することはむつかしいでしょう。

ドレイクの方程式(Drake’s formula。=宇宙文明方程式)。

右列の例は仮にあてはめてみた数字

未来設計のための会議報告

![]()

![]()

講師の田村元秀氏のお話(「講師の研究」「講義ノート」参照)の後、会場の参加者に2つの問いを投げかけながら、“地球人としての生き方”について議論しました。会議のまとめを、報告します。

![]()

開催日: 2010年9月18日

参加者の人数: 58名

科学コミュニケーター(SC): 蓮沼一美、池辺靖

![]()

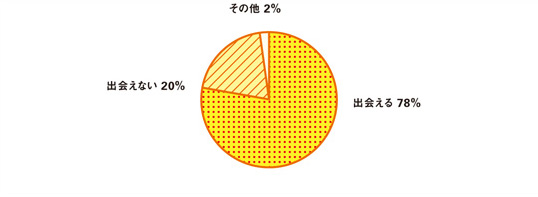

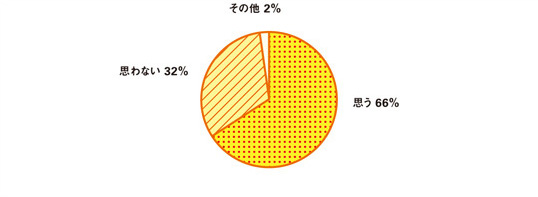

Q1:地球外知的生命体と出会えると思いますか?

系外惑星の候補が多数発見され、今後は、地球のような岩石でできた惑星も、多く見つかると思われます。また、近い将来、系外惑星探査は、「どのような系外惑星があるか」の研究から「系外惑星に生命が存在するか」の研究にシフトし、生命の存在を示唆する観測結果が得られるかもしれません。では、そのような宇宙生命体の中に、私たちのように科学技術を発展させた知的生命体は、存在するのでしょうか? 将来、私たちは地球外の知性に出会えるでしょうか?

系外惑星の候補が多数発見され、今後は、地球のような岩石でできた惑星も、多く見つかると思われます。また、近い将来、系外惑星探査は、「どのような系外惑星があるか」の研究から「系外惑星に生命が存在するか」の研究にシフトし、生命の存在を示唆する観測結果が得られるかもしれません。では、そのような宇宙生命体の中に、私たちのように科学技術を発展させた知的生命体は、存在するのでしょうか? 将来、私たちは地球外の知性に出会えるでしょうか?

A1.

考察

今回の参加者のうち、実に約8割が「出会える」と答えました。そう答えた方の意見では、「地球以外にも生命を宿す惑星が必ずあり、宇宙生命体の中には知性を持つまでに進化しているものもいるだろう」との意見が多数を占めました。また、「技術が進歩すれば、遠い宇宙と行き来できるようになる」など、技術的にも可能になるという意見が出されました。一方で、「出会えない」と答えた参加者からは、「地球外の知的生命体を観測によって発見することはできるかもしれない。しかし、彼らと交信したり、物理的に移動して実際に会ったりするようなことは技術的には無理」、また「知性は宇宙においても、とても珍しい存在なのではないか」、などの意見が出ました。田村氏は、ドレイクの式(「講義ノート」の最後の部分参照)を示しながら、地球人が他の知的生命体に出会える確率は、地球人の文明がどれだけ永く存続するかによって決まってくると話してくれました。この指摘に、参加者一同うならざるを得ませんでした。

![]()

Q2:太陽が燃え尽き、地球も消滅する50億年後、地球人は生きのびる努力をすべきと思いますか?

地球人がどんなに文明を反映させても、地球の寿命はあと50億年です。もし、地球人がそのときまで生きていて、地球という基盤を失う事態に直面したら、私たちは地球人としてどのような行動をとるべきなのでしょうか?

地球人がどんなに文明を反映させても、地球の寿命はあと50億年です。もし、地球人がそのときまで生きていて、地球という基盤を失う事態に直面したら、私たちは地球人としてどのような行動をとるべきなのでしょうか?

A2.

考察

この問いに対して参加者からは、そもそも人類は50億年も存続できないだろうという意見が多く出ました。地球外知的生命体に出会うには文明を長続きさせなければならないのですが、50億年という年月の長さを実際に想像してみるのは困難なことでした。しかしその上で、Q2の問いについては、「思う」と回答した参加者が多数を占め、その理由の中で多かったのは、「生物である以上、生きるべき。生命は命を次につないでいくことが使命だから」、そして「たとえ人類がいなくなったとしても、その遺伝子や人類が構築した科学技術をどこかに継承したい」との回答でした。さらに「科学技術の発展は、地球を離れて生き続ける技術をもたらすだろう。地球人が生き続ける価値のある存在であるならば、そうした技術はもたらされる」という意見も出されました。一方で、「地球で生まれた生物は他の環境では生き続けることはできないだろう。地球人なのだから、地球とともに消滅すべき。やはり、生命としての終焉はあるのではないか」と、地球と運命を共にすると答えた方も約3割いました。生命の本性とは何かという視点から、地球と地球人の関係を皆で考える機会となりました。

![]()

Q3:「地球人としての生き方」の答えは見つかりましたか?

以上のような議論を経て、参加者それぞれが考える「地球人としての生き方」を提出してもらいました。

A3.

・自分自身がどういうものかを知りながら生きることが必要。宇宙と私たちは一体となった生命体であると捉えるべき。

・「生きもの」としての身の丈に合った生き方をする。けっして「技術を乱用する人類」の身の丈でなく。

・「地球人」という定義は、「地球外生命」の存在を感じて初めて意味がある。未来設計図をつくるベースとして、地球外生命を探す取り組みを支援したい。

・次の世代やその次の世代の子どもたちが幸せに生きていけるよう、今できることをするべきだと思う。

・地球人ではなく宇宙人として、現代人のことだけではなく未来永劫のことまで考えていきたい。

・年齢、性別、国などにとらわれず、協力し合うことが大切。あきらめない。

・地球を壊さず、生きる知恵を持つこと。自然の中の一個体として生きることを皆で考えること。

・今回あつまった人たちが様々な意見を出しあったように、人任せではなく、自分を含めた皆で考えていくことが大事。

・地球の中で平和に生きる。そしてもし他の生命体と出会っても、適切な判断ができるように。

・地球の長期存続方法を考え、実行し、地球という星と共に生きていく。

・紛争を回避し、平和を維持する。実現困難な課題に効率的、協力的に対応する。

・生命を生んでくれた地球を大切に、環境を破壊しないように努力する。地球上の問題に取り組みながら、地球外への夢を持ち続け、科学を進歩させていくというのが理想的。

・現在、生命がいると分かっているのは地球だけなので、もっと地球を大切にするべきだと思う。

・地球誕生からは46億年。しかし、人間(文明)が生まれてからはわずか1000万年ほど、つまり一瞬である。その人類が地球を壊しているのだから、私たちは「地球を壊さない生活」を積み重ねるように生きていきたい。

・人類は地球生命全体の一部であり、現在、たまたま一番栄えている種であることを自覚することが必要。

・地球外惑星にすむ宇宙生命に興味を持ち、探査を続けることは、生命とは何かを問う上で大切だと思う。

![]()

HOMEヘ

HOMEヘ HOMEへ

HOMEへ