講師の研究

講義ノート

未来設計のための会議報告

![]()

地球生命体の祖先と進化から、宇宙生命体に迫る

![]()

山岸明彦氏(東京薬科大学)は、「私の研究のその心は、一貫して、“生き物とはなんぞや?”です」と語ります。この素朴でありながらとても重要な命題に、興味を引かれない人はいないでしょう。この命題に駆り立てられ、生命科学の分野からアストロバイオロジー研究に挑む研究者は、日本にはまだ少数です。その希少な存在を代表する山岸氏に、ご自身の研究と、「宇宙生命体の多様性」について、生命体の生存環境、生命を営む仕組み、進化の方法の3点からお話いただきました。

![]()

生存環境の多様性

山岸氏は、生命の起源を探るうちに、通常の環境ではない極限環境に生息する生物の探査へと踏み込んでいきました。最初の生命が誕生した環境は、おそらくそのような極限環境であったと考えられるからです。光が届かない3000メートルという深海から、はたまた摂氏マイナス60度の空気の少ない大気圏上空まで、“生き物”探しを展開してきました。探査の結果、驚いたことに、さまざまな過酷な極限環境からつぎつぎと微生物の生息が確認されたのです。

「空気・エネルギー・水という条件が揃えば、結構どんなところにでも生物はいるんです。今、私の研究のターゲットは、上空へ、上空へと高くなっています」。山岸氏の“生き物”探しは、地球だけにとどまらず、成層圏へ、そして2012年には、国際宇宙ステーションでの微生物採集(「たんぽぽ計画」。第1回小林憲正氏の「講師の研究」注3参照)へと展開を予定しています。さらには、火星や木星の衛星にも生物が見つかるかもしれないと言います。

このような研究から、生物の生存圏は私たちがこれまで想像してきた以上に、とてつもなく広いものだということが徐々に見えてきたのです。

生命の仕組みの多様性

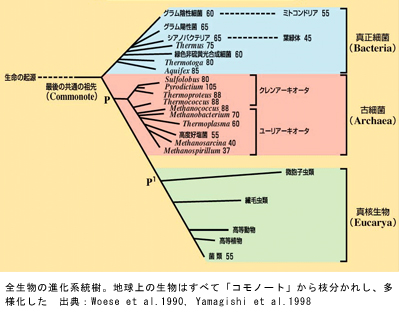

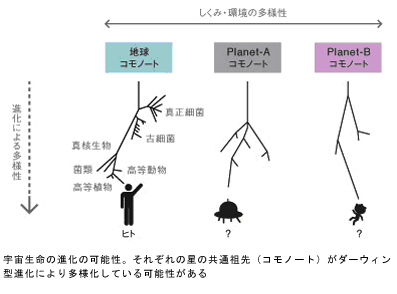

山岸氏は極限環境で見つかったさまざまな微生物を、遺伝子レベルで詳細に分析しました。これまで知られている他の生物の遺伝子と比較し、熱い環境に生息する好熱菌が最も古い遺伝子タイプを持っていることを解明しました。地球生命の起源をさかのぼると、あるひとつの生物種、全生命の共通の祖先に到達するのではないかと山岸氏は主張します。氏はそれを「コモノート」と名付けました。コモノートは、地球上の現存の生物が共通に持つ生命の基本的な仕組みを、最初に獲得した生物です。

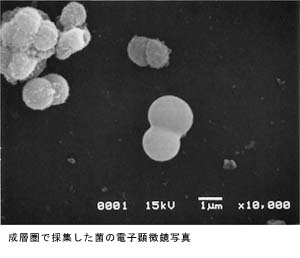

地球生命の持つ共通の仕組みとは、DNAと呼ばれる二重螺旋構造を持った設計図の存在と、その設計図に基づいて20種類のアミノ酸からタンパク質を合成するというものです。この仕組みは大変複雑なのですが、コモノートは、偶然現れたのでしょうか?それとも必然的にこのような仕組みを手に入れたのでしょうか?地球外の生命体は、これとは全く違う仕組みを持っている可能性もあるのでしょうか?

「アミノ酸という物質が、この宇宙の中で簡単にできることは分かっています。地球生命を含む宇宙生命体がアミノ酸を利用しないとは、なかなか考えられません。しかし、地球生命のタンパク質が、なぜこのような形に確立されてきたのかは、まだ分かっていません」と、山岸氏は言います。宇宙におけるアミノ酸の種類は全部で百種類以上知られていますが、私たち地球生命はそのうちの20種類しか使っていないのです。地球生命体のコモノートがなぜそのような仕組みを獲得するに至ったのか、何か理由があるのでしょうか?

「宇宙生命体が我々とは全く違った仕組みを持っていたとしても、驚きません。宇宙生命体は我々が使っている20種以外のアミノ酸を使っているかもしれませんし、DNAというシステムを利用しているのかどうかも分かりません。そもそも我々地球生命体の常識では考えが及ばない生命の仕組みだって、もちろん、あるかもしれないのです」。生命の誕生は宇宙の至る所で起きていて、それぞれ独自の生命の仕組みを持った異なるコモノートが存在しているのかもしれません。

進化がつくる多様性

地球上には、さまざまな種が存在します。その生物の多様性をつくったのは“進化”です。地球のコモノートは、いくつかの生物に分かれて進化し、それらは進化の過程で環境に合わせてさまざまな姿形を試したり、時にはある種が爆発的に現れては消え去り、大絶滅の後にこれまで日の目を浴びなかった生き物が急に繁栄したり、といった適者生存をくり返してきました。結果、より複雑で高度な機能を獲得した多様な種が誕生したのです。

この生物の進化は、生物の多産、限られた資源、変異の存在、適者生存がくり返されるとしたダーウィンの自然選択説で説明されます。山岸氏は、このダーウィンの進化論について、「宇宙の中で、もし生命が誕生したら、これ以外の方法はないでしょう」と予測します。

宇宙の中のさまざまな環境に誕生したそれぞれ別のコモノートが、それぞれの環境で進化を遂げているかもしれません。このように考えていくと、この宇宙の至る所が、多様な生命体で満ちあふれている様子が想像できます。まだ見ぬ宇宙生命体の存在が確認されたとき、我々人類は何を考え、何を感じ、どのような道を歩むのでしょうか? 「地球人としての生き方」の議論は、我々人類の共通の悩みや、地球という星に生きることへの再認識につながるのではないかと考えます。(執筆=竹下陽子)

やまぎし・あきひこ

やまぎし・あきひこ

1981年東京大学大学院修了後、日本学術振興会奨励研究員を経て、東京大学教養学部助手となる。その後、カリフォルニア大学バークレー校、カーネギー研究所にて、好熱性シアノバクテリアの研究に取り組む。東京工業大学理学部助手、東京薬科大学助教授を経て2005年より現職。生命の進化の研究が専門。

関連リンク

山岸明彦(東京薬科大学内HP)

山岸明彦(東京薬科大学内HP)

![]()

地球生命と宇宙生命の多様性

![]()

知らず知らずに私たちは、人類をはじめとする地上の生き物が地球生命の標準形だと思いがちですが、地上の生き物を超越する環境適応力を持った生き物が、私たちの想像を絶する過酷な環境に生息しています。それら極限生物達も、私たち人間も、実はすべて共通の“仕組み”を持ち、共通の祖先をもつ親戚なのです。山岸先生の講義ノートをもとに、地球生命とは何もので、そこから見えてくる地球外生命とはどんな存在なのか、眺めてみましょう。

![]()

![]()

地球の極限と呼ばれる場所で、次々と新しい生命が発見されています。

【その1】 砂漠

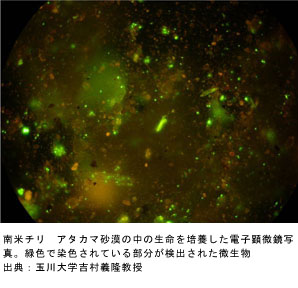

水がなく、紫外線が強い砂漠の砂から生命が発見されました。

【その2】 南極

低温で凍結した氷の中にも生命が発見されました。

【その3】 深海

水深3000メートルの熱水(硫化水素)の噴出孔に、摂氏120℃の高温と高水圧に耐え、太陽エネルギーに依存せずに地球を食べて生きる生物が発見されました。

![v3new[1].jpg](../../_src/sc982m/v3new5B15D.jpg)

![]()

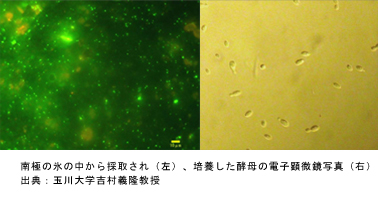

【その4】 成層圏

飛行機で成層圏から気体を採取すると、ここにも菌がいました。低温で気圧が低く、水がなく、紫外線が強い環境にも耐える生物です。

![]()

地球の生命は、多様な環境で、それぞれに特徴的な姿形で生きていますが、一貫して同じ仕組みを持っています。

【DNAとタンパク質合成】 地球の生命は一様に核酸(DNA)をもち、その情報からタンパク質を合成しています。

塩基物質DNA(デオキシリボ核酸)の遺伝情報がRNA(リボ核酸)にコピーされ、その指示によってアミノ酸が配列され、生命のからだをつくるタンパク質がつくられています。

【20種類のアミノ酸】 地球の生命のタンパク質をつくるアミノ酸は、グルタミン酸、アスパラギン、リシン、グリシン、セリン・・・等、なぜか20種類に限定されています。

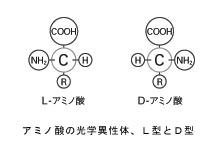

アミノ酸には、L型(左手型)とD型(右手型)の光学異性体がありますが、地球の生命のからだをつくるアミノ酸にはL型のみが使われています。

以上は、現在までに見つかっている地球の生命に共通の仕組みです。宇宙生命は、同様の仕組みを持っている可能性もあるし、全く異なる仕組みからなる可能性もある、と山岸先生は言います。

![]()

【地球生命の共通祖先】 極限環境生物など多様な地球生命に共通の仕組みを探り、遺伝子解析などを行っていくうちに、共通祖先の存在が見えてきました。

山岸氏は共通祖先を「コモノート」と名づけました。

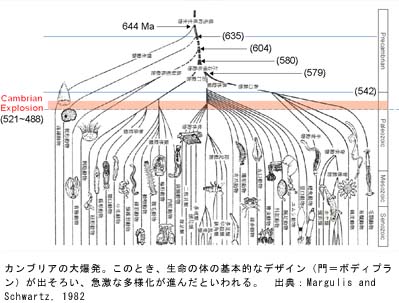

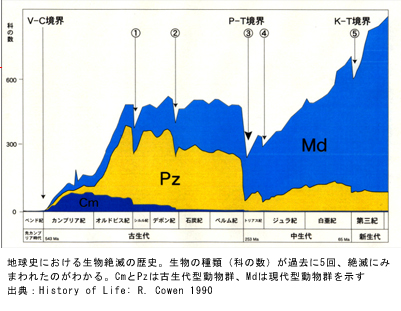

【地球史と進化】 生命は地球の長い歴史の中で、爆発的に種を増やしたり、大絶滅で種を激減させたりしてきました。

約5億3千万年前、生命は体の基本的なデザイン(門=ボディプラン)を爆発的に多様化させました。

爆発的な多様化の原因は、まだわかっていません。一説には、この時代に生命が眼の構造を獲得し、他の生命の捕獲を始めたからだと考えられています。

約2億5千年前、ペルム紀末(P-T境界)に地球史上最大の大絶滅が起こり、生物種の9割以上が絶滅しました。

ペルム期末の絶滅と比較すると、恐竜が絶滅した白亜紀末の絶滅は小規模。「地球史における大絶滅は、生命の進化に必要なリセットだった」と山岸氏は言います。

【ダーウィン型進化】 地球史における生物の進化と多様化は、ダーウィンの進化論で説明されます。

ダーウィンが唱えた「生物の多産→生きるための資源の限界→変異の存在→最適者の生存」による進化のあり方は、地球外の星での生命進化にも通じるはず、と山岸氏は言います。

![]()

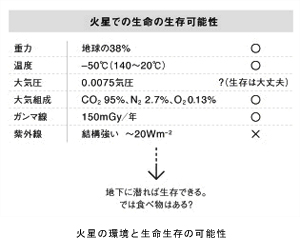

宇宙に生命体はいるのでしょうか?山岸氏が注目するのは火星とエウロパです。

火星は紫外線が強いのですが地下にもぐれば問題はなく、酸化鉄やメタンを食べる生命がいる可能性があると、山岸氏は予想します。

木星の衛星エウロパは、紫外線、ガンマ線が強く大気圧が非常に弱いのですが、海の中なら問題はなく、氷の下にあるとされる水中に、生命のいる熱水噴出口があるかもしれない、と山岸氏は予想します。

![v13new[1].jpg](../../_src/sc984m/v13new5B15D.jpg)

![]()

![]()

講師の山岸明彦氏のお話(「講師の研究」「講義ノート」参照)の後、会場の参加者に2つの問いを投げかけながら“地球人としての生き方”について議論しました。会議のまとめを、竹下陽子と池辺靖が報告します!

![]()

開催日: 2010年6月19日

参加者の人数: 50名

科学コミュニケーター(SC): 竹下陽子、池辺靖

![]()

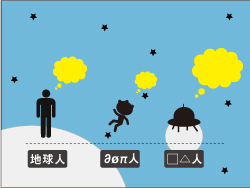

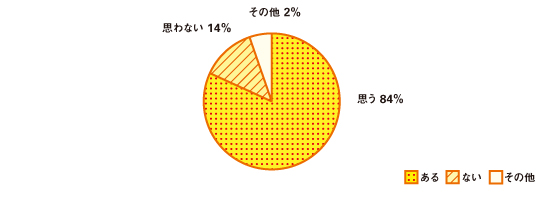

Q1:宇宙生命体の中で、地球人の知性の高さは、平均よりも上だと思いますか? 下だと思いますか?

宇宙のさまざまな環境で生命が誕生し、それぞれの環境で進化を遂げた生命体が、現在の宇宙には充ち満ちているかもしれません。そして、私たち人類が持っている知性というものも、特別なものではないのかもしれません。果たして、私たち地球人は、宇宙生命全体から見ると、どのような位置にいるのでしょうか?

宇宙のさまざまな環境で生命が誕生し、それぞれの環境で進化を遂げた生命体が、現在の宇宙には充ち満ちているかもしれません。そして、私たち人類が持っている知性というものも、特別なものではないのかもしれません。果たして、私たち地球人は、宇宙生命全体から見ると、どのような位置にいるのでしょうか?

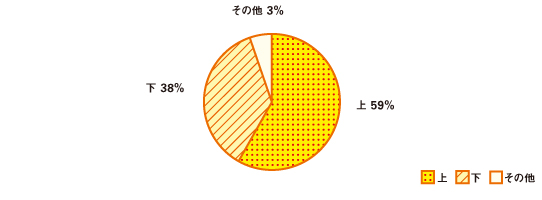

A1.

考察

参加者のうち約6割は、「平均より上」と回答しました。地球外生命体はまだ見つかっていないので、何ひとつ比較できないのが現状ですが、宇宙全体から見ても地球人はそれなりに優秀ではないかという声が多く集まったのです。特に、「探求心や感性などを持っていることが最大の特徴ではないか」という興味深い発言がありました。

一方、「平均より下」とした参加者からは、「人類はまだまだ無知。貧困や戦争など大きな問題を解決できていないのだから、知性は未熟」という、なるほどと大きく頷かされる発言もありました。また、「生物にとって、“生きる”という基本的な機能を発揮するためには、知性は余計なものだ」という考えも出されました。地球の歴史において人類の登場はごく最近のことです。生きるためには不要かもしれない“知性”というもの。人間はそれを、何のために使うべきなのでしょうか?

![]()

Q2:宇宙生命体の多様性を知ることは、将来、人類が別の星の環境で生きることにつながると思いますか?

宇宙の中のさまざまな環境で生まれた生命が、それぞれの環境で進化しているのではないか。山岸先生のお話は、そのような多様な宇宙生命体の姿を想像することにつながる、実に刺激的なものでした。私たち人類もその多様な宇宙生命体のひとつであり、遺伝子変化による進化から、科学技術による進化という段階にさしかかった生物と位置づけられるかもしれません。今後、私たちはどのような方向に進むのでしょうか? 地球を飛び出し、他の星の環境に生きることに踏み出すのでしょうか?

宇宙の中のさまざまな環境で生まれた生命が、それぞれの環境で進化しているのではないか。山岸先生のお話は、そのような多様な宇宙生命体の姿を想像することにつながる、実に刺激的なものでした。私たち人類もその多様な宇宙生命体のひとつであり、遺伝子変化による進化から、科学技術による進化という段階にさしかかった生物と位置づけられるかもしれません。今後、私たちはどのような方向に進むのでしょうか? 地球を飛び出し、他の星の環境に生きることに踏み出すのでしょうか?

A2.

考察

「他の惑星の環境やそこに棲む生物から学びつつ、私たち人類が他の惑星へ移住するような将来が来るのではないか」と、多くの参加者が考えていることがわかりました。もし、移住が実現したら、もはや私たちは「地球人」ではなく、「宇宙人」への進化を遂げたと言えるのかもしれません。

一方、宇宙移住に反対する意見もありました。「宇宙生命体の探求は、地球で賢く生きる智恵を得るためのものだ」という主張です。たしかに地球生命は、あくまでも地球で生きるべきなのかもしれません。山岸先生は次の言葉で議論を締めくくりました。

「地球生命をより深く知るためには、地球生命だけが研究対象では限界があります。宇宙生命を知ることで、生命に対するより一般化された知識を得ることができ、我々人類の将来も見通せるようになるのではないかと思います」。

![]()

Q3:「地球人としての生き方」の答えは見つかりましたか?

以上のような議論を経て、参加者それぞれが考える「地球人としての生き方」を提出してもらいました。

A3.

・地球人として生きるとは、宇宙的な視野でものを考えることだと思います。だから、宇宙人としてどう生きるかが問われているということですね

・宇宙生命体のひとつとしての人間が、今後どんな環境に適合して進化できるかを考えるのが楽しくなります。知性ある生き物として、精神的な面の適合が課題となるのでは

・知能と団結力で、あらゆる場所を行きぬく。これしかない

・まだ見つからないです。もっと長い考察を経てからでないと、言えない感じがします

・地球を捨てないように考えた上で、他の生命の力を借りる

・地球人として、次の世代に何を伝えるかを考えることが大事

・多様な“生きる仕組み”を持つ生物が地球にすらいるのだから、宇宙にはもっとたくさんいるかもしれない。そのバランスの上に人類は成り立っていることを、自覚するべきなのかも

・答えはずっと出ないと思います。考え続けることが未来をつくるのではないでしょうか

・これから数千年~数万年で、今の人間の型から進化して、いろんな場所で生命をつなげるでしょう

・空を見上げ、生きている意味を知りつつ生きていくのが自然で、未来へつながることだと思う

・過去を知り、未来へ希望を持って、今を精一杯生きる!!ということでしょうか

・知的欲求のおもむくまま突き進むのが地球人としての生き方かな

・地球人としての生き方は、フロンティアであっても、破壊者であってはならない。もし、火星に微生物がいたら、彼らは先住民であって、過去に人類が行ってきた侵略行為で火星を使うのではなく、共存していくべきです。今、地球上で国境を挟んでいがみあうのは、おろかなことだと思います

・「知」は宝。知性を進化させていきたい。一般人である私も、興味を持っていたい。地球・人類を大切に愛する。日本を愛する、日本の学者、研究を愛する

・無数に存在する天体の中で、奇跡的にも高度な進化を遂げることができた人類、およびその環境を与えてくれた地球に感謝し、大切に思いたい

・争いのない全ての生き物が幸福に住めるよう努力したい

・私の命は、あと50年は存在しないと思うので、地球人としては、今晩明日~と、ご飯を食べて生命をつなげていくことだと思います

・共に生きることが人間として大切ではないかと思います。地球人として弱い立場の人を守ることが大切。宇宙を考えると、自分の心の中にある宇宙を知る思いです。自分の心の中にある宇宙は育つことができる

・地球という小さな枠だけでなく、宇宙という大きな視野に広げることで、人類の生き方も変わっていくと思います。地球以外の宇宙生命体とも調和した生き方(科学、知性)が求められると思います

・少なくとも人為的に地球を壊さないように、地球=自分たちの住み処を大切にしていきたい

・とりあえず、月あたりに宇宙基地をつくってみる。今の人間では他の星に移り住むのは難しいと思う。移る必要性は必ずあると思う

・どんな未来が来るにしろ、人類は、生き残れるように、幸せになれるように、さまざまな可能性を残すべき。そのために、今は多くの研究をすべき。たとえ結果が出なくても、たくさんの失敗から、成功は生まれると思うから。生命の多様性と同じように、研究の多様性が必要

・未来を守りたい。生物を知る→将来が見える。歴史→予想可

![]()

HOMEヘ

HOMEヘ HOMEへ

HOMEへ