メディアラボ第4期展示「微笑みトランジスタ」

常設展示「メディアラボ」は、年3回程度の展示更新を行いながら先端情報技術やそれらを利用した表現の可能性を紹介していく展示空間です。第4期となる今回は、新しいコミュニケーションの形を生み出し、日常生活を楽しくしてくれる作品群を展示します。情報技術やメカトロニクスを駆使したこれらの作品を通して、機械や装置が人の感情を刺激しコミュニケーションのあり方を変えていく可能性を考えます。

常設展示「メディアラボ」は、年3回程度の展示更新を行いながら先端情報技術やそれらを利用した表現の可能性を紹介していく展示空間です。第4期となる今回は、新しいコミュニケーションの形を生み出し、日常生活を楽しくしてくれる作品群を展示します。情報技術やメカトロニクスを駆使したこれらの作品を通して、機械や装置が人の感情を刺激しコミュニケーションのあり方を変えていく可能性を考えます。

ビットハイク(1999)

ビットハイクは、 8×8ドット×8コマ=512ビットの情報でつくられるアニメーションです。少ない音数で、無限の情感を表現する「俳句」と、最小の電子単位の「ビット」をかけ合わせてBit-hikeと名付けられました。

人は、単純な要素の絵柄にも、自然に動きや意味を見つけだします。何かを「感じる」ことと、情報の量にはどのような関係があるのでしょうか?

見ることも聞くことも不可能なデジタルが、アナログの意味となって語りかけます。

ビットハイクは、 8×8ドット×8コマ=512ビットの情報でつくられるアニメーションです。少ない音数で、無限の情感を表現する「俳句」と、最小の電子単位の「ビット」をかけ合わせてBit-hikeと名付けられました。

人は、単純な要素の絵柄にも、自然に動きや意味を見つけだします。何かを「感じる」ことと、情報の量にはどのような関係があるのでしょうか?

見ることも聞くことも不可能なデジタルが、アナログの意味となって語りかけます。

ヴォモーダ(2000)

ヴォモーダは偽りのテレビ電話です。画面の顔は、相手の声に合わせ、話の内容とは関係なくいつもニコニコしています。

ATMの「このカードはお取り扱いできません」の表示が、極めて「慇懃無礼」なように、 コンピュータは感情豊かに話すことができません。 一方、人間にとって、感情を切り離し用件だけを伝えることは至難の業です。

コンピュータ合成された表情と、生身の声で語りかける相手は、一体どんな人物でしょうか?

ヴォモーダは偽りのテレビ電話です。画面の顔は、相手の声に合わせ、話の内容とは関係なくいつもニコニコしています。

ATMの「このカードはお取り扱いできません」の表示が、極めて「慇懃無礼」なように、 コンピュータは感情豊かに話すことができません。 一方、人間にとって、感情を切り離し用件だけを伝えることは至難の業です。

コンピュータ合成された表情と、生身の声で語りかける相手は、一体どんな人物でしょうか?

ヘブンシード(2000)

このボールを投げたり転がしたりすると、漫画の世界のような音がします。

わたしたちは、こどものころはミニカーやぬいぐるみなどで空想世界(ファンタジー)を作り出し、その世界で遊びます。しかし、大人になるにつれ、この能力を失い、高度な機械の助けがないとファンタジーの世界に浸れません。

ヘブンシードを投げてみてください。ファンタジー体験を現実の中にと取り戻し、みんなと共有できるかもしれません。

このボールを投げたり転がしたりすると、漫画の世界のような音がします。

わたしたちは、こどものころはミニカーやぬいぐるみなどで空想世界(ファンタジー)を作り出し、その世界で遊びます。しかし、大人になるにつれ、この能力を失い、高度な機械の助けがないとファンタジーの世界に浸れません。

ヘブンシードを投げてみてください。ファンタジー体験を現実の中にと取り戻し、みんなと共有できるかもしれません。

デューパールーパー(2001)

デューパールーパーは、人がテーブルを叩くリズムをまねる機械です。

遊びの四大要素の一つ「まね」。まねること・まねされることは、互いの意思を通じさせる最初の手がかりです。 そして何かがに似ていると、なぜか喜びを感じます。

もし叩いたリズムが楽譜で表示されたら、まねているようには見えません。わたしたちの感情のやりとりには、情報化されると、見えなくなったり、つまらなくなることもあるのです。

デューパールーパーは、人がテーブルを叩くリズムをまねる機械です。

遊びの四大要素の一つ「まね」。まねること・まねされることは、互いの意思を通じさせる最初の手がかりです。 そして何かがに似ていると、なぜか喜びを感じます。

もし叩いたリズムが楽譜で表示されたら、まねているようには見えません。わたしたちの感情のやりとりには、情報化されると、見えなくなったり、つまらなくなることもあるのです。

PLX(2001)

食い違っているのに弾んでいる会話、前提が違って噛み合わない議論。PLXは、そんなどうにもならないコミュニケーションの壁をモデルにした対戦ゲームです。

プレイヤーは、正面の対戦相手とともに上からおちてくる光を操作します。2人は同じゲームをプレイしているにも関わらず、実は互いの画面の絵柄が違うため、全く別のストーリーを体験します。

ところで、もう一人の参加者であるコンピュータは、ストーリーのない(!)ゲームを処理し続けています。

食い違っているのに弾んでいる会話、前提が違って噛み合わない議論。PLXは、そんなどうにもならないコミュニケーションの壁をモデルにした対戦ゲームです。

プレイヤーは、正面の対戦相手とともに上からおちてくる光を操作します。2人は同じゲームをプレイしているにも関わらず、実は互いの画面の絵柄が違うため、全く別のストーリーを体験します。

ところで、もう一人の参加者であるコンピュータは、ストーリーのない(!)ゲームを処理し続けています。

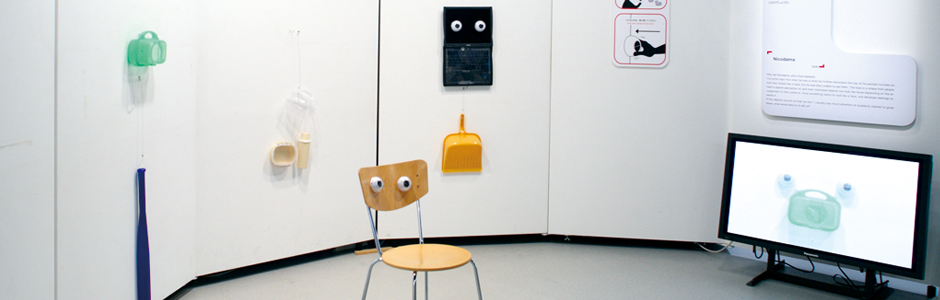

ニコダマ(2009)

ニコダマはまばたきをする目玉です。つけると、そこには顔が現れます。

作者は、子どもの頃、お母さんが作ってくれた「顔弁」がどうしても食べられなかったと言います。 顔という形状は、人にとっては特別な認識の対象で、人工物でも模様の配置によって顔に見えてきます。そして、一度顔に見えだすと、それに対し感情が芽生えます。

普段どうとも思っていない身の回りのものたちが、もし顔を持ったら、何を語りかけてくるのでしょうか。

ニコダマはまばたきをする目玉です。つけると、そこには顔が現れます。

作者は、子どもの頃、お母さんが作ってくれた「顔弁」がどうしても食べられなかったと言います。 顔という形状は、人にとっては特別な認識の対象で、人工物でも模様の配置によって顔に見えてきます。そして、一度顔に見えだすと、それに対し感情が芽生えます。

普段どうとも思っていない身の回りのものたちが、もし顔を持ったら、何を語りかけてくるのでしょうか。

シ'|フ'|ン(2009)

しっぽは、人が人になる過程で、捨てたもの、人間の誰もが等しく失ったものです。

他の動物たちが、感情表現や行動を助けるために使うしっぽ。しっぽがあったらどうなるのか。しっぽがあったら世の中がどうなっていたか。わたしたち人間は、しっぽと一緒に何を失ったのでしょうか。

シ'|フ'|ンで再発見してください。

しっぽは、人が人になる過程で、捨てたもの、人間の誰もが等しく失ったものです。

他の動物たちが、感情表現や行動を助けるために使うしっぽ。しっぽがあったらどうなるのか。しっぽがあったら世の中がどうなっていたか。わたしたち人間は、しっぽと一緒に何を失ったのでしょうか。

シ'|フ'|ンで再発見してください。

[制作協力]豊嶋七瀬/堀口淳史/山口レイコ

| 公開時期 | 2009年5月20日(水)~2009年9月28日(月) |

|---|---|

| 出展者 | クワクボリョウタ メディア・アーティスト 現代美術とメディアアートを学んだ後、1998年から主にエレクトロニクスを用いてアナログとデジタル、人間と機械、送り手と受け手といった境界線上で起きる様々な事象に焦点を絞った作品の発表を始める。2002年、2003年にアルス・エレクトロニカで入選。2003年に文化庁メディア芸術祭アート部門で大賞を受賞。代表作に「ビデオバルブ」、「PLX」や、明和電機と共作の「ビットマン」、Sony CSLに開発参加した「ブロックジャム」などがある。 クワクボリョウタ氏WEBサイト |